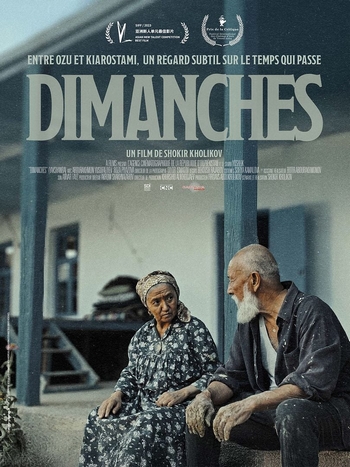

Quand le progrès technologique fait irruption chez de vieux paysans ouzbeks figés dans le passé… La confrontation de deux mondes, de deux générations : une histoire de famille vue à travers le regard aigu mais tendre et non dénué d’humour de Shokir Kholikov.

Mon premier film ouzbek aura été ce premier long-métrage du jeune réalisateur Shokir Kholikov qui porte un regard quasi-documentaire sur un Ouzbékistan rural, aux moeurs teintées d’archaïsme, et encore épargné par le progrès technique. Et ce, à travers un couple de vieux paysans, semblable à bien d’autres sans doute. Mais peut-on échapper au progrès, même si c’est tout que l’on souhaite ? C’est autour de la maison de ce couple figé dans le passé que se concentre Dimanches, un film lent et contemplatif, tableau d’une existence routinière peu à peu perturbée par l’introduction d’objets emblématiques des nouvelles technologies. Éléments appréciables de confort ou menace contre un certain art de vivre ? Il est fort à craindre que l’irruption non désirée de ces objets ne soit pour le vieux couple le prélude à des changements bien plus radicaux…

Tout part d’une allumette, un bien qui, semble-t-il se fait rare et que l’on doit quémander à droite et à gauche – motif qui traverse le film en tant que symbole d’un passé condamné et peut-être aussi de la petite flamme qui unit les deux paysans. Dimanches est en effet l’histoire d’un couple : magnifiquement interprétés par Abdurakhmon Yusufaliyev et Roza Piyazova, les époux vivent côte à côte sans partager beaucoup plus qu’un quotidien paisible, rythmé par les habitudes. Lui est taciturne, bourru, et délégue sans états d’âme les tâches ménagères à sa femme. Elle s’active, fait la cuisine, tisse des tapis, trait les chèvres, veille à son confort et lui sert son thé. Bien plus avenante que lui, elle discute avec les uns et avec les autres, offre à qui un pain, à qui une pastèque. Elle est celle que tous appellent affectueusement « grand-mère ». Unis, ils le seront pourtant – et tout aussi impuissants – face à la modernité incongrue qui s’introduit de force dans leur modeste demeure : un jour une gazinière à allumage automatique, un autre un smartphone, un autre encore une carte « en plastique »… Cette modernité, signe du fossé entre les générations, est aussi, ici, une affaire de famille. Si ces objets prennent possession des lieux, c’est en effet par l’intervention des deux enfants du couple : un fils qui leur rend visite de temps en temps – affectueux mais visiblement pressé – et un autre qui vit à l’étranger et avec qui ses parents ne communiquent que par téléphone. Et au-delà de ces cadeaux imposés, se précise peu à peu un projet autrement plus menaçant : la « réhabilitation » de la ferme où le fils cadet se verrait bien vivre après son mariage.

Tout part d’une allumette, un bien qui, semble-t-il se fait rare et que l’on doit quémander à droite et à gauche – motif qui traverse le film en tant que symbole d’un passé condamné et peut-être aussi de la petite flamme qui unit les deux paysans. Dimanches est en effet l’histoire d’un couple : magnifiquement interprétés par Abdurakhmon Yusufaliyev et Roza Piyazova, les époux vivent côte à côte sans partager beaucoup plus qu’un quotidien paisible, rythmé par les habitudes. Lui est taciturne, bourru, et délégue sans états d’âme les tâches ménagères à sa femme. Elle s’active, fait la cuisine, tisse des tapis, trait les chèvres, veille à son confort et lui sert son thé. Bien plus avenante que lui, elle discute avec les uns et avec les autres, offre à qui un pain, à qui une pastèque. Elle est celle que tous appellent affectueusement « grand-mère ». Unis, ils le seront pourtant – et tout aussi impuissants – face à la modernité incongrue qui s’introduit de force dans leur modeste demeure : un jour une gazinière à allumage automatique, un autre un smartphone, un autre encore une carte « en plastique »… Cette modernité, signe du fossé entre les générations, est aussi, ici, une affaire de famille. Si ces objets prennent possession des lieux, c’est en effet par l’intervention des deux enfants du couple : un fils qui leur rend visite de temps en temps – affectueux mais visiblement pressé – et un autre qui vit à l’étranger et avec qui ses parents ne communiquent que par téléphone. Et au-delà de ces cadeaux imposés, se précise peu à peu un projet autrement plus menaçant : la « réhabilitation » de la ferme où le fils cadet se verrait bien vivre après son mariage.

Comment le réalisateur parvient-il à captiver le spectateur avec une histoire sans réelles péripéties et dont l’issue ne laisse guère de doute? Par l’habileté de la construction, un découpage chronologique singulier qui, face à la lenteur du quotidien, donne un rythme au film : huit jours, un jour par semaine, sur deux mois, d’un dimanche à un autre, d’où le titre. Chacun de ces jours voit, par l’introduction d’un nouvel objet, la modernité tenter d’imposer sa loi dans ce coin reculé de l’Ouzbékistan et témoigne aussi de la résistance passive que lui oppose le couple, incapable d’en faire bon usage. La répétition crée ainsi une attente et une accumulation à effet comique. Par la qualité de la photographie : des cadrages soignés et de superbes couleurs qui confèrent une dimension poétique à une réalité tout ce qu’il y a de plus humble. Par l’absence de musique qui laisse toute leur place au silence – très présent au sein du couple – et aux bruits extérieurs qui contribuent au naturalisme des scènes – cris d’animaux, crissement des pas sur la neige, souffle du vent dans les branches. Par l’absence de manichéisme dans le traitement des personnages : le vieux mari se comporte certes en patriarche, se fait servir par sa femme, lui parle sans ménagement, mais il est aussi capable de tendresse envers elle, bref, il l’aime, à sa façon. Par l’ambiguïté que Dimanches entretient aussi quant aux intentions des enfants du couple : leurs cadeaux relèvent-ils de la générosité ? Viennent-ils compenser pour l’un l’absence, pour l’autre le peu de temps consacré à ses parents? Ou sont-ils tout simplement intéressés ?

Dimanches nous offre un voyage dans un monde très éloigné du nôtre, nous introduit dans une bulle contemplative, nous montre un vieux couple émouvant dans sa fatigue, dans son incapacité à faire évoluer son mode de vie, mais aussi dans sa manière d’être uni au-delà des apparences et des normes qui sont les nôtres. « Quoi qu’il arrive, on a eu une belle vie » affirme la « grand-mère » en manière de déclaration d’amour. Le film est, racontée avec une infinie pudeur, l’histoire de ce « quoi qu’il arrive » : l’incapacité grandissante à suivre la marche d’un monde devenu incompréhensible, la souffrance que causent les décisions des enfants auxquelles on se plie malgré tout, et puis l’inéluctable, la mort qui fait signe de plus en plus souvent mais que l’on attend dans la sérénité, fort du sentiment d’avoir vécu pleinement, à deux.

![]()

Anne Randon