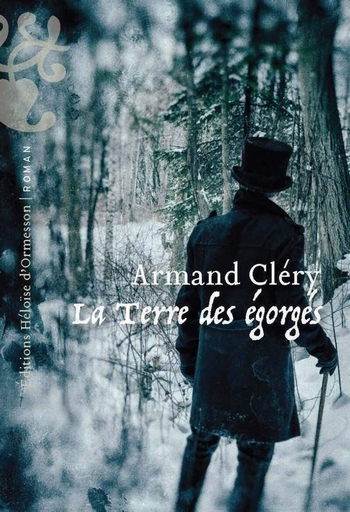

Armand Cléry a choisi de retracer le passé d’Orléans, entre le Premier Empire et la Restauration, d’abord avec son premier roman, Camille 1815, puis dans un deuxième, situé durant la Première Restauration. Une fresque historique très convaincante sur fond de complots politiques, procès en sorcellerie et loups semant l’effroi dans les campagnes.

Orléanais, 1814. Le corps d’un vieux chansonnier itinérant est découvert par deux laboureurs, un carnage. Le chirurgien-major du 14ème régiment stationné non loin de là conclut à une attaque de loup. Rapidement, d’autres cadavres sont retrouvés, tous attribués à la même cause.

« C’était un de ces brouillards opaques et froids, étalé au ras du sol en longues langues humides, silencieux et triste, blanc comme un linceul jeté sur la solitude des lieux, où le spectral le disputait à quelque chose de sale et rebutant qu’on n’aurait su exprimer. Les arbres nus, le chemin morne, les champs déjà pelés par le changement des saisons disparaissaient sous ce suaire. Par des temps pareils, le brouillard semblait une vaste chape insaisissable et inquiétante, une monstruosité de la nature capable d’engendre n’importe quelle créature redoutable. »

« C’était un de ces brouillards opaques et froids, étalé au ras du sol en longues langues humides, silencieux et triste, blanc comme un linceul jeté sur la solitude des lieux, où le spectral le disputait à quelque chose de sale et rebutant qu’on n’aurait su exprimer. Les arbres nus, le chemin morne, les champs déjà pelés par le changement des saisons disparaissaient sous ce suaire. Par des temps pareils, le brouillard semblait une vaste chape insaisissable et inquiétante, une monstruosité de la nature capable d’engendre n’importe quelle créature redoutable. »

Le récit est immédiatement immersif. Armand Cléry prend le temps d’installer une atmosphère empreinte de mystère en s’appuyant sur des descriptions précises des conditions météorologiques exceptionnellement difficiles, des corps ou des lieux, qu’ils s’agissent des bords de la Loire, des bordels d’Orléans ou des recoins d’un manoir. Les phrases sont d’autant plus évocatrices que l’auteur écrit d’une plume très évocatrice, aux tournures soignées qui donnent l’impression de lire un roman écrit au XIXème siècle sans pour autant apparaître compassées ou lourdaudes comme dans une mauvaises copie.

Les personnages n’ont peut-être pas la flamboyance de ceux imaginés par Alexandre Dumas, mais on prend beaucoup de plaisir à les voir évoluer : Adelphe de Mézières, apprenti zoologiste spécialisé dans l’étude des races canines, candide peu assuré qui se retrouve malgré lui au coeur de l’enquête, persuadé qu’un loup n’est pas derrière les morts ; un vieux comte qui ne sort quasi jamais de son château de Férale, savant de renom qui passe la plupart de son temps dans sa zoothèque ; sa nièce Carolange qui gère le domaine de son oncle, à laquelle Adelphe voue une dévotion amoureuse totalement béate ; un abbé illuminé qui parcourt les paroisses pour annoncer le retour de retour de l’ire divine ; une sorcière accusée de messes noires et transformations zoomorphes ; et enfin un préfet cynique et pragmatique qui surveille tout cela de loin.

Un tel casting ne pouvait qu’évoluer dans un récit énergique, c’est le cas. Même si l’auteur dévoile un peu tôt certains enjeux, il a construit une intrigue très propulsive, plein de surprises et rebondissements, entre traque du ou des coupables, masques qui tombent et complot politique, le tout dans une ambiance politique parfaitement décrite. Nous sommes fin 1814, entre la première abdication de Napoléon, désormais exilé à Elbe, et les Cent jours, durant la Première restauration marquée par le retour de la monarchie constitutionnelle avec le roi Louis XVIIII sur le trône.

Tout peut basculer d’un côté comme de l’autre, vers l’affermissement de la Restauration ou l’éclatement de nouveaux troubles qui la feraient sombrer. Et il en va de même dans le roman, sombre et désenchantée dans sa représentation d’une nation à genoux face à l’instabilité politique et de la crédulité d’une opinion publique percluse de superstitions et hantée par la fragilité d’une vie qui peut s’arrêter à tout moment, par l’attaque d’un loup ou autre. Le folklore répond au trouble, nourrit le fanatisme et s’invente des coupables sur lesquels se déchaînent la colère et la violence.

![]()

Marie-Laure Kirzy