Hommes, femmes, de tous les âges, de toutes les époques, de tous les milieux, ils se racontent ici à un moment-clé de leur existence. En nous faisant entendre leurs voix, Alice Renard nous invite à « essayer ces neuf peaux », à entrer dans leur intimité, à partager ce qu’il y a, en chacun d’eux, de notre humanité.

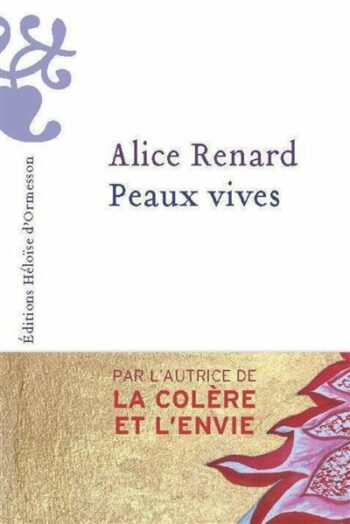

Ils s’appellent Jeanne, Camille, Robin, Gilles, Alexei Alexandrovitch Petrovna, Martin JR, Charles-André Gaspard, Maria, Racine. C’est à eux qu’Alice Renard, deux ans après un premier roman très réussi – La colère et l’envie – donne la parole dans Peaux vives. En exergue, la phrase de Paul Valéry, « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau », un apparent paradoxe que viendront éclairer les neuf monologues intérieurs qui suivront. Ce sont des portraits, nous dit l’auteur, saisis non pas dans un moment de pose comme le ferait un tableau, mais, bien au contraire, dans celui où le sujet « est en péril ». Et ce à quoi elle nous invite, c’est à « essayer ces neuf peaux qui luisent ».

Voix d’hommes, de femmes, de tous les âges, de toutes les époques, de tous les lieux. Depuis la Normandie de Jeanne, en 1890, jusqu’à la Bruxelles de Racine, en 2018. Ou, vu autrement, depuis la Cornouaille de Robin en 1292, jusqu’au Monte-Carlo de Martin JR, à l’hiver 2020. De la paysanne normande au graffeur belge, du chevalier breton au dresseur de fauves. Ruptures, similitudes, dissemblances, surgissent de cette architecture rigoureuse, comme les aime Alice Renard. Chaque texte vaut par sa singularité mais aussi par la part d’humanité commune dont il est porteur. D’un lieu à l’autre, d’un temps à l’autre, un fil relie ces voix comme un passage de témoin, un bâton de parole qui circulerait pour signifier l’instabilité et la métamorphose; La vie, telle une eau vive.

Voix d’hommes, de femmes, de tous les âges, de toutes les époques, de tous les lieux. Depuis la Normandie de Jeanne, en 1890, jusqu’à la Bruxelles de Racine, en 2018. Ou, vu autrement, depuis la Cornouaille de Robin en 1292, jusqu’au Monte-Carlo de Martin JR, à l’hiver 2020. De la paysanne normande au graffeur belge, du chevalier breton au dresseur de fauves. Ruptures, similitudes, dissemblances, surgissent de cette architecture rigoureuse, comme les aime Alice Renard. Chaque texte vaut par sa singularité mais aussi par la part d’humanité commune dont il est porteur. D’un lieu à l’autre, d’un temps à l’autre, un fil relie ces voix comme un passage de témoin, un bâton de parole qui circulerait pour signifier l’instabilité et la métamorphose; La vie, telle une eau vive.

À nous de faire le travail de couture, de combler le vide qui sépare les chapitres, ou de nous laisser happer par ces plages de silence, même si on le sait : les textes déjà lus nous accompagneront dans la lecture des suivants. Découvrir aussi les dessins de l’auteur qui introduisent chacun des monologues : des mains parfois torturées, parfois caressantes… À nous de nous interroger sur l’ordre choisi, de tenter de trouver une logique souterraine à la disposition des prises de parole . Mais surtout de nous laisser porter par l’écriture singulière d’Alice Renard. Sans jamais chercher à « faire vrai » – une démarche vaine – elle individualise la parole de chacun : à l’évidence, la langue littéraire et poétique de Jeanne n’est pas celle d’une paysanne du XIXe siècle et pourtant elle nous donne une entrée intime dans sa peau vive.

Ces moments de bascule, de remise en question, Alice Renard les cerne avec une belle acuité et une rare sensibilité, d’une écriture très maîtrisée pour ses 23 ans, où le réalisme se mêle à la sensualité et à la poésie. Elle nous offre, l’espace de ce court roman d’une centaine de pages, le vertige d’être un autre, une autre, des autres, et de reconnaître en eux des fragments de nous-mêmes, de nos failles, de nos doutes, de nos espoirs. « Essayer ces neuf peaux qui luisent », voilà ce à quoi nous avait conviés Alice Renard. Ces peaux qui s’interrogent, qui nous interrogent, on les a, le temps de la lecture, essayées, luisantes encore, par la grâce des mots d’Alice Renard, de l’émotion de Jeanne, Charles-André, Maria… avant de les quitter, frémissantes encore de la nôtre.

![]()

Anne Randon