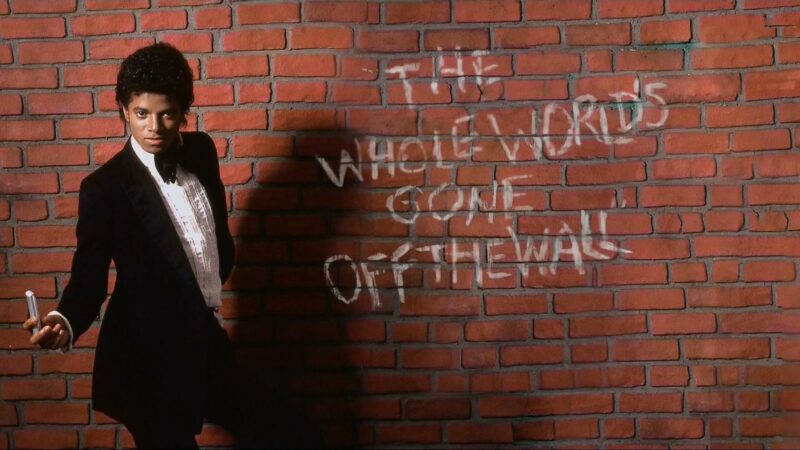

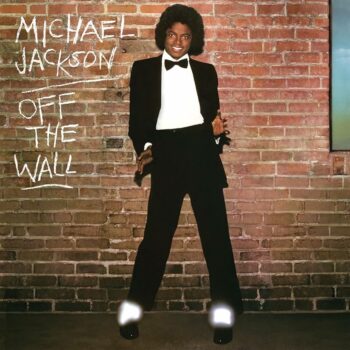

Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, le Off the Wall de Michael Jackson, la transformation de l’enfant prodige en monstre sacré de la pop music.

Décembre 1978, Los Angeles : dans le silence des cabines, un jeune homme de vingt et un ans cherche à se détacher de son ombre. Michael Jackson n’est plus le petit prodige de Gary, Indiana, cette voix fluette qui animait les Jackson 5 sous la férule d’un père brutal. Il veut être autre chose : un artiste à part entière, un adulte en devenir, un homme libre de chanter son désir sans filtre. Le monde ne le sait pas encore, mais l’histoire de la musique est sur le point de basculer.

Avant Off the Wall, Michael Jackson est déjà célèbre, immensément. Trop célèbre pour son âge, prisonnier d’une enfance que la scène a dévorée. Depuis dix ans, il collectionne les tubes quand les autres collectionnent les jouets : ABC, I Want You Back, Never Can Say Goodbye, etc. Mais la Motown, empire paternaliste, ne lui permet plus de respirer. Michael veut écrire, choisir, danser selon sa propre pulsation. Il veut s’inventer une place, à la croisée du funk, du disco et d’une certaine idée de la pop. Comme souvent, une rencontre à priori fortuite va se charger de changer le cours du récit. C’est sur le tournage de The Wiz, improbable adaptation afro-américaine du Magicien d’Oz, qu’il croise la route de Quincy Jones. L’émérite producteur, connu principalement jusqu’ici pour son bagage jazz, repère immédiatement le feu contenu derrière la timidité du jeune chanteur et flaire le bon coup. Et le convainc avec des mots en guise de parade nuptiale : « Tu as besoin d’un album qui soit toi, rien d’autre que toi». Il n’en fallait pas bien plus pour convaincre le garçon.

Avant Off the Wall, Michael Jackson est déjà célèbre, immensément. Trop célèbre pour son âge, prisonnier d’une enfance que la scène a dévorée. Depuis dix ans, il collectionne les tubes quand les autres collectionnent les jouets : ABC, I Want You Back, Never Can Say Goodbye, etc. Mais la Motown, empire paternaliste, ne lui permet plus de respirer. Michael veut écrire, choisir, danser selon sa propre pulsation. Il veut s’inventer une place, à la croisée du funk, du disco et d’une certaine idée de la pop. Comme souvent, une rencontre à priori fortuite va se charger de changer le cours du récit. C’est sur le tournage de The Wiz, improbable adaptation afro-américaine du Magicien d’Oz, qu’il croise la route de Quincy Jones. L’émérite producteur, connu principalement jusqu’ici pour son bagage jazz, repère immédiatement le feu contenu derrière la timidité du jeune chanteur et flaire le bon coup. Et le convainc avec des mots en guise de parade nuptiale : « Tu as besoin d’un album qui soit toi, rien d’autre que toi». Il n’en fallait pas bien plus pour convaincre le garçon.

Le décor est posé : un gamin de vingt ans prêt à brûler la mue de son enfance, un producteur jazz qui rêve de sophistication et de rythme, et un monde au bord du changement, d’une décennie musicale nouvelle. Jones orchestre un véritable big bang sonore. On y croise du beau monde, Greg Phillinganes aux claviers, Louis Johnson à la basse, John Robinson à la batterie mais aussi du Stevie Wonder, Rod Temperton, George Duke et même Paul McCartney à l’écriture s’il vous plait. Surtout, Michael, lui, est partout. Il ne se contente plus d’interpréter, il contrôle. Il entend les arrangements, dicte des lignes de basse à la bouche, multiplie les prises jusqu’à l’épuisement. Il veut que chaque note transpire la précision et la chaleur à la fois. Tout est donc réuni pour que changement de direction artistique soit un cap dans la carrière de Jackson. Et quel cap !

Le premier choc, c’est Don’t Stop ’Til You Get Enough. Un cri aigu, presque un sifflement, et la basse s’installe, souple, élastique, infinie. Ce morceau, qu’il a écrit lui-même, est une déclaration de principes : ne pas s’arrêter tant que le plaisir continue, tant que la fièvre ne retombe pas. Derrière le rythme, il y a déjà une idée de transe – celle du corps qui danse pour s’affranchir, pour exister hors du cadre. Le disco n’est plus une mode, c’est une extase. Le funk n’est plus un genre, c’est un moteur vital. Michael Jackson, pour la première fois, ne chante pas pour séduire : il chante pour survivre.

Puis vient Rock With You et le ton change. C’est la nuit douce après l’ivresse. La chanson glisse comme du velours, entre les cordes et les synthés. Quincy Jones a taillé un écrin pour la voix : chaude, feutrée, aérienne. Tout semble simple mais rien ne l’est, chaque respiration, chaque vibration du falsetto, chaque écho est calculé avec une précision d’orfèvre. La sensualité sans provocation et Michael invente ce qui fera désormais sa signature : un groove qui ne force jamais, une douceur tendue par le rythme.

L’album dans son ensemble se lit comme un journal de libération. Working Day and Night déborde d’énergie nerveuse : le chant saccadé, presque animal, annonce déjà les syncopes de Thriller. Get on the Floor reprend le flambeau avec une énergie disco sophistiquée, redonnant un peu de paillettes à un genre devenu quasi ringard à l’époque. Le morceau éponyme Off the Wall sonne en résonance à Rock With You avec ce même sentiment de titre empli d’une classe somptueuse, où l’on danse avec une certaine grâce. Musicalement, tout respire la maîtrise. Quincy Jones, avec son instinct de chef d’orchestre, tisse un disque sans graisse. Chaque chanson a son espace, sa respiration, rien ne déborde, tout pulse.

Mais ce n’est pas qu’un album de fête. Derrière les paillettes, il y a les fêlures. Girlfriend, She’s Out of My Life ou encore le magnifique I Can’t Help It viennent apposer un vernis plus délicat et ouvrir un nouveau chemin des possibles à son auteur. La pop s’invite ici clairement, sans faux semblant, Jackson ne s’interdit rien et cherche à verser autant dans la ballade grand public que dans son bagage afro-américain. Un grand écart périlleux et finalement totalement maîtrisé.

Ce qui fait de Off the Wall une œuvre majeure, ce n’est pas seulement son groove et ses mélodies, mais sa position dans le monde. À la fin des années 70, un artiste noir qui conquiert les radios pop sans passer par le filtre de la soul ou du R&B, c’est une anomalie. Michael Jackson, sans l’affirmer frontalement, pulvérise cette barrière. L’album n’est pas “black or white”, il est universel. Il faut imaginer la scène : à la radio, Don’t Stop ’Til You Get Enough se retrouve entre un tube de Blondie et un riff de Van Halen.

Quand l’album sort, le 10 août 1979, personne ne mesure encore l’ampleur du séisme. Les critiques sont élogieuses, mais le phénomène se propage surtout par les corps. Dans les clubs du monde entier, Off the Wall devient un passeport. Il s’écoule à des millions d’exemplaires, hisse quatre singles dans le Top 10 américain. Mais pour Michael, ce n’est pas assez. Il dira plus tard « Off the Wall a été un succès, mais pas le succès que je voulais ». Derrière le triomphe, il y a déjà la faim, la démesure à venir. Et pourtant, c’est ici que tout commence. Sans Off the Wall, pas de Thriller. Pas de Billie Jean, pas de moonwalk, pas de superstar planétaire. C’est le laboratoire de sa future mythologie, l’endroit où il découvre la formule : groove, exigence, sensualité, mystère.

Aujourd’hui encore, plus de quarante ans plus tard, l’album conserve une chaleur inaltérable. Là où son célèbre et immense successeur regarde vers le cinéma et la perfection visuelle, celui-ci reste un disque de spontanéité. C’est Michael avant le masque, avant la peur. Le moment où il danse encore pour lui-même, pas pour le monde entier. Réécouter l’album, c’est retourner à l’instant précis où la pop s’ouvre à tous les vents. C’est entendre une jeunesse prête à dévorer l’avenir. C’est se souvenir qu’avant d’être un mythe, Michael Jackson était un jeune homme de vingt ans qui voulait simplement qu’on l’écoute autrement.

Le disque reste un éclat suspendu : l’énergie du funk, la clarté de la pop, la tendresse du R&B, la modernité des productions à venir. Rien d’excessif, tout en équilibre. Et peut-être que c’est ça, sa plus grande victoire : avoir su créer un album de transition sans jamais sonner transitoire. Off the Wall, c’est la métamorphose d’un enfant en artiste, d’une voix en vision. C’est la fête avant le vertige, la lumière avant la légende. Et à la fin, il ne reste qu’un cri, celui du début : keep on with the force, don’t stop.

![]()

Alexandre De Freitas