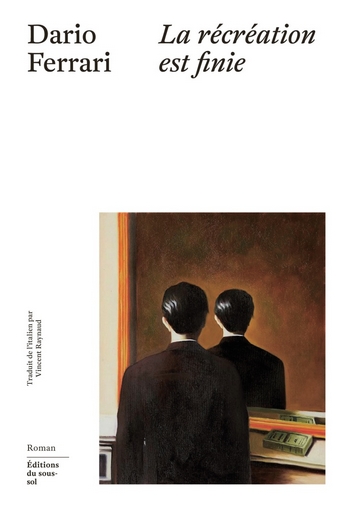

Inscrit dans le monde universitaire sur lequel il pose un regard sans concession, le deuxième roman de Dario Ferrari nous entraîne, aux côtés de Marcello Gori, son (anti)héros, dans l’Italie des années soixante-dix et des Brigades rouges. L’occasion de susciter une réflexion sur l’engrenage de la violence et de faire le portrait d’une génération désabusée.

Comme Marcello Gori, son (anti)héros, Dario Ferrari a grandi dans la petite ville de Viareggio, en Toscane, et a fait ses études à l’Université de Pise. « La récréation est finie » est son deuxième roman, le premier à être traduit – par Vincent Raynaud – en français. On croit un temps qu’il sera, à la manière des livres de David Lodge, une satire du « tout petit monde » universitaire, celui dans lequel Marcello, éternel étudiant de bientôt trente ans, évolue – d’assez loin – depuis une dizaine d’années. Mais, à travers son sujet de doctorat – l’oeuvre littéraire de Tito Sella, un terroriste arrêté en 1980 puis décédé en prison – c’est dans l’Italie des années de plomb que nous transporte le roman.

« Certains choix conditionnent toute une vie et, jusqu’à présent, j’ai toujours eu tendance à faire ces choix-là au hasard » : Marcello Gori, étudiant dilettante, n’a aucun objectif dans la vie. Disons qu’il sait mieux ce qu’il ne veut pas – reprendre le café de son père – que ce qu’il veut. Il habite chez sa mère, vit de petits boulots, passe le temps en buvant des coups avec des amis aussi désoeuvrés que lui et entretient une relation sans passion avec Letizia « la plus-que-parfaite », sa petite amie depuis au moins dix ans. Par un heureux concours de circonstances, il se voit attribuer une bourse de doctorat. Son directeur de thèse l’oriente alors vers les oeuvres de Tito Sella, un écrivain-terroriste originaire de Viareggio dont l’autobiographie écrite en prison, La Fantasima, n’a jamais été retrouvée. Voilà donc Marcello introduit dans le cercle choisi des disciples du professeur Sacrosanti, le fondateur du département « italianiste comparatiste » de la faculté. Propulsé dans un univers dont il ignore les codes, c’est à travers son regard que se révèlent à nous les milieux universitaires, « un monde psychotique, qui possède un très faible sens de la réalité, peuplé d’individus à la réputation extrêmement circonscrite, qui opèrent dans un secteur marginal et totalement démuni, et qui se prennent néanmoins pour des rock stars, avec des egos et des comportements à la hauteur de cette conviction ». Une satire impitoyable et jouissive d’un microcosme replié sur ses maigres privilèges, livré aux mesquineries, aux magouilles, et aux rivalités internes.

« Certains choix conditionnent toute une vie et, jusqu’à présent, j’ai toujours eu tendance à faire ces choix-là au hasard » : Marcello Gori, étudiant dilettante, n’a aucun objectif dans la vie. Disons qu’il sait mieux ce qu’il ne veut pas – reprendre le café de son père – que ce qu’il veut. Il habite chez sa mère, vit de petits boulots, passe le temps en buvant des coups avec des amis aussi désoeuvrés que lui et entretient une relation sans passion avec Letizia « la plus-que-parfaite », sa petite amie depuis au moins dix ans. Par un heureux concours de circonstances, il se voit attribuer une bourse de doctorat. Son directeur de thèse l’oriente alors vers les oeuvres de Tito Sella, un écrivain-terroriste originaire de Viareggio dont l’autobiographie écrite en prison, La Fantasima, n’a jamais été retrouvée. Voilà donc Marcello introduit dans le cercle choisi des disciples du professeur Sacrosanti, le fondateur du département « italianiste comparatiste » de la faculté. Propulsé dans un univers dont il ignore les codes, c’est à travers son regard que se révèlent à nous les milieux universitaires, « un monde psychotique, qui possède un très faible sens de la réalité, peuplé d’individus à la réputation extrêmement circonscrite, qui opèrent dans un secteur marginal et totalement démuni, et qui se prennent néanmoins pour des rock stars, avec des egos et des comportements à la hauteur de cette conviction ». Une satire impitoyable et jouissive d’un microcosme replié sur ses maigres privilèges, livré aux mesquineries, aux magouilles, et aux rivalités internes.

Pourtant, inscrire son roman dans le cadre universitaire a surtout été pour Dario Ferrari une façon d’ interroger les années de plomb dans une « perspective transversale et biaisée ». Au centre du livre, en effet, la figure – fictive – de Tito Sella. Membre de la brigade Ravachol de 1978 à 1980, il fut condamné à la réclusion à perpétuité après l’enlèvement d’un juge qui se termina dans un bain de sang. Si Marcello n’a jamais entendu parler de lui, il va pourtant, au fil de ses recherches, se pencher avec un intérêt grandissant sur sa biographie et, malgré des contextes très différents, s’identifier peu à peu à lui. Au point qu’il partira à Paris pour consulter les archives Sella et écrira lui-même, à la troisième personne, sa propre version de l’introuvable Fantasima. Il y mettra en évidence les contradictions de ces jeunes terroristes très amateurs. Affirmant que « la société est fondée sur l’exploitation impitoyable du prolétariat et qu’un changement radical est nécessaire », Tito Sella est pris entre une réflexion théorique où il revendique la légitimité de la violence et une pratique où, contrairement à certains de ses camarades, il répugne à en faire usage. Si le souvenir de ces années de plomb est toujours douloureux, Dario Ferrari pose sur l’horreur un regard distant, décalé, qui la rend supportable. S’inscrivant en faux contre l’image tentante du révolutionnaire héroïque, il montre comment une bande inorganisée de bras cassés se trouve prise dans un engrenage qui, de l’action potache, en vient à siffler « la fin de la récréation », c’est-à-dire à s’autoriser la violence et le meurtre.

Dans ce roman à la construction très maîtrisée où se révèle son talent de conteur, Dino Ferrari témoigne, à travers les parcours de Marcello Gori et Tito Sella, de la difficulté à devenir adulte, faisant le portrait de deux générations désabusées, en mal d’idéal. Ce désenchantement, partagé par Sella et Gori, l’est aussi par bien d’autres, celui, nous dit Ferrari, des « non-alignés, des dubitatifs, des incertains, de ceux qui n’arrivent pas à se décider ou qui ne se décident qu’à moitié, de ceux qui voudraient être intègres mais n’en ont pas la force, qui font tout capoter au dernier moment parce que leur vocation n’est pas le triomphe mais la poursuite d’un fantasme, et qui, finalement, ne peuvent que regarder ou raconter ».

![]()

Anne Randon