Au réveil d’une opération douloureuse, K., personnage central du roman, se remémore l’enfance complice et sans fards qu’elle a partagée avec Ben, son quasi-jumeau. Elle dresse le bilan sans concession de l’éducation dite « libérée » qu’elle a reçue.

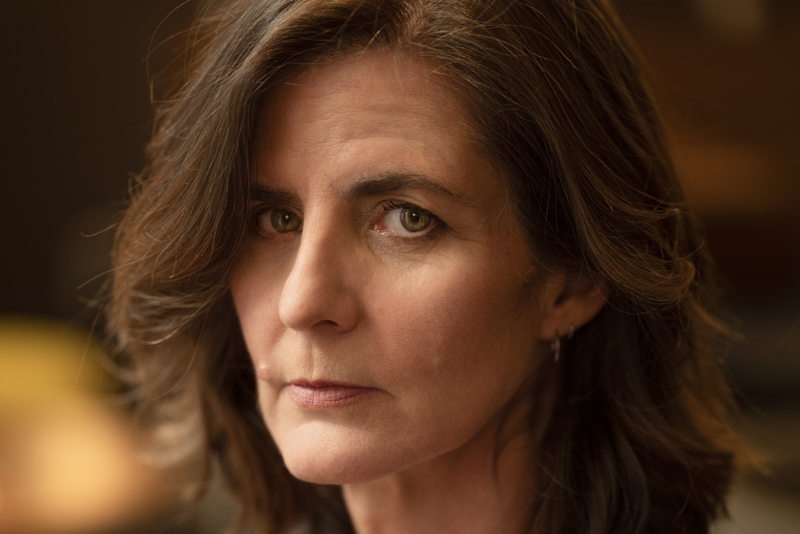

Camille Kouchner revient quatre ans après la publication de son récit La Familia grande, qui avait provoqué une déflagration. Elle y dénonçait l’inceste dont avait été victime son frère et le déni dont avait fait preuve son entourage familial. Immortels est son premier roman.

K., héroïne cinquantenaire, se réveille d’une anesthésie après une mastectomie. Oscillant entre réveil et somnolence, entre irréalité et douleur, elle se souvient de son enfance et de Ben, le garçon avec qui elle a grandi, comme grandissent des jumeaux.

Dès les premières pages, on sait que Ben est mort. Ben n’est plus. Mais subsistent les souvenirs d’une complicité née dans le berceau et qui s’est éteinte à l’adolescence pour mieux renaître brièvement.

Dès les premières pages, on sait que Ben est mort. Ben n’est plus. Mais subsistent les souvenirs d’une complicité née dans le berceau et qui s’est éteinte à l’adolescence pour mieux renaître brièvement.

Camille Kouchner écrit un roman tendu. En s’adressant à Ben, elle s’adresse au lecteur et le prend à témoin d’une enfance passée avec des parents libertaires qui considéraient leur progéniture comme un évident réceptacle de leurs convictions sans tenir compte de leur sensibilité.

Après le succès de la Familia grande et la découverte d’indéniables qualités d’écriture de Camille Kouchner, il aura fallu quatre années pour lire un nouveau texte.

Si Camille Kouchner se défend de s’être inspirée de sa famille et de sa vie pour écrire son roman, il répond malgré tout en écho à son précédent récit. La violence psychologique intrafamiliale, la sexualité, les convictions politiques, les injonctions sociales et la gémellité restent les thématiques abordées.

Cette enfance racontée par K. est empreinte de nostalgie et de tristesse. Les parents sont insouciants et démissionnaires : aux enfants de se forger une carapace, à eux-seuls de se défendre.

Ben et K. grandissent ensemble. Plus qu’une complicité, c’est une complémentarité qui naît entre les deux enfants. S’ils ne sont pas nés jumeaux, ils sont élevés comme tels. Leur tendre enfance est douce et protégée. Tout commence à se gâter quand le père de Ben revient. Il attend de son fils qu’il montre sa virilité.

De son côté, K. prend vite conscience de sa condition de femme en devenir et de la prédation masculine qui l’entoure, prédation encouragée par sa mère. À la faveur d’idées soi-disant progressistes, cette mère encourage sa jeune adolescente à se conformer au désir masculin. Camille Kouchner aborde la question du consentement avec force, en imposant quelques scènes violentes qui peuvent bousculer le lecteur.

Il faut retenir de cette lecture des instants de grâce dans l’écriture et le tempo du roman. Le passage émaillé de la chanson de Nancy Sinatra, Bang Bang, est tout simplement bouleversant.

Caroline Martin