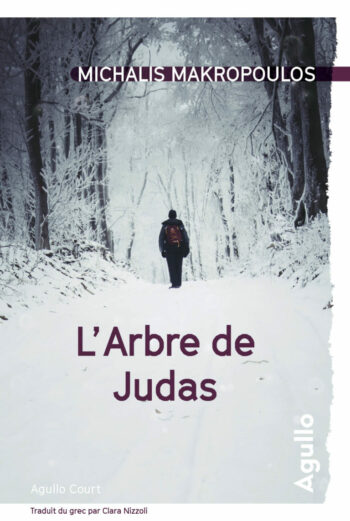

Roman noir au pied des montagnes enneigées de l’Épire, L’arbre de Judas de Michalis Makropoulos est une tragédie grecque à la frontière albanaise où l’avenir, déjà écrit, surprendra le lecteur de polars .

On n’a jamais eu trop de chance avec les auteurs grecs de polars : aucun d’eux n’a vraiment retenu notre attention jusqu’ici.

Mais il ne faut jamais dire jamais, alors c’est reparti en compagnie de Michalis Makropoulos qui nous emmène, avec L’Arbre de Judas, en Épire, la région méconnue du nord-ouest, frontalière avec l’Albanie.

C’est Clara Nizolli qui assure la traduction du grec.

Nous allons suivre Ilias, un citadin, un athénien, qui après des déboires professionnels et conjugaux, quitte sa femme et ses filles pour retourner vivre chez sa mère, à Delvinaki, un petit village d’Épire, non loin de la frontière albanaise.

Nous allons suivre Ilias, un citadin, un athénien, qui après des déboires professionnels et conjugaux, quitte sa femme et ses filles pour retourner vivre chez sa mère, à Delvinaki, un petit village d’Épire, non loin de la frontière albanaise.

Sa mère c’est madame Guelo, une vieille dame.

« […] Delvinaki, dans la commune de Pogoni sur les hauteurs de l’Épire, à la frontière gréco-albanaise.

Il allait vivre avec sa mère. Son père, il l’avait perdu deux ans plus tôt.

Il la haïssait car elle était son unique refuge.

C’était lui-même qu’il haïssait quand il voyait son reflet dans son regard plein de compassion. »

Au village il retrouvera son très cher ami d’enfance « Kostas Mendis, dit Kotsomendis, commandant de police, à la tête du poste de garde-frontières de Delvinaki ».

Le village semble être sous la coupe de Yannogassis : « un salaud , il trempe dans de sales affaires. Contrebande, femmes, drogues… Et il a le bras long, y a quelqu’un qui le couvre ».

Et puis voilà une première victime : Adela Meidani, une jeune albanaise.

« […] — Elle avait quel âge, Kostas ? Tu sais ?

— Vingt-et-un. C’était une fille publique de Tirana. Il y a un circuit de commerce de femmes albanaises. »

Makropoulos nous invite dans la campagne grecque, une campagne qui lui est chère et qu’il connait bien, une vraie campagne à l’ancienne où, avant d’être quelqu’un, on est d’abord le fils de son père ou le cadet de son frère aîné.

C’est dans ces montagnes qu’Ilias, son personnage, se laissera aller, de bar en café, noyant son chagrin dans les verres de tsipouro, complètement neurasthénique à l’idée d’avoir abandonné ses filles restées à Athènes.

On se demande bien pourquoi l’auteur nous a amenés ici avec ce curieux personnage, en apparence pas trop sympathique.

Mais c’est une tragédie, grecque bien sûr la tragédie. Il y aura donc une première victime, une jeune albanaise, certainement tombée dans les trafics illicites du peu recommandable Yannogassis : « Tout le monde savait. Dans le village, la moindre nouvelle, le vent la chuchotait à toutes les oreilles. Pas besoin de le dire. Ça se disait tout seul ».

Le lecteur découvre alors que Ilias est parfois capable de communiquer avec les défunts (un peu comme le commissaire Ricciardi de l’italien Maurizio di Giovanni).

En tout cas le fantôme de la jeune albanaise vient le voir et lui demander des comptes, lui réclamer justice.

Faut-il qu’il dénonce l’affreux Yannogassis ?

« […] Il ne savait pas si on le croirait, c’était sa parole contre la parole de Yannogassis, qui était un homme du village et qui serait soutenu par certains villageois, des gens qui avaient quelque chose à y gagner, qui lui devaient une faveur ou avaient peur de lui. »

On tient là un polar bien curieux fait pour surprendre l’amateur de romans policiers : Makropoulos prend tout son temps pour nous faire partager le spleen neurasthénique de son personnage Ilias, tandis que l’intrigue se noue peu à peu en arrière-plan au rythme lent et paisible de la campagne.

Bien sûr, comme dans un roman noir bien ficelé, on sait d’avance que le drame naîtra de la rencontre de ces quelques personnages, une rencontre qui n’augure rien de bon.

Mais finalement, c’est une tournure inattendue qui viendra clore le récit, un dénouement plutôt surprenant.

Alors qui sera le Judas du titre ?

Et que cache cette mystérieuse phrase : « J’ai des raisons de ne pas le nier. » ?

![]()

Bruno Ménétrier