Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, l’extravagant et révolutionnaire Kimono My House, l’album le plus connu des fabuleux Sparks !

En 1974, Sparks ne sont déjà plus des débutants : les frères Mael, Ron (petit – ou grand – génie de la composition, claviériste, moustache à la Charlie Chaplin – ou à la Hitler, si on a l’esprit mal placé) et Russell (chant, sublime) ont déjà publié deux albums aux États-Unis (le premier ayant même été originellement réalisé sous le nom de Halfnelson), dans un format « groupe ». Malheureusement, en dépit de la qualité, aujourd’hui reconnue, de ces deux disques, le succès n’a pas été au rendez-vous, c’est le moins qu’on puisse dire. Ron et Russell décident alors de tout changer, de centrer Sparks sur leur « duo », mais surtout de s’exiler de l’autre côté de l’Atlantique, pressentant que leur approche idiosyncratique, extravagante même, de la musique est par trop décalée par rapport aux attentes du public Rock US, et qu’elle sera mieux reçu en Europe. Ils signent chez Island, recrutent des hommes de main à leur arrivée dans une Angleterre qui est alors en pleine période « glam » : un genre qui n’est pas vraiment le leur, en fait, mais qui va leur offrir un tremplin vers le succès et la reconnaissance… Bref, ce déménagement s’avère une idée de génie, dont les résultats seront spectaculaires.

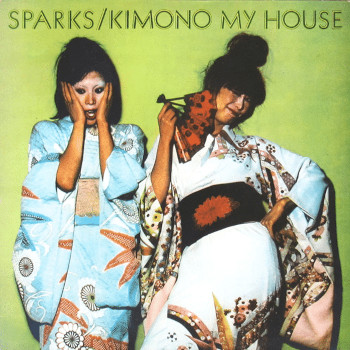

Kimono My House, à sa sortie en Grande-Bretagne, sera un choc : visuellement, d’abord, entre une pochette surprenante et très réussie, avec ces deux geishas étrangement expressives, et avec le look et l’attitude de Ron Mael, qui stupéfie les téléspectateurs lors de sa première apparition à Top of The Pops ; musicalement ensuite, puisque les mélodies « pop » ultra-efficaces de Ron sont vêtues d’une élégance baroque tout à fait inhabituelle, conjuguant lyrisme opératique, théâtralisation de cabaret berlinois, références cinématographiques et fantaisie pop – cette fantaisie teintée d’ambigüité sexuelle que l’on qualifie alors de « décadente ». Et puis, il y a le falsetto délirant de Russell, qui ne ressemble pas à grand chose de connu. Le résultat est un succès commercial immédiat outre-Manche !

Kimono My House, à sa sortie en Grande-Bretagne, sera un choc : visuellement, d’abord, entre une pochette surprenante et très réussie, avec ces deux geishas étrangement expressives, et avec le look et l’attitude de Ron Mael, qui stupéfie les téléspectateurs lors de sa première apparition à Top of The Pops ; musicalement ensuite, puisque les mélodies « pop » ultra-efficaces de Ron sont vêtues d’une élégance baroque tout à fait inhabituelle, conjuguant lyrisme opératique, théâtralisation de cabaret berlinois, références cinématographiques et fantaisie pop – cette fantaisie teintée d’ambigüité sexuelle que l’on qualifie alors de « décadente ». Et puis, il y a le falsetto délirant de Russell, qui ne ressemble pas à grand chose de connu. Le résultat est un succès commercial immédiat outre-Manche !

C’est le célébrissime  This Town Ain’t Big Enough for Both of Us, qui ouvre Kimono My House : la chanson la plus fameuse de Sparks, leur plus gros tube (même si les vrais fans en trouveront une bonne dizaine qui sont meilleures dans la longue et copieuse discographie des Frères Mael). Il faut toutefois reconnaître que This Town… est très, très spectaculaire, avec ses envolées vocales hystériques, ses ruptures de rythme et son orchestration dramatique, à la limite de la grandiloquence : c’est un mini-opéra pop halluciné, où les pistolets des westerns spaghetti livrent un duel parodique avec les audaces de la musique contemporaine. Quant à son texte, il est étonnant : « Zoo time, is she and you time / The mammals are your favourite type, and you want her, tonight » (C’est l’heure du zoo, c’est l’heure pour elle et toi / Les mammifères sont ton type préféré, et tu la veux, ce soir). Chacun des couplets déploie un effet de crescendo vers l’hystérie, ce que Ron a expliqué de la manière suivante : « C’est le saut du quotidien vers une sorte de zone cinématographique hyper émotionnelle, et surtout en ce qui concerne une situation romantique ». Ce n’est plus une chanson pop, c’est un MYTHE !

This Town Ain’t Big Enough for Both of Us, qui ouvre Kimono My House : la chanson la plus fameuse de Sparks, leur plus gros tube (même si les vrais fans en trouveront une bonne dizaine qui sont meilleures dans la longue et copieuse discographie des Frères Mael). Il faut toutefois reconnaître que This Town… est très, très spectaculaire, avec ses envolées vocales hystériques, ses ruptures de rythme et son orchestration dramatique, à la limite de la grandiloquence : c’est un mini-opéra pop halluciné, où les pistolets des westerns spaghetti livrent un duel parodique avec les audaces de la musique contemporaine. Quant à son texte, il est étonnant : « Zoo time, is she and you time / The mammals are your favourite type, and you want her, tonight » (C’est l’heure du zoo, c’est l’heure pour elle et toi / Les mammifères sont ton type préféré, et tu la veux, ce soir). Chacun des couplets déploie un effet de crescendo vers l’hystérie, ce que Ron a expliqué de la manière suivante : « C’est le saut du quotidien vers une sorte de zone cinématographique hyper émotionnelle, et surtout en ce qui concerne une situation romantique ». Ce n’est plus une chanson pop, c’est un MYTHE !

Amateur Hour est plus accessible, car moins complexe, mais tout aussi drôle, et sera le second single à succès (même moindre…), de l’album. On y disserte sur l’éclosion de la sexualité chez les garçons et les filles – et sur les angoisses des puceaux face à l’apprentissage de l’amour ! -, le tout avec une ironie mordante, mais non dénuée de bienveillance (car Ron n’est jamais franchement méchant dans ses textes). « Girls grow tops to go topless in / While we sit and count the hairs that blossom from our chins / Our voices change at a rapid pace / I could start a song a tenor and then end as bass » (Les filles ont le haut du corps pour pouvoir aller seins nus / Pendant que nous sommes assis à compter les poils qui poussent sur nos mentons / Nos voix changent à un rythme rapide / Je pourrais commencer une chanson en tant que ténor et la terminer en tant que basse). Musicalement, on reste bien ancré dans la frénésie, avec une rythmique bondissante, et un refrain bien accrocheur. Sparks démontrent ici leur maîtrise totale de la pop catchy, marinée dans l’humour ironique.

Rupture de ton avec Falling in Love with Myself Again, une valse lente dans un registre parodique bien accentué, dissimulant une pure déclaration de narcissisme triomphant : Russell y campe un dandy, qui, après avoir essayé une histoire d’amour parfaite avec une femme lui ressemblant en tous points, conclut que le mieux, c’est d’être amoureux de soi-même. A noter qu’on retrouvera la même approche des décennies plus tard avec l’hilarant I Married Myself sur Lil’ Beethoven…

Here in Heaven revient au glam typique de l’époque, avec des solos de guitare envahissants car un peu hors de propos, très atypiques dans la discographie de Sparks (une exigence du producteur, Muff Winwood, pour conférer à l’album une coloration plus « rock », plus mainsteam ?). Mais, derrière l’apparente légèreté de la mélodie – brillante – et de l’orchestration, le texte est plutôt malaisant : le narrateur (Romeo ?) s’adresse depuis le paradis – agréable, certes, mais peuplé de « moutons » ! – à celle (Juliet !) qui n’a pas eu le courage de se donner la mort avec lui, après avoir pourtant conclu un « pacte de suicide » !

Après ces deux morceaux un peu moins inoubliables, déboule l’une des « grandes pièces » typiques de l’Art de Ron Mael : Thank God It’s Not Christmas, que l’on peut juger comme le sommet absolu d’un album qui n’est pourtant pas avare de moments forts. C’est ample, c’est lyrique, c’est presque épique, c’est ambitieux, c’est construit « en tiroirs », ça frôle le rock progressif si l’on veut. Et le texte est grandiose, combinant de manière magique la dépression des fêtes auxquelles on n’a pas envie de participer et dans lesquelles on fait semblant de briller, de s’amuser, et une reconnaissance paradoxale de la Beauté, discrète, cachée, dans l’intimité. Est-ce un titre affreusement triste ? Oui. Est-ce pourtant une hymne à la grâce de la vie ? Oui ! Et la voix de Russell, plus basse que sur la majorité du disque, fait des merveilles. Là, je dois avouer que la phrase : « If this were the Seine / We’d be very suave / But it’s just the rain / Washing down the boulevard » (Si c’était la Seine / Ce serait très suave / Mais ce n’est que la pluie / Qui ruisselle sur le boulevard) me semble être ce que Ron Mael a écrit de plus existentiellement fort.

La seconde face est construite de manière identique à la première, ce qui ne traduit pas une grande audace de la part du label et de la production (pour les albums suivants, on verra que Ron reprendra le contrôle des choses) : deux tubes quasiment parfaits, Hasta Mañana, Monsieur et Talent Is an Asset, deux morceaux plus mineurs, et une longue conclusion délirante, qui est cette fois quasiment « désaxée », voire malaisante pour certains.

Hasta Mañana, Monsieur est un morceau aimable, où la guitare reprend à nouveau ses droits, qui joue avec les langues et les clichés culturels, jusqu’au non-sens. Scintillant, tout simplement. Talent Is an Asset lui est néanmoins bien supérieur : cet hommage souriant à Albert Einstein, dépeint comme une pop star marginale, bénéficie d’un gimmick mélodique au piano simplissime mais irrésistible. C’est rythmé, gai, farfelu, et pourtant en permanence surprenant. C’est le genre de chose que l’on peut faire écouter à quelqu’un qui ne connaît pas Sparks pour démontrer en 3 minutes et 21 secondes combien leur musique est renversante.

Complaints vaut beaucoup pour la performance de Russell au chant, dans une atmosphère de comédie musicale surannée, et pourtant martiale, qui accélère au delà du raisonnable. Le texte est drôle, décrivant de manière névrotique les querelles absurdes au sein du couple. Les rockers apprécieront la fin du morceau, emporté par un solo de guitare assez costaud. In My Family est sans doute le titre le moins fort du disque, ce qui ne veut pas dire qu’il est moyen : Russell fait encore des merveilles au chant, et le ton grinçant des paroles pointant les horreurs de la famille vaut son pesant d’or. « Gonna hang myself, from my family tree ! » (Je vais me pendre à une branche de mon arbre généalogique) : tout est dit !

Equator est la conclusion dramatique, voire angoissante, que méritait un tel album : grâce à l’usage étonnant du mellotron (évoquant une clarinette), mais surtout à l’incroyable travail vocal de Russell, en particulier lors du « finale », qui annonce les exaspérantes (pour certains…) expériences répétitives futures de la période Lil’ Beethoven… Un titre qui n’a en fait pas grand chose de plaisant, et qui constitue la preuve indiscutable que, au delà de la maitrise formelle et commerciale dont Ron et Russell ont fait preuve dans les neuf chansons précédentes, Sparks n’ont pas l’intention de s’éterniser dans des chemins trop fréquentés.

Kimono My House est le disque – unique en son genre, inimitable – qui propulsera Sparks dans cette trajectoire artistique si particulière qui se poursuit en 2025, plus de cinquante ans plus tard. Si les frères Mael ne connaîtront plus un tel succès commercial (ils s’en approcheront toutefois de temps en temps, en particulier ces dernières années), ils influenceront tout un tas d’artistes profondément « originaux », tels que Morrissey, Franz Ferdinand, Jarvis Cocker, MGMT, ou, en France, nos chers Rita Mitsouko. Notons aussi que des gens aussi différents que Faith No More, Cheap Trick, Björk, Devo, Siouxsie Sioux paieront aussi, à un moment ou à un autre leur tribut à Kimono My House.

![]()

Eric Debarnot

Bravo!

sinon petite rectif : non pas de la clarinette mais du mellotron (joué par Ron) sur Equator.

Merci, je corrige !