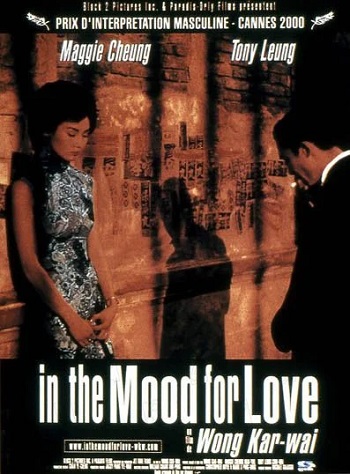

Le 20 mai 2000, il y a 25 ans, In the mood for love était montré à Cannes au Palais des Festivals. L’occasion de revenir sur le film le plus célébré de Wong Kar-wai, mais aussi sur les récents développements de la carrière du Hongkongais.

Depuis qu’il a été montré à Cannes il y a un quart de siècle, In the mood for love est le Wong Kar-wai le plus célébré. Le 5ème film du très débattu référendum critique Sight and Sound 2022, visant à attribuer le bien vain titre de plus grand film de tous les temps. Juste devant 2001, juste derrière Voyage à Tokyo.

Un film ayant récemment refait parler de lui pour cause de vrai coup de poignard dans le dos administré par Wong à ce qui fit sa gloire. Au point qu’en dépit du fait de ne pas placer le film dans le haut de mon Panthéon wongien je me suis senti atteint. Distribuer dans les salles chinoises une version restaurée rajoutant un épilogue situé en 2000 racontant le devenir de Chow Mo-wan (Tony Leung Chiu-wai) et Su Li-zhen (qui a pour nom d’épouse Chan et est interprétée par Maggie Cheung). Avec comme circonstance aggravante le choix de la Saint-Valentin comme jour de ressortie.

Ce n’est certes pas la première fois que le cinéaste retravaille de façon discutable sa filmographie. Après s’être mis en quête de divers montages du film existant à la surface de la terre, il avait remonté ses Cendres du temps, avec un nouveau score et un réétalonnage. Une version Redux prouvant que le suffixe ne réussit pas à tous les remontages de films à tournage fleuve. Une version devenue hélas la manière dont le film est diffusé dans les cinémas de répertoire. Parce qu’il aurait voulu tourner Les Anges déchus en Scope, Wong a enfin zoomé l’image du film pour lui donner ce format en version restaurée.

Oui mais il y a là quelque chose en plus : un choix en forme de prolongation que personne n’a demandée. Le nouvel épilogue (une scène post-générique, comme dans un vulgaire Marvel) est en fait la reprise du court In the mood for love 2001, montré par Wong lors de sa masterclass cannoise. Un court qui servira d’inspiration au projet My Blueberry nights.

Pourquoi ajouter un épilogue à un film célébré entre autres pour sa fin ? Et ce d’autant plus que le cinéaste n’a pas vu sa liberté artistique entravée. Les choix de montage du Wong de l’époque sont souvent liés à des questions de deadline : être prêt pour un festival. Il s’agit de sélectionner dans un matériau tourné ayant exploré plusieurs pistes narratives de quoi construire un film cohérent. Et aussi d’écarter des scènes destinées à finir à la poubelle dès leur tournage. Comme des scènes servant avant tout au casting à s’imprégner des personnages.

Le DVD TF1 Vidéo sorti à l’époque contenait ainsi parmi les scènes coupées une scène de sexe dans la chambre 2046. Alors que c’est le caractère non consommé de la relation qui a donné au film son aura. Wong justifie l’existence de la scène par la création dans le jeu de Tony Leung Chiu-wai et Maggie Cheung d’une tension érotique utile au reste du film.

La fin de la version 2000 est une coda se suffisant à elle-même.

Elle évoque un passage du texte d’un des plus beaux titres des Smiths. I know it’s over / And it never really began / But in my heart it was so real (Je sais que c’est fini. D’ailleurs, ça n’a jamais vraiment commencé. Mais dans mon cœur c’était tellement vrai).

Chow Mo-wan condamné à vivre avec le souvenir de ce qui aurait pu se passer avec Su Li-zhen. Un Chow Mo-wan quittant Hong Kong pour un reportage. La recherche d’un trou où confier un secret (qui sera non audible) dans le temple d’Angkor. Pour le boucher ensuite avec de la boue. Du grand espace, un lieu où l’on peut respirer après tout un film se déroulant dans la promiscuité.

Un filmage ample, en extérieurs, contrastant avec la théâtralité de ce qui précède. Contrastant avec une mise en scène qui rendait la sensation d’écrasement, de promiscuité, d’espace trop réduit du Hong Kong des sixties. Une élévation spirituelle portée par les mouvements de caméra. Mais aussi par les cordes du score original de Michael Galasso. Partition en forme de commande du cinéaste qui ne pouvait reprendre ici le thème musical principal du film : ce dernier est celui de la presque liaison.

Et un choix de lieu et de moment dont le lien avec Hong Kong est assumé par Wong. Chow Mo-wan venu couvrir la visite de De Gaulle à Phnom Penh. Dans une ancienne colonie française. Alors même qu’au moment du tournage l’ancienne colonie britannique est rétrocédée à la Chine. Pour Wong, quitter Hong Kong se fait en la retrouvant ailleurs. Partir ne libère pas des souvenirs.

Une superbe fin interdisant de se demander ce qui peut ensuite arriver aux personnages.

Le DVD a beau montrer une scène coupée avec Chow Mo-wan et Su Li-zhen se retrouver au temple d’Angkor, cette dernière est hors sujet. Un peu comme le couple gay d’Happy together ne pouvait se rendre ensemble aux Chutes d’Iguazú, il était impossible dans la logique du film que Chow Mo-wan et Su Li-zhen soient dans ce lieu en même temps. Toujours dans ces scènes coupées, on n’a ainsi pas envie de voir l’amante de Chow Mo-wan, consciente qu’il ressasse le souvenir de Su Li-zhen, l’amener devant l’appartement de Su Li-zhen et le supplier de monter car le mari de Su Lui-zhen n’est pas là. Pas envie de voir non plus un Chow Mo-wan et une Su Li-zhen dont les dégaines signalent une perte d’innocence se recroiser dans le Hong Kong seventies.

Oui mais avant cette fin intouchable c’était quoi In the mood for love ? Un projet naissant des difficultés de Wong à tourner un film en Chine continentale, du fait des susceptibilités politiques et de ses méthodes de travail « spontanées ». Un projet composé de trois histoires dont il ne retiendra qu’une. Un projet qui fera émerger certaines idées de 2046.

Oui mais avant cette fin intouchable c’était quoi In the mood for love ? Un projet naissant des difficultés de Wong à tourner un film en Chine continentale, du fait des susceptibilités politiques et de ses méthodes de travail « spontanées ». Un projet composé de trois histoires dont il ne retiendra qu’une. Un projet qui fera émerger certaines idées de 2046.

Mais quand bien même Maggie Cheung joue un personnage aux noms et prénoms identiques dans Nos années sauvages, In the mood for love et 2046, quand bien même Tony Leung Chiu-wai fait de même dans les deux derniers, on n’a pas voulu examiner au microscope la dimension de trilogie informelle de ces films. Comme avec bien d’autres idées de Wong, le principe de suite est souvent le point de départ, rarement l’arrivée exacte.

À noter que le film doit son titre international à l’écoute par Wong de Slave to love: the very best of the ballads, compilation de Bryan Ferry/Roxy Music sur lequel le morceau était présent. Il est entendu dans une bande annonce du film, pas dans le film.

À noter aussi qu’In the mood for love doit quelque chose au Printemps dans une petite ville. Un classique chinois de 1948 correspondant au moment précédant l’arrivée de Mao où Shanghai, ville natale de Wong Kar-wai, était un Hollywood asiatique. Il y est déjà question de non dits, de désir adultérin et de murs.

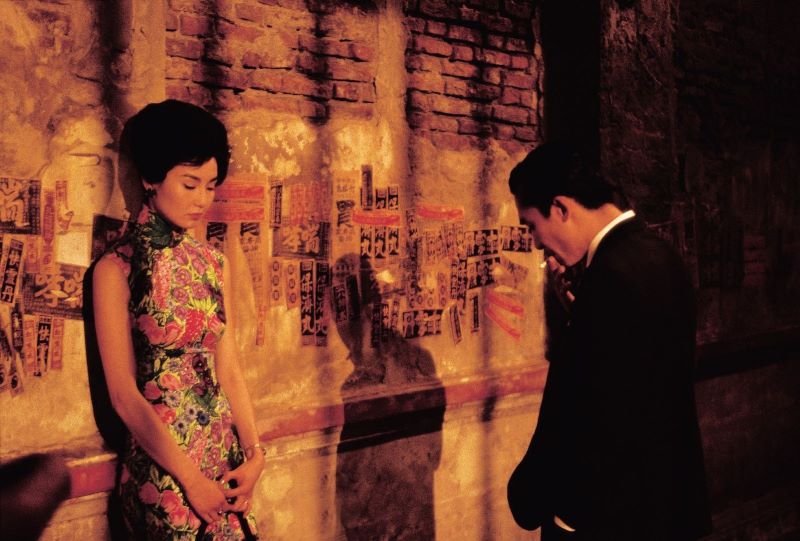

In the mood for love, c’est surtout Hong Kong en 1962, encore britannique. Et Chow Mo-wan, journaliste et Shanghaien expatrié. Comme un Wong dont les parents décidèrent de quitter la ville pour Hong Kong au moment de la Révolution Culturelle. Chow Mo-wan et Su Li-zhen louent des appartements adjacents. Ils sympathisent au fur et à mesure qu’ils réalisent que leurs époux respectifs ont une liaison.

Les appartements du Hong Kong des années 1960 avaient une grande promiscuité ce qui ne facilitait sans doute pas, en plus du conservatisme, un passage à l’acte adultérin aisément repérable par le voisinage. Une promiscuité faisant partie de la théâtralité du film. Une théâtralité aussi en partie liée aux lieux dans les Wong contemporains. Les personnages de ces films-là vivent ainsi souvent dans de petits appartements, parfois situés à même un escalator (Chungking express).

Le thème musical lancinant de Shigeru Umebayashi (repris de Yumeji, biopic sur un peintre signé du roi du polar surréaliste nippon sixties Seijun Suzuki), la manière dont la mise en scène et un montage fragmentaire fétichisent de la fumée, un aliment…, la façon dont ils accompagnent le ballet et le frôlement des corps, les époux respectifs aux visages relégués au hors champ ont été mille fois évoqués.

Mais il y a une spécificité du film par rapport aux Wong précédents qui me désarçonna en son temps. D’une façon assez proche d’un certain cinéma japonais aimé en festival, beaucoup de choses sont sous-entendues à travers le dialogue, sur le vécu de Chow Mo-wan et Su Li-zhen, sur leur passé amoureux…

De plus, une distanciation est induite par des intertitres au style très littéraire… et surtout le contenu des moments que Chow Mo-wan et Su Li-zhen passent ensemble. Non seulement ils s’attirent mais ils jouent ensemble une pièce de théâtre (l’inverse marche aussi). La rencontre de leurs époux telle qu’ils l’imaginent. La répétition de la discussion où l’on va mettre le conjoint face à son infidélité.

Il y a d’ailleurs quelque chose d’un peu malade dans cette façon de se voir pour jouer ce qui les blesse. Expliquant pourquoi Wong rapproche Chow Mo-wan de Scottie, le personnage principal de Sueurs froides qui dissimulait un côté malsain derrière l’allure glamour et le capital sympathie de l’acteur James Stewart.

Un rapprochement avec Hitchcock d’autant plus légitime que l’univers du Britannique était marqué par un puritanisme victorien pas éloigné de celui du Hong Kong du film. Du coup, parce que certains ont fait du film un cousin asiatique de Sur la route de Madison, on aurait presqu’envie de rajouter le film à la nombreuse liste des œuvres à la gloire fondée sur un malentendu. En surface la retenue, le romantisme, l’élégance. Masquant quelque chose de malade.

Mais je n’avais pas découvert et aimé le cinéma de Wong pour une dimension de double fond. Plutôt par quelque chose de plus frontal. Plutôt par ses films des années 1990 dans lesquels l’émotion et ce qui était raconté passaient quasi-exclusivement par la dimension visuelle et le montage sonore. La voix off existait bien sûr, commentant le présent depuis un futur n’ayant pas encore eu lieu. Mais le personnage principal était la caméra, avec la musique pas loin derrière. Wong avait ainsi compris que la chanson était la version moderne de la madeleine de Proust. Ses films étaient des festivals de plans iconiques, de synchronicité parfaite entre ces derniers et la musique ouvrant à eux seuls vers des émotions puissantes.

C’est sans doute pour cette raison que je préfère à In the mood for love un 2046 plus bancal, dans lequel le raccord des pistes narratives explorées lors du tournage se voyait à des kilomètres : une suite de In the mood for love en forme de version désabusée de L’Homme qui aimait les femmes, un film de Science-fiction se déroulant l’année où Hong Kong sera passée sous administration chinoise totale – ce qui est déjà le cas dans les faits – transformé en roman écrit par Cho Mo-wan. Mais aussi quelque chose de plus dans le pur tourbillon audiovisuel.

Il y a aussi une préférence personnelle pour Prologue (Tango apasionado) (Happy together), California dreaming (Chungking express), Karmacoma (Les Anges déchus) ou le côté lyrique du thème composé par Umebayashi pour 2046 par rapport au thème de valse triste – pour citer le critique Tony Rayns – du même compositeur nippon réutilisé dans In the mood for love.

Signalons à ce propos qu’Umebayashi fut dans les années1980 bassiste du groupe New Wave nippon EX avant de se faire connaître en Occident comme compositeur. La radio du film diffuse de son côté de l’opéra chinois. La présence de morceaux de Nat King Cole en espagnol renvoie elle selon Wong à la forte diffusion de la musique latino-américaine à Hong Kong dans les années 1960.

Chanteuse née à Shanghai et commençant sa carrière à Hong Kong à la fin des années 1950, déjà actrice dans Nos Années sauvages, Rebecca Pan est présente dans la BO… et dans le rôle de la propriétaire Madame Suen. Une double présence identique à celle de Faye Wong dans Chungking express. Chanteuse influencée par la Dream Pop ayant accédé à la notoriété asiatique dans les années 1990, Faye Wong interprète l’employée fanatique de California dreaming tandis que sa reprise cantonnaise de Dreams des Cranberries figure dans la BO.

On entend également dans In the mood for love le morceau Hua yang de nian hua (âge de floraison), chanson de la populaire actrice et chanteuse shanghaienne des années 1930-40 Zhou Xuan, donnant au film son titre chinois. Les deux morceaux de Rebecca Pan et Zhou Xuan sont des torch songs, ces chansons centrées sur l’amour perdu ou non partagé (voisines du thème du film donc).

In the mood for love représente aussi le film du début de la séparation de Wong avec son chef-opérateur Christopher Doyle, dont l’approche en improvisation était raccord du cinéaste. Las des retournages multiples tant que le cinéaste n’était pas satisfait, las aussi de devoir refuser d’autres projets car le cinéaste exigeait un engagement total sans donner de date de fin de tournage, Doyle a fini par être remplacé sur In the mood for love par d’autres chefs-opérateurs. Ce fut la même chose pour 2046 avec cette fois une rupture définitive.

La période post-Doyle compte une tentative américaine ratée (My Blueberry nights), un succès en salles et un succès sériel. Valant pour l’audace formelle de ses scènes martiales plus que pour le raccord inabouti de ses multiples récits, The Grandmaster a marché au Box Office asiatique. Fin 2023, la série Blossoms Shanghai, composée de 30 épisodes de 50 minutes, a représenté en Chine continentale un phénomène d’une ampleur à la Game of Thrones. Située à Shanghai au début des années 1990, elle narre la tentative de grimper vite et haut d’un jeune arriviste en plein boom économique.

Parce qu’elle est située dans une ville célèbre en Chine pour sa culture mercantile, parce que la plupart des personnages pensent d’abord à s’enrichir, la série n’a pas beaucoup d’opportunités d’être wongienne. Le flirt entre le héros et une collaboratrice fait partie des rares moments de séduction de la série. Mais la série a été un succès car synchrone de la nostalgie des 30 glorieuses chinoises, une période désormais vue en Chine comme un Rêve américain et un moment de Ruée vers l’or. Une série bientôt visible en Occident, MUBI ayant acquis ses droits.

On peut en revanche espérer que le remontage d’In the mood for love n’atterrisse jamais en Occident. Que cela restera une opération limitée à la Chine et que cette version ne remplacera pas celle qui a construit le mythe. Le cinéaste le plus proustien en activité blessera forcément les cœurs de ses adorateurs en faisant trop joujou avec leurs souvenirs.

Sinon, dans ce qui a fini à la poubelle, il y a aussi ça :

![]()

Ordell Robbie

In the mood for love

Film franco-hongkongais de Wong Kar-wai

Avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu…

Genre : Drame, Romance

Durée : 1h38mn

Date de sortie dans les salles françaises : 8 novembre 2000