Nouvelle grande performance à Paris de Nick Cave, dans un format de poche, seul au piano avec Colin Greenwood, de Radiohead, à la basse. L’occasion de revisiter un répertoire désormais phénoménal, avec toujours autant de classe, d’humour et d’empathie.

Plus rien n’arrête Nick Cave, lancé dans une course effrénée de concerts, de tournées, d’albums, d’échanges avec son public, sur scène ou à distance via l’animation des « Red Right Hand Files ». C’est donc à peine huit mois après une date, historique à tous points de vue, à l’Accor Arena de Paris-Bercy avec les Bad Seeds pour honorer l’album Wild God, que l’on retrouve le grand homme, déjà, pour deux dates événementielles dans le cadre du festival Days off (sur 5 en France, dont une dans le cadre enchanteur du Théâtre Antique d’Arles). Après Bercy, et un repos pour les fêtes de fin d’année, le chanteur s’était lancé dans la tournée américaine de Wild Gold, puis, après une courte pause, a démarré ce nouveau projet, consistant à revisiter son répertoire en formation minimale piano-basse .

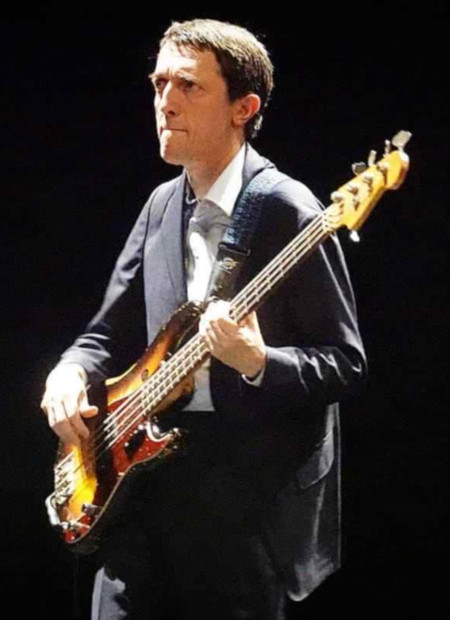

Quelques jours après Beth Gibbons, changement météorologique radical : la vague de canicule s’étant achevée, et c’est lors d’un week-end maussade, avec des températures deux fois inférieures, que l’Australien s’est produit. Pas la peine d’en rajouter pour refroidir l’atmosphère donc. Changement radical également sur scène, et par rapport à la tournée de Wild God : seul survivant, Colin Greewood, bassiste d’un petit groupe méconnu d’Oxford, s’est délicatement niché sur le côté droit de la scène de la grande salle Pierre-Boulez, et y apparaît donc lorsque les lumières discrètes s’allument, à 20h05. Dans un costume limite trop long, avec son air de devoir presque s’excuser d’être là, Greenwood est terriblement sympathique. Il aura la fonction, modeste mais centrale, de donner un peu d’ampleur aux chansons et au récital du crooner australien, afin que la soirée ne soit pas trop aride. Il donne le « la » en applaudissant, à l’unisson du public, l’entrée en scène du maître des lieux pour les 2h20 qui viennent. Nick Cave, en costume cintré noir, chemise blanche, cravate noire, porte beau comme d’habitude, même si les puristes pourront s’étonner de ces chaussettes blanches qui jurent un peu. Une faute de goût inhabituelle, qui sera bien la seule de cette soirée hors du temps.

D’emblée, le chanteur installé au piano se répand en explications quant à l’objet de cette tournée : afin de trancher avec les « show monstres » de la tournée passée, cela leur a semblé adapté, à Colin Greenwood et à lui-même, d’aller à l’essence même de certaines chansons, dans une proposition minimale. Tout au long de la soirée, Cave sera prolixe entre les morceaux, donnant chaleur et vie à cette soirée, et c’est très appréciable, et peut-être même nécessaire dans un contexte où le chanteur ne peut plus multiplier les contacts tactiles avec ses fans des premiers rangs, ni « jouer » sur leur amplification par les écrans géants, qui démultiplient le caractère empathique de ses concerts avec les Bad Seeds.

Girl in Amber ouvre le bal, la voix de Nick Cave est déjà posée, sans fioritures et occupant tout l’espace. Higgs Boson Blues est présentée comme une chanson extraordinairement longue, parlant du bluesman Robert Johnson et de Miley Cyrus flottant dans une piscine. C’est sur la troisième chanson, Jesus of the Moon, qui parle selon Cave « de la mort de Dieu, comme la plupart de mes chansons », que l’on entend vraiment un premier apport significatif de la basse de Colin Greenwood. Nick Cave, décidément prolixe, indique qu’elle parle d’un homme qui vient de prendre la décision de se séparer de sa compagne, et, rendu seul à sa chambre de motel, est persuadé qu’il vient de prendre la meilleure décision de sa vie, avant que, dans quelques heures, il ne pense exactement le contraire. « Cette chanson parle de cet état intermédiaire » dit-il énigmatiquement, et avec ironie. La chanson, ironiquement aussi, ne sera pas jouée dans une version longue, et c’est un des choix esthétiques de la soirée : ne pas surjouer les chansons, ne pas prendre le risque d’ennuyer ou de terrasser le public. Ainsi, O Children, qui suit, chanson finale du double Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus, est évidemment beaucoup moins élégiaque sur scène, sans les chœurs gospel, qu’en novembre à Bercy. Seule rescapée, avec Joy, de Wild God, Cinnamon Horses confirme ensuite ce que l’on savait d’elle : chanson la plus sous-estimée, elle est peut-être la meilleure de ce dernier album, avec son lyrisme progressif et irrésistible, même en format piano-basse. Puis, alors que Colin Greenwood s’efface quelques minutes, Nick Cave, prenant le risque d’être plus personnel, dédicace Galleon Ship à sa femme Susie qui, contrairement à la veille, n’est pas présente ce soir, « elle voit une amie ». Susie est en tout cas son catalyseur, celle qui fait arrêter le crooner de tanguer, le message est clair, appuyé ensuite par I Need You, puis Waiting for You, des chansons d’amour et d’espérance, simples et dépouillées, pas trop appuyées, puis Joy, ode simple à la joie et au bonheur (« Ce sont juste 3 petites lettres toutes simples… »).

Nous voilà déjà à mi concert. C’est le moment où le concert peut s’enliser, ou s’embraser. Cave choisit une autre voie : celle de revisiter certains tubes incontestables et d’autres chansons plus obscures ou méconnues, dans tous les cas en continuant à en expliquer longuement la genèse au public. Après Papa Won’t Leave You Henry, écrite il y a 32 ans au Brésil, « un pays plein de souffrance », et alors qu’il essayait de garder le contact avec son fils, Nick Cave fait jouer et chanter le public au balcon sur Balcony Man en leur demandant d’appeler les paroles (dès que « balcony » est prononcé, c’est basiquement performatif) – « cela a marché du tonnerre partout dans le monde », harangue-t-il comme un bonimenteur de bas étage, et on aime ça ! La chanson suivante appelle aussi l’action du public, en l’occurrence des « centristes » de la fosse dit-il : « Listen and shut the fuck up ! » hurle-t-il, sardonique, client de cet humour parfois hénaurme. Et, en effet, le moment est au recueillement sur The Mercy Seat, qu’on ne présente plus. The Ship song ? « J’ai écrit environ 250 chansons, et celle-là, c’est vraiment mon hit » dit-il encore, capable d’autodépréciation ironique. Ça reste en tout cas très beau.

Nous voilà déjà à mi concert. C’est le moment où le concert peut s’enliser, ou s’embraser. Cave choisit une autre voie : celle de revisiter certains tubes incontestables et d’autres chansons plus obscures ou méconnues, dans tous les cas en continuant à en expliquer longuement la genèse au public. Après Papa Won’t Leave You Henry, écrite il y a 32 ans au Brésil, « un pays plein de souffrance », et alors qu’il essayait de garder le contact avec son fils, Nick Cave fait jouer et chanter le public au balcon sur Balcony Man en leur demandant d’appeler les paroles (dès que « balcony » est prononcé, c’est basiquement performatif) – « cela a marché du tonnerre partout dans le monde », harangue-t-il comme un bonimenteur de bas étage, et on aime ça ! La chanson suivante appelle aussi l’action du public, en l’occurrence des « centristes » de la fosse dit-il : « Listen and shut the fuck up ! » hurle-t-il, sardonique, client de cet humour parfois hénaurme. Et, en effet, le moment est au recueillement sur The Mercy Seat, qu’on ne présente plus. The Ship song ? « J’ai écrit environ 250 chansons, et celle-là, c’est vraiment mon hit » dit-il encore, capable d’autodépréciation ironique. Ça reste en tout cas très beau.

La fin du set est terrassante : The Weeping Song, avec son entrain paradoxal de « chanson où l’on pleure, mais pas très longtemps », de baltringue et de marins, précède Skeleton Tree. Chanson redoutée, y compris de lui-même : « Quelqu’un m’a demandé sur les Red Hand Files pourquoi je ne la jouais plus en concert, je ne voulais pas y revenir, cette chanson comportait trop de souffrance. Et puis, cette question m’a fait réfléchir. J’y suis revenu, et j’ai vu la chanson différemment, comme si tout le poids qui y était lié [la mort de son fils Arthur en 2015] en avait été enlevé ». Tellement léger, Nick Cave va se planter sur l’exécution au piano de la mélodie, la reprenant à mi parcours. « Sorry, one, two, three… » marmonne-t-il sobrement de cette erreur pour laquelle il est difficile de ne pas voir le travail de l’inconscient à l’œuvre… Pas d’erreur en revanche sur la monumentale Jubilee Street, avec solo de basse et un peu de lumière pour Colin Greenwood, qui approfondit de ses cordes rebondies cette grande chanson de douleur, dédiée à un fan dans la salle, dont la mère (si on a bien suivi) était présente et émue.

Après que le bassiste de Radiohead ait quitté la scène sur la pointe des pieds, charge à Push The Sky Away de clôturer le set – chanson d’atmosphère, d’interrogation métaphysique et philosophique, avec laquelle le chanteur aimait à conclure les shows de la tournée éponyme dans une farandole sur scène avec ses fans les plus enamourés. Désossée, au piano, elle n’en résonne, comme tout ici, que plus puissamment, et lui répond l’amour des fidèles puisqu’à l’instant où Nick tapote sa dernière note, environ deux cents fans dévalent les travées de la grande salle Pierre-Boulez pour se poster devant la scène, offrir des bouquets, lui serrer la main, quémander un autographe… Moment suspendu durant lequel l’Australien se laisse aller à ses fans pour de bon, avec émotion mais aussi pudeur.

Le rappel reprendra ce début de conversation sur les mêmes bases, avec Love Letter, demandée par un de ces fans du premier rang, que Cave a peur de ne plus savoir jouer… Il s’en tirera sans problème, et en faisant un heureux. Avec More News from Nowhere, il s’essaie encore à faire chanter le public sur cette agréable scie, avant Watching for Alice, et He Wants You, tiré de Nocturama, « un album que, pour une raison quelconque, personne n’a aimé… Pourtant, il contient quelques très jolies chansons ». C’est en effet, aussi, son rôle, que de faire redécouvrir des pans de son répertoire, ce dont il s’acquitte superbement. Et c’est aussi son rôle de nous ouvrir une porte sur son imaginaire avec le choix des deux reprises jouées ce soir : ainsi, en 5ème et avant-dernière position de cet unique rappel, Nick Cave honore la mémoire de Mark Bolan et de T-Rex, avec Cosmic Dancer : « pour moi, l’un des plus grands auteurs lyriques, le plus grand en tout en cas de cette période. Il a créé réellement son propre langage, c’est la chose la plus difficile qui soit. Cette chanson est de Mark Bolan, en dit beaucoup sur Mark Bolan, et est pour Mark Bolan ». Là aussi, les mots sont à la fois choisis et simples, et transpirent la sincérité. Nick Cave rend hommage à ses légendes et, bien sûr, le résultat est magnifique, comme il l’était plus tôt avec Avalanche, de Leonard Cohen, jouée ce soir au milieu du set (et la veille en rappel). « A l’époque, je vivais en Australie, dans une petite ville. Tout était écrasé de lumière, éblouissant, cela ne reflétait pas du tout mon état intérieur. Et soudain j’ai entendu cette chanson, extraordinaire sur des un des albums les plus beaux qui soient, Songs of Love and Hate. Et cela a changé ma vie à tout jamais » : c’est simple, cela foudroie et touche au cœur. Il la dédie à la photographe de mode Dominique Issermann, qu’il avait déjà saluée à Bercy en novembre.

Le rappel reprendra ce début de conversation sur les mêmes bases, avec Love Letter, demandée par un de ces fans du premier rang, que Cave a peur de ne plus savoir jouer… Il s’en tirera sans problème, et en faisant un heureux. Avec More News from Nowhere, il s’essaie encore à faire chanter le public sur cette agréable scie, avant Watching for Alice, et He Wants You, tiré de Nocturama, « un album que, pour une raison quelconque, personne n’a aimé… Pourtant, il contient quelques très jolies chansons ». C’est en effet, aussi, son rôle, que de faire redécouvrir des pans de son répertoire, ce dont il s’acquitte superbement. Et c’est aussi son rôle de nous ouvrir une porte sur son imaginaire avec le choix des deux reprises jouées ce soir : ainsi, en 5ème et avant-dernière position de cet unique rappel, Nick Cave honore la mémoire de Mark Bolan et de T-Rex, avec Cosmic Dancer : « pour moi, l’un des plus grands auteurs lyriques, le plus grand en tout en cas de cette période. Il a créé réellement son propre langage, c’est la chose la plus difficile qui soit. Cette chanson est de Mark Bolan, en dit beaucoup sur Mark Bolan, et est pour Mark Bolan ». Là aussi, les mots sont à la fois choisis et simples, et transpirent la sincérité. Nick Cave rend hommage à ses légendes et, bien sûr, le résultat est magnifique, comme il l’était plus tôt avec Avalanche, de Leonard Cohen, jouée ce soir au milieu du set (et la veille en rappel). « A l’époque, je vivais en Australie, dans une petite ville. Tout était écrasé de lumière, éblouissant, cela ne reflétait pas du tout mon état intérieur. Et soudain j’ai entendu cette chanson, extraordinaire sur des un des albums les plus beaux qui soient, Songs of Love and Hate. Et cela a changé ma vie à tout jamais » : c’est simple, cela foudroie et touche au cœur. Il la dédie à la photographe de mode Dominique Issermann, qu’il avait déjà saluée à Bercy en novembre.

Comment conclure ? Après une dernière sortie de scène de Colin Greenwood, sorte de running gag mou, Into My Arms, bien sûr, s’ébroue dans le grand espace de la Philharmonie, annonciateur des adieux à venir. Jusqu’au prochain concert ou au prochain projet, sans doute dans six mois… Avec l’insatiable Australien, rien n’est figé, et son appétit de vie et de création semble infini à l’heure de ce succès éternel transformé en gloire méritée. Capable de transformer cet exercice de style aride en grand et beau moment, touchant, de musique et d’empathie, Nick Cave semble avoir un avenir infini devant lui. A bientôt, Nick !

![]()

Jérôme Barbarossa

Photos : Laurence Buisson

Nick Cave solo à la Philharmonie de Paris

Production : AEG

Date : le 6 juillet 2025

Prochains concerts : le 24 juillet à Cannes (Palais des Festivals) ; le 26 juillet au Théâtre antique d’Arles.