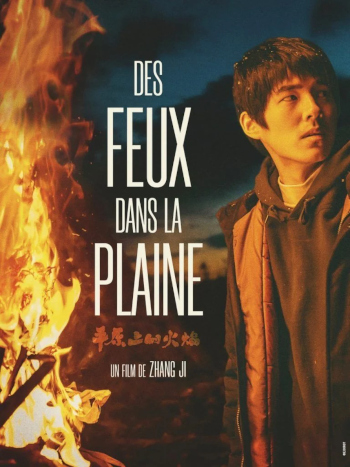

Oui, même si cela navrera les cinéphiles attachés au cinéma d’auteur chinois, il existe de très mauvais films dans ce « genre » important : la preuve avec le déplorable Des feux dans la plaine.

Avertissement à mon lecteur : je suis un passionné des auteurs chinois dits de « la sixième génération », avec évidemment le grand Jia Zhang-Ke comme figure de proue. Ces cinéastes travaillèrent et exposèrent au monde les fractures de la Chine des années 90, œuvrant la plupart du temps en marge du système officiel, du fait de leur engagement politique et moral face à l’effondrement d’une société laminée par les changements brutaux amenés par un régime qui avançait à marche forcée. Mais, plus récemment, j’ai été également admiratif devant la manière dont des cinéastes plus jeunes ont adopté l’héritage réaliste – et pourtant poétique – de leurs aînés, et l’ont intégré dans une démarche moins « auteuriste », plus populaire peut-être, en réalisant des thrillers : je pense à Yi’nan Diao, par exemple, avec son Black Coal. Je suis donc allé voir ce Des feux dans la plaine, en dépit de critiques il est vrai très mitigées, en espérant trouver une poursuite de cette approche passionnante. Ma désillusion n’en a été que plus sévère… même si j’admets bien volontiers que des spectateurs moins habitués au « grand » cinéma chinois n’auront pas les mêmes exigences…

Réalisé en 2021, mais ne sortant que maintenant sur nos écrans du fait de la censure de Pékin, irrité par la description horrifique qui y est faite de la situation des zones industrielles du Nord-Est du pays au tournant du siècle (finalement, un avertissement « moral » a été ajouté à la fin du film, parfaitement ridicule et incohérent d’ailleurs !), Des feux dans la plaine est la première réalisation du directeur de la photographie Ji Zhang, qui est tombé amoureux de la nouvelle Moses on the Plain (2015) : ce texte de Shuang Xuetao, non traduit en français apparemment, est l’un des fondements d’un mouvement « contestataire » appelé « Dongbei Renaissance », renouant avec les valeurs traditionnelles du Nord-Est du pays.

Il est utile de connaître la genèse du film pour bien comprendre ce qui fonctionne (un peu, et dans la première partie avant tout) et ce qui dysfonctionne (cruellement, dans la seconde partie) dans Des feux dans la plaine. Car Ji Zhang y chante son amour des terres inhospitalières du Nord-Est, dévastées qu’elles ont été par la politique industrielle de Pékin, et il symbolise cet amour par celui, impossible, tragique, entre Li Fei (Zhōu Dōng-Yǔ, aussi irritante dans son jeu que son personnage, ce qui doit être voulu) et Shu (Liú Hào-Rán, charismatique en diable, qu’on aimerait revoir vite !). Il garde le McGuffin de la nouvelle, l’assassinat de chauffeurs de taxi, ce qui lui permet de vêtir son drame romantique et politique des atours du thriller.

Dans la première partie du film, qui se passe en 1997, Ji Zhang, qui n’est clairement pas (encore) un réalisateur, décide de copier la forme – le type d’image, de narration, de jeu d’acteurs – de ses aînés de la sixième génération : et cela fonctionne, plus ou moins, si l’on est pas trop regardant. Un peu de recul permet néanmoins d’identifier ce qui cloche dans cette « imitation » assez scolaire : là où les grands représentants de ce courant réussissaient à conjuguer réalisme brut et narration « souterraine », Des Feux dans la Plaine en emprunte les motifs sans en maîtriser ni la profondeur ni la tension dramatique ; alors que dans les grands films des années 90, les plans longs et les silences revêtaient une charge symbolique forte, et révélaient l’érosion d’un monde en voie de disparition, le rythme lent semble ici plus subi – comme une forme de maniérisme – que réfléchi, imposé par le récit ; quand les auteurs de la sixième génération excellaient à représenter les conséquences intimes du chaos social chinois (les familles brisées, les générations entières sacrifiées, la jeunesse chinoise en errance…), Des feux dans la plaine tente un geste similaire avec la trajectoire de Shu, mais échoue à créer l’empathie nécessaire à une véritable tragédie, le personnage restant trop abstrait, sans substance.

Mais le plus grave reste à venir. Après une ellipse de 8 ans, le récit reprend en 2005, et le film change totalement de ton, pour devenir un pur thriller policier, avec enquête, meurtres, bagarres, conflits, accidents, on en passe et des meilleures, le tout condensé, compacté même dans une durée trop courte. Sur un scénario d’une maladresse insigne, Ji Zhang ne comprend pas comment styliser la violence sans qu’elle devienne gratuite. Il cherche vainement le bon rythme, le bon style, la bonne distance, et ne génère que de la confusion. Et du ridicule, ce qui est fatal au film. La tentative de la dernière scène, celle de l’affiche, celle du titre, celle qui devrait ancrer la romance de nos Roméo et Juliette chinois dans l’imaginaire cinéphile, survient trop tard, et ne peut rattraper la catastrophe complète qui a précédé.

Si j’ai quand même envie de saluer l’audace de Ji Zhang, dans l’intention de son film, le résultat me laisse un goût très amer dans la bouche — comme n’importe quelle promesse artistique ambitieuse non tenue.

![]()

Eric Debarnot