De canicule en canicule, la planète commence à sérieusement tirer la langue à force d’absorber nos pollutions en augmentation exponentielle. Ainsi, ce docu-fiction original montre comment la décroissance pourrait RÉ-ENCHANTER notre monde.

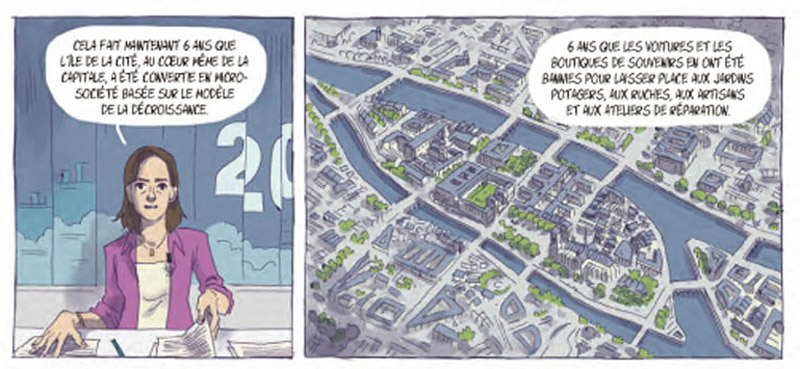

Paris, dans un futur proche. L’île de la Cité, à l’initiative du gouvernement, a été choisie pour servir de laboratoire de la décroissance. Le site est désormais coupé du monde, les voitures ont été bannies et Internet fortement restreint. Les médias ne pourront plus s’y rendre, seul Carl Mermot, auteur de bande dessinée, sera autorisé à produire un reportage sur le mode de vie de ses habitants. Comme ce projet très inclusif prévoit d’inclure toutes les classes sociales, Mila Weber, issue d’un milieu ouvrier et soumise à une peine de prison, est sollicitée pour rejoindre la communauté de l’île. L’expérience sera-t-elle pour elle la voie de la rédemption ?

Le véritable défi de cet ouvrage, qui aborde le thème de la décroissance, autre défi sociétal voire utopie irréalisable avec nos yeux de 2025, consistait à produire un documentaire pédagogique allié à une fiction crédible, se situant dans un avenir proche et avec des personnages consistants.

Le véritable défi de cet ouvrage, qui aborde le thème de la décroissance, autre défi sociétal voire utopie irréalisable avec nos yeux de 2025, consistait à produire un documentaire pédagogique allié à une fiction crédible, se situant dans un avenir proche et avec des personnages consistants.

Mathieu Burniat n’a donc pas ménagé sa peine, et qui plus est, il lui fallait éviter de tomber dans la facilité en recourant par exemple au registre post-apocalyptique. Alors bien sûr, l’idée, si originale soit-elle, d’avoir choisie l’île de la Cité, en plein cœur de Paris, pour évoquer l’expérience grandeur nature d’une société décroissante, n’en est pas moins saugrenue. Mais il faut voir cela comme un parti pris, non dépourvu d’humour au demeurant, que le lecteur se doit d’accepter afin d’entrer pleinement dans la narration.

Bien sûr, il sera très facile d’en critiquer le pitch (on ne sait d’ailleurs pas vraiment si on a demandé l’avis des habitants de la micro-île pour participer à l’expérience, ni celui de ceux qui occupaient l’île avant sa mise en place et comment on les a relogés). Bref, il faudra accepter cette dinguerie idyllique en faisant un petit effort d’imagination. Certes, on peut déjà deviner les sourires moqueurs en voyant ce quartier typiquement parisien garnis de jardins potagers, à deux pas de Notre-Dame, désormais utilisée pour les assemblées générales de la communauté, ou en découvrant le Tribunal de commerce transformé en atelier de réparation et de recyclage d’objets divers.

Mathieu Burniat s’est efforcé d’anticiper les moqueries prévisibles en prenant le contre-pied. Tout d’abord, celui qui est vraisemblablement son double dans le récit, est confronté à l’angoisse de la page blanche et n’a pas été fichu de produire quelque chose de valable en l’espace de six ans, alors que l’échéance du projet approche… parce que oui, le sujet n’est pas forcément enthousiasmant pour tout le monde et qu’il ne faut pas ennuyer les gens ! De plus, pour que l’expérience soit concluante, toutes les sensibilités politiques doivent cohabiter, y compris ces « Cornucopiens » qui s’accrochent au mythe de la croissance éternelle ! Ceux-ci fournissent à Burniat l’occasion d’exposer les arguments des uns et des autres, ne se limitant pas au simple exercice pédagogique à sens unique, et en cela, l’ouvrage est plutôt pertinent. De plus, il sait faire preuve d’une certaine (auto-)dérision en exposant les petites contradictions de ceux qui prêchent la bonne parole, Carl Mermot compris, victime d’une rechute coca-colaesque.

L’ouvrage, tout en déconstruisant le mirage de la « corne d’abondance » chère au capitalisme toujours en vigueur et plus agressif que jamais, fournit un argumentaire plausible et propose des pistes à ceux qui envisagent de tourner le dos à leurs habitudes consuméristes pour adopter un mode de vie décroissant.

Le dessin à l’aquarelle de Dominique Mermoux, proche de l’esquisse et sans effets de manche, colle plutôt bien au propos. La mise en page est dynamique, à l’image de la narration portant la patte de Burniat, lequel nous a habitués à des ouvrages très énergiques.

Et soudain le futur, en évitant l’écueil du pensum écolo assommant, livre un plaidoyer pour un monde viable pour les générations futures, en évitant culpabilité et anxiété. Sur un mode non dénué d’humour, il fournit les arguments pour permettre à chacun de se responsabiliser, pour faire en sorte que la décroissance infuse les consciences — et pas seulement celles de « bobos parisiens déconnectés » —, soit acceptée par l’ensemble des citoyens. Pour cela, les auteurs ont tenté de montrer, sans pour autant idéaliser le concept à outrance — lequel n’est pas forcément exempt de failles, mais pour le savoir, il faudrait peut-être essayer, alors qu’en revanche on connaît les dégâts terribles engendrés par le capitalisme —, qu’elle pouvait être conduite de manière positive et sereine, que nous avions certainement beaucoup plus à y gagner : une décroissance choisie est largement préférable à une récession subie. Telle était la mission communicationnelle de leur confrère imaginaire, Carl, dont la « mission était de réenchanter le futur ».

Bien sûr, ceux qui sont totalement accros au consumérisme (par exemple, en changeant de smartphone tous les trois mois) risquent de souffrir en lisant cette bande dessinée, mais ils seront peut-être un peu mieux préparés à l’« effondrement » d’un système (avec toutes les nuances que comporte cette expression), désormais devenu inéluctable.

Précisons enfin que pour produire cet ouvrage, les auteurs se sont appuyés sur l’expertise de chercheurs en physique (c’est dire si l’argumentaire développé est crédible) travaillant dans l’ingénierie en sciences environnementales, Emmanuelle Rio, François Graner, Roland Lehoucq et Aurélien Ficot.

Laurent Proudhon

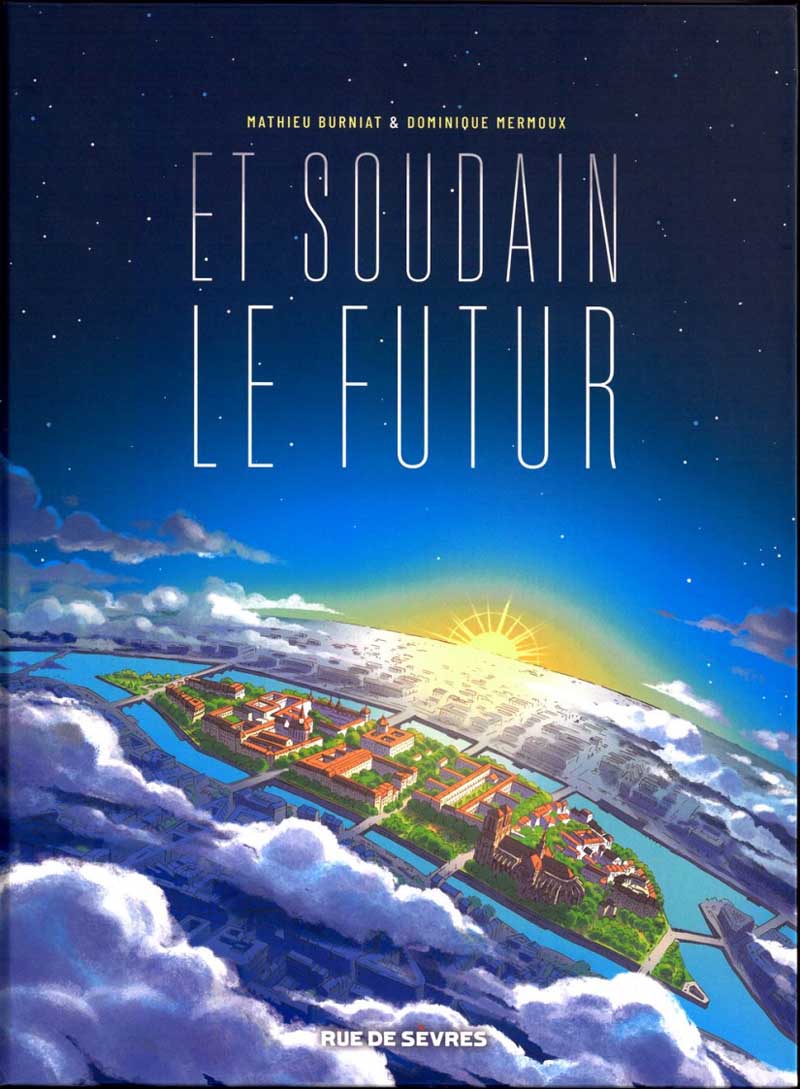

Et soudain le futur

Scénario : Mathieu Burniat

Dessin : Dominique Mermoux

Editeur : Rue de Sèvres

152 pages – 22 €

Parution : 14 mai 2025

Et soudain le futur — Extrait :