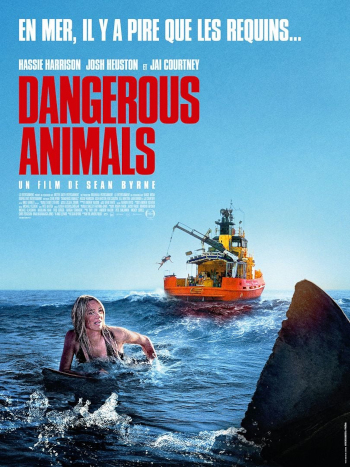

Bien reçu à la Quinzaine au Festival de Cannes 2025, Dangerous Animals prouve qu’avec un minimum d’audace et un solide sens du rythme, il est encore possible de réinventer les codes ridiculement éculés du film de requin. En y injectant un serial killer sadique et une héroïne réellement moderne, Sean Byrne nous offre un film de genre réjouissant.

On soliloque souvent ici sur les difficultés du film de genre français, au point d’oublier l’essentiel : même s’il est plus reconnu et plus populaire ailleurs – notamment aux États-Unis –, le cinéma de genre (la bonne vieille série B, si l’on veut) ne brille plus vraiment en 2025. Prenons par exemple le sous-sous-sous-genre du « film de requin », initié par Spielberg – rappelons-le – avec son brillant Jaws (Les Dents de la mer). Il n’en finit pas d’agoniser, victime de clones à bas budget et de scénarios soit sans imagination, soit complètement déjantés. Et pourtant, il suffit parfois d’une bonne idée – et aussi, bien entendu, d’un vrai talent de mise en scène, et d’un amour sincère du cinéma – pour que tout change.

C’est exactement ce que fait Sean Byrne – un réalisateur rare, n’ayant signé que trois longs-métrages en vingt ans – avec Dangerous Animals, un petit film maîtrisé qui fusionne shark movie et slasher psychopathe, en y ajoutant un ancrage géographique et culturel fort (on voit rarement le cinéma mettre ainsi en valeur les paysages de la Gold Coast, au sud de Brisbane), un point de vue social et un discours féministe (plutôt subtil), bien ancré dans l’époque.

C’est exactement ce que fait Sean Byrne – un réalisateur rare, n’ayant signé que trois longs-métrages en vingt ans – avec Dangerous Animals, un petit film maîtrisé qui fusionne shark movie et slasher psychopathe, en y ajoutant un ancrage géographique et culturel fort (on voit rarement le cinéma mettre ainsi en valeur les paysages de la Gold Coast, au sud de Brisbane), un point de vue social et un discours féministe (plutôt subtil), bien ancré dans l’époque.

Tout commence comme dans un classique du genre : un jeune couple part en balade touristique sur des eaux paradisiaques, tandis que sous la surface rôdent des mâchoires peuplées de dents acérées. Mais ici, le requin n’est qu’un élément – certes impressionnant – du décor : le véritable monstre est humain. Un tueur dérangé, amateur de vidéos gores maison, prend plaisir à livrer ses proies à l’appétit du squale, et à immortaliser leurs morts atroces. L’idée est bien tordue, mais Byrne ne cherche pas à l’étirer au-delà du strict nécessaire : comme toute bonne tragédie, Dangerous Animals respecte largement la règle des trois unités – un lieu (le bateau du tortionnaire), un temps (deux jours, plus ou moins), une action (l’affrontement entre le bourreau et sa victime, à la résilience impressionnante). Pas de twists rocambolesques, pas de révélations inutiles, pas de flashbacks explicatifs, ni de dissertation pseudo-psychologique sur ce qui a nourri la personnalité des deux protagonistes. Juste la tension d’un huis clos aquatique. Et des personnages malmenés sans gratuité, mais avec une énergie communicative, soutenue par l’utilisation pertinente de classiques du rock. Et même, au cœur de cette sauvagerie, quelques éclats d’humour noir au détour d’un dialogue ou d’une scène d’action absurde.

Hassie Harrison (encore peu vue au cinéma) crève littéralement l’écran dans le rôle d’une anti-final girl coriace. Marginale – SDF volontaire –, vomissant le « système » et les rites sociaux, elle refuse les codes de la victime passive et survit en se servant de tout ce qui lui tombe sous la main : soutien-gorge, seau, poêle à frire deviennent autant d’armes improvisées contre l’ogre misogyne campé par Jai Courtney (jusque-là cantonné à des seconds rôles oubliables). Mélange réussi entre Quint des Dents de la mer et influenceur masculiniste disjoncté, son personnage de beauf illuminé – dont les monologues pseudo-philosophiques sont systématiquement renvoyés dans les cordes avec un timing comique parfait – est l’une des grandes réussites du film.

Comme toute bonne série B, Dangerous Animals touche juste aussi par ce qu’il dit de notre époque : celle où la violence est consommée comme un divertissement, où les bourreaux se rêvent artistes, et où les héroïnes ne sont plus là pour décorer le cadre ou pousser des cris perçants. Les métaphores ne sont pas toujours légères, certes, mais elles font mouche. Et au fond, quoi de plus ironique que de voir la nature – ces fameux « animaux dangereux » – offrir le salut à celles qui savent écouter, regarder, et se faire oublier ?

Si certains détracteurs prétendront que Sean Byrne ne réinvente pas la roue, il la fait au moins tourner à toute vitesse, comme un manège emballé, même – pour notre plus grand plaisir. Ooby dooby !

![]()

Eric Debarnot