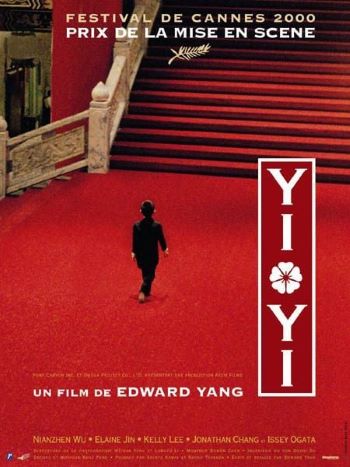

La ressortie de Yi Yi, un peu plus d’un quart de siècle après son atterrissage remarqué sur la Croisette, permet de revenir sur un film immédiatement considéré comme un des plus importants des années 2000.

Je n’ai pas oublié le moment de ma découverte de Yi Yi. Au Mk2 quai de Seine, quelques jours après qu’il ait été montré et primé à Cannes. Un film s’imposant immédiatement comme un chef d’œuvre. Un film que je n’ai pas revu en entier pendant très longtemps, pour des raisons à la fois proches et différentes de certains Pialat. Avec le Français comme avec Yi Yi, beaucoup de scènes, de plans imprimaient immédiatement et de façon indélébile ma mémoire. Mais « l’impression indélébile » se faisait par la violence, le malaise, l’indécision face à ce que je voyais chez le « Râleur national », là où avec le Taïwanais elle se faisait par l’attachement émotionnel à chacun des personnages, même lorsque ces derniers étaient en conflit. L’égalité de traitement de chaque personnage, souhait de beaucoup de cinéastes réalisé par peu d’entre eux.

Yi Yi me faisait découvrir que le Nouvelle Vague taïwanaise des années 1980 ne se limitait pas à Hou Hsiao-hsien et à son cinéma nostalgique en partie amendé pour s’adapter à des sujets contemporains. Il y avait à côté de cela un cinéaste plus centré sur le Taïwan urbain, un peu moins en phase avec le profil auteur asiatique de festival. Un cinéaste qui avait proposé un Mahjong satirisant entre autres les Occidentaux voyant en Taïwan un nouvel El Dorado à l’approche de la rétrocession de Hong Kong, avec une bifurcation vers des scènes à la Reservoir Dogs… et avec Virginie Ledoyen.

Yi Yi me faisait découvrir que le Nouvelle Vague taïwanaise des années 1980 ne se limitait pas à Hou Hsiao-hsien et à son cinéma nostalgique en partie amendé pour s’adapter à des sujets contemporains. Il y avait à côté de cela un cinéaste plus centré sur le Taïwan urbain, un peu moins en phase avec le profil auteur asiatique de festival. Un cinéaste qui avait proposé un Mahjong satirisant entre autres les Occidentaux voyant en Taïwan un nouvel El Dorado à l’approche de la rétrocession de Hong Kong, avec une bifurcation vers des scènes à la Reservoir Dogs… et avec Virginie Ledoyen.

Un cinéaste qui avait offert avec A Brighter Summer Day, film de près de quatre heures au titre piqué à un texte d’un morceau d’Elvis Presley (Are You Lonesome Tonight ?), un récit inspiré d’un faits divers s’étant déroulé dans le collège où étudiait Edward Yang. Un récit évoquant en filigrane la difficulté des Chinois du continent à s’intégrer à Taïwan et l’équivalent local d’époque de la « chasse aux sorcières » de McCarthy. Un cinéaste qui avait eu comme chef-opérateur sur son premier film un Christopher Doyle pas encore rendu célèbre par sa collaboration avec Wong Kar-wai.

Yi Yi est pitchable sans être trop défloré. On dira qu’il est question d’un homme en « mid life crisis » qui recroise un amour de jeunesse, d’une grand-mère tombant dans le coma le jour d’un mariage, d’un gamin cousin asiatique du Doinel des 400 Coups. C’est un film qui commence en donnant le sentiment qu’il est insubmersible : faire fonctionner en ouverture un choix aussi cliché et usé qu’une version instrumentale de L’Hymne à la joie de Beethoven, c’est donner d’emblée le sentiment de marcher sur l’eau. Vient ensuite une œuvre qui fera l’unanimité dans la critique hexagonale, non en rassemblant par un plus petit dénominateur commun mais en jouant avec succès sur plusieurs tableaux.

Avec Yi Yi, l’amateur/amatrice de classicisme japonais à la Ozu et de shomingeki (genre cinématographique nippon consacré à la « vie des gens ordinaires », incarné par Ozu et Naruse… puis par un Kore-eda adorateur déclaré du film de Yang) trouvera son compte. Et ce bien avant qu’un personnage parte au Japon revisiter son passé, bien avant sa fin ozuienne. Comme déjà dit plus haut, l’adorateur/l’adoratrice de Truffaut trouvera aussi son compte. Le/la cinéphile ne jurant que par un travail sur la durée et le montage hérité de la modernité cinématographique européenne des années 1960 de même.

Yi Yi est un film choral. Mais contrairement à ceux d’Altman, la virtuosité d’exécution formelle, de changement de point de vue n’y est que rarement visible. Le brio invisible n’est pas la seule forme de grandeur au cinéma… mais il permet ici de se sentir proche émotionnellement, humainement des personnages. Il sert ces moments où il ne se passe apparemment rien en terme d’action… mais où se passent beaucoup de choses d’un point de vue du ressenti, de l’évolution des personnages.

Le film fonctionne beaucoup sur des répétitions/variations de situations: dialogues en voiture, réunions de bureau, moments où les personnages se révèlent en parlant à la grand-mère dans le coma, moments en salle de classe… Il coupe net une situation lorsque le nécessaire à raconter a été raconté. Il fonctionne aussi à l’interaction entre ses scènes. Un personnage parle à la grand-mère dans le coma, une femme enceinte reçoit une échographie quelques minutes après. Une fois un exposé fait lors d’une réunion de cadres, des volets sont écartés, des pigeons s’envolent. Et peu de temps après un cadre en a laissé rentrer un dans le bureau, s’amuse avec le pigeon sur son épaule, signe probable de son peu d’implication professionnelle. Un peu plus tôt, la caméra avait justement choisi le regard de collaborateurs au regard pas concerné tandis que le patron qui parlait était laissé hors champ.

Plus loin, une femme souffre de parler à une grand-mère dans le coma avant que le film ne bifurque vers un couple se disputant dans un appartement proche filmé à distance. Entre parenthèses, la distance n’a rien de nostalgique comme chez son collègue Hou, elle intègre, fond les personnages dans le décor urbain. On verra aussi comment discuter musique avec un partenaire d’affaires après dîner, le regarder montrer au bar ses talents de pianiste finit par aboutir à laisser un message à une ex.

Yi Yi, c’est de multiples micro-récits, des petits détails qui racontent plus qu’un gros twist (même si la dernière partie a un moment ressemblant à cela). On n’est pas loin du désir d’Akerman de montrer par la caméra l’importance de l’anodin… mais matérialisé de façon moins cérébrale, plus pragmatique que chez la Belge. Au bout d’environ un tiers de sa durée, le film a posé la majorité ses enjeux, toutes les bases de son dispositif. Il ne lui reste plus qu’à laisser les personnages se déployer, évoluer devant nous.

J’ai beau tenir 2001 et Barry Lyndon comme des films parfaits, Yi Yi démontre qu’il n’y a pas besoin de conquête de l’espace ou de récit d’un arriviste embrassant toute une époque pour faire un film contenant le monde entier. Avant de décéder à l’âge de 59 ans, Yang avait en projet un film avec un garçon voyageant avec seulement un téléphone mobile et une carte de crédit en poche, un film tourné à Seattle, un film sur la Deuxième Guerre mondiale se déroulant à Taïwan et un film d’animation avec Jackie Chan.

Mort trop jeune, il aura achevé sa carrière avec son meilleur film. Celui dans lequel il donne au détour d’un dialogue sa définition de la puissance du 7ème Art :

« – La vie est un mélange de choses joyeuses et tristes. C’est pour cela que nous aimons les films, ils ressemblent à la vie.

– Alors à quoi servent les films ? Reste chez toi et vis ta vie !

– Mon oncle dit que nous vivons trois fois plus longtemps depuis l’invention du cinéma.

– Comment est-ce possible ?

– Cela signifie que les films nous donnent deux fois ce que la vie quotidienne nous donne. »

![]()

Ordell Robbie.