Au fil de l’enquête menée par Toño Azpilcueta, un spécialiste de la musique populaire péruvienne, sur Lalo Molfino, un guitariste de génie, Mario Vargas Llosa défend l’idée que la musique pourrait être un facteur d’unité nationale dans un pays profondément divisé.

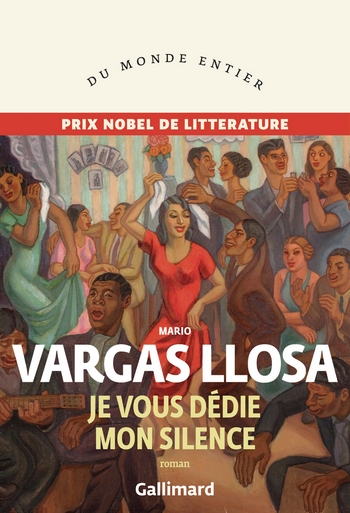

Je vous dédie mon silence : un roman dont le titre a des accents prémonitoires puisqu’il est le dernier du grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, décédé en avril 2025. Reprenant les ultimes paroles adressées par Lalo Molfino, un jeune prodige de la guitare à la femme dont il est sans doute amoureux, il met curieusement le silence au centre de ce livre consacré à la musique, lui donnant ainsi, d’emblée, un caractère crépusculaire.

On connaissait le goût de Vargas Llosa pour la musique et le folklore péruviens. On découvre ici une oeuvre dans laquelle son savoir de musicologue se mêle à une réflexion historique, politique et sociale. Je vous dédie mon silence suit la démarche obstinée de Toño Azpilcueta, un autodidacte spécialiste de la musique indigène et en particulier de la valse péruvienne, parti sur les traces de Lalo Molfino, ce génie méconnu de la guitare découvert un soir lors d’un concert dans un quartier populaire de Lima. Bouleversé par son talent, il sera quelques semaines plus tard, effondré en apprenant sa mort subite. Grâce au soutien financier de l’un de ses amis, Toño entreprendra alors d’écrire le livre qu’il porte en lui depuis longtemps. Ce sera un traité sur la musique de rue, dont les extraits alterneront, au fil des chapitres, avec le récit des recherches qu’il mène auprès des uns et des autres pour comprendre la personnalité de ce mystérieux et peu sympathique Lalo Molfino.

On connaissait le goût de Vargas Llosa pour la musique et le folklore péruviens. On découvre ici une oeuvre dans laquelle son savoir de musicologue se mêle à une réflexion historique, politique et sociale. Je vous dédie mon silence suit la démarche obstinée de Toño Azpilcueta, un autodidacte spécialiste de la musique indigène et en particulier de la valse péruvienne, parti sur les traces de Lalo Molfino, ce génie méconnu de la guitare découvert un soir lors d’un concert dans un quartier populaire de Lima. Bouleversé par son talent, il sera quelques semaines plus tard, effondré en apprenant sa mort subite. Grâce au soutien financier de l’un de ses amis, Toño entreprendra alors d’écrire le livre qu’il porte en lui depuis longtemps. Ce sera un traité sur la musique de rue, dont les extraits alterneront, au fil des chapitres, avec le récit des recherches qu’il mène auprès des uns et des autres pour comprendre la personnalité de ce mystérieux et peu sympathique Lalo Molfino.

De cette enquête, Vargas Llosa fait une quête, un voyage initiatique au cours duquel Toño Azpilcueta, à partir de traditions musicales méconnues et méprisées par bien des intellectuels, se lance à la recherche à la fois de sa propre identité – quel traumatisme se cache derrière l’angoisse qui le taraude et que traduisent des visions récurrentes de rats, phobie handicapante qui lui cause d’irrépressibles démangeaisons ? – et de celle de son pays natal. Les rats, c’est aussi ce qui le lie secrètement à Lalo Molfino, abandonné, bébé, dans une décharge publique infestée par les rongeurs. À travers le guitariste surdoué et la « canción criolla », c’est l’âme du Pérou qu’il tente de percer à jour. Ce qu’il veut montrer, c’est le pouvoir fédérateur de la musique. Dans un pays déchiré par la guerre civile, enflammé par la rébellion du Sentier Lumineux, partagé entre les Hispaniques, les Noirs, les Métis, les Indiens… seule la musique peut rassembler. La musique et aussi le silence qui la fait exister, qui la précède et la prolonge.

Le roman témoigne de l’incontestable talent de conteur de Vargas Llosa, dont la verve fait ici vivre un Pérou grouillant de personnages plus pittoresques les uns que les autres. Il nous fait partager la passion, les espoirs, les désillusions de cet homme singulier qu’est Toño, non seulement dans sa quête obsessionnelle de Lalo Molfino mais aussi dans ses rapports avec ses amis, sa femme, l’Université, et avec Cecilia, son fantasme de toujours, celle précisément à qui Molfino a dédié son silence… À travers lui, Vargas Llosa nous soumet son regard sur l’histoire troublée de son pays, tout en nous instruisant sur les musiques et les danses péruviennes et le monde qui les entoure, en insistant sur leur rayonnement – qui sait que « La Foule » d’Edith Piaf est la reprise d’une valse péruvienne des années trente ? Pourtant, on finit par se lasser de l’insistance avec laquelle l’auteur reformule sans cesse sa thèse – la musique en tant que facteur d’unité nationale – de l’alternance systématique entre les chapitres narratifs et les chapitres didactiques dont le contenu reste par ailleurs bien abscons pour les non-spécialistes.

S’il met son livre au service d’une idée audacieuse et séduisante, Vargas Llosa ne parvient pas à en maintenir l’intérêt tout au long de ses presque trois cents pages. Pour qui, comme moi, est peu familier de la valse péruvienne, les développements encyclopédiques qu’il lui consacre deviennent vite rébarbatifs. Sans doute faudrait-il, idéalement, accompagner notre lecture de l’écoute de ces musiques. Bref, j’ai été déçue par cet ouvrage qui, malgré son titre, n’était pas voué à être le dernier… Mais jamais, hélas, nous ne lirons cet essai sur Sartre, son « maître à penser », que Vargas Llosa nous disait s’apprêter à écrire.

![]()

Anne Randon