Avec Une Bataille après l’autre, Paul Thomas Anderson éclaire les luttes idéologiques actuelles d’une Amérique plus que jamais fracturée en se demandant ce que la contre-culture des années 1970 peut apporter à certains combats politiques du présent.

Dans Une Bataille après l’autre, Paul Thomes Anderson transpose une partie de la trame de Vineland dans l’époque contemporaine là où le roman de Pynchon se situait au moment de la réélection de Ronald Reagan. Roman et film ont cependant un horizon commun : l’héritage de la contre-culture de la fin des années 1960 et du début des années 1970, aspects violents compris. Et c’est en passant par les restes de ce moment historique que le cinéaste va finir par raconter quelque chose de l’Amérique actuelle.

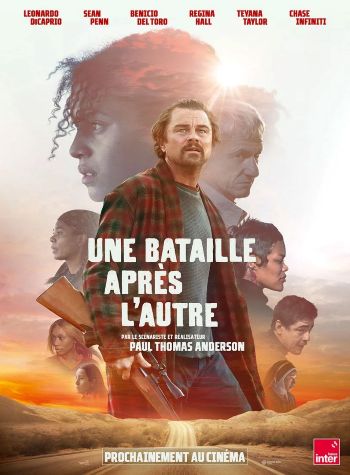

Activiste spécialisé dans les explosifs, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) vit une relation passionnée avec la révolutionnaire afro-américaine Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Lorsque celle-ci est emprisonnée et balance les membres de son groupe armé avant de disparaître dans la nature, Bob s’enfuit avec sa fille Willa Ferguson-Beverly Hills (Chase Infiniti) et se range. Seize ans plus tard, Willa a disparu. Bob, découvre alors que son ennemi juré, Steven Lockjaw (Sean Penn), puissant militaire d’extrême droite, a retrouvé sa trace. Pensant que Lockjaw fait enlever sa fille, il part à la recherche de Willa.

Activiste spécialisé dans les explosifs, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) vit une relation passionnée avec la révolutionnaire afro-américaine Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Lorsque celle-ci est emprisonnée et balance les membres de son groupe armé avant de disparaître dans la nature, Bob s’enfuit avec sa fille Willa Ferguson-Beverly Hills (Chase Infiniti) et se range. Seize ans plus tard, Willa a disparu. Bob, découvre alors que son ennemi juré, Steven Lockjaw (Sean Penn), puissant militaire d’extrême droite, a retrouvé sa trace. Pensant que Lockjaw fait enlever sa fille, il part à la recherche de Willa.

Le début du film est marqué par l’idée très seventies du lien entre pulsion sexuelle et énergie révolutionnaire. Excitation du couple de révolutionnaires Bob/Perfidia, Perfidia forçant Lockjaw à se mettre en érection lors d’une prise d’otage dans le camp de migrants, attraction sexuelle de l’extrémiste de droite Lockjaw pour Perfidia, relation sexuelle entre ces deux ennemis.

Ironiquement c’est l’énergie intacte de Lockjaw qui remettra le récit en mouvement là où un Bob en mode retraité des luttes est plus laborieux à la mise en route. Dans l’écart entre l’énergie de Lockjaw et le côté mollasson de départ de Ferguson, il y aurait symboliquement l’écart entre une contestation années 1970 en mode gueule de bois et la dynamique de la Révolution Conservatrice républicaine à partir des années 1980.

La course-poursuite automobile suivant le casse de début de film resuscite l’énergie de scènes qui furent souvent un passage obligé du cinéma américain des années 1970. Elle rappelle que l’énergie des courses-poursuites hollywoodiennes seventies avait quelque chose à voir avec la contre-culture. C’est aussi par un final motorisé que la question de la transmission de la rébellion seventies, centrale dans le film, se concrétisera.

Le cœur d’un film comportant une forte part de farce se situe dans la question de savoir ce que les luttes des années 1960-1970 peuvent transmettre aux luttes progressistes contemporaines (incarnées par le jargon wokiste des amis de Willa, jargon non maîtrisé par Bob). L’habileté de Paul Thomas Anderson est d’avoir laissé à la périphérie du récit les combats du versant progressiste de la jeune génération.

Le cinéaste a grandi dans une autre époque, celle du souvenir encore frais des utopies californiennes et de l’arrivée des années fric et des « valeurs morales ». Il évoque le jeune militantisme progressiste en biais, au lieu de risquer de le représenter sans les comprendre ou de manière caricaturale. Mais si le film va vers le souvenir des années 1970 pour mieux revenir à notre époque, c’est parce qu’au fond les bases des fractures actuelles de la société américaine se sont cristallisées entre la fin des années 1960 et le début des années 1970.

Bob est pathétique, défoncé, il a perdu l’énergie de ses jeunes années. Si la référence revendiquée par DiCaprio au Dude de The Big Lebowski se voit dans ses accoutrements crades, le jeu de l’acteur lorgne plutôt vers Jack Nicholson. Un parti pris faisant parfois forcé mais raccord de son personnage. Le retour du passé remet Bob dans l’action… mais comme père voulant sauver sa fille.

A côté de cela, Lockjaw est une figure de Bad Guy grotesque, rôle idéal pour un acteur (Sean Penn) dont le goût pour le trop en faire fut autrefois bien employé par un grand cinéaste de la farce comme De Palma. Mais une figure plus ambigüe qu’il n’y paraît : il est l’ennemi de la contre-culture lié à cette dernière par le dessous de la ceinture. Il est celui qui souhaite intégrer une confrérie extrémiste cherchant à purifier l’Amérique, une de ces organisations mille fois vues dans le cinéma hollywoodien seventies. Mais lui-même n’est pas assez « pur » pour intégrer cette organisation et c’est cette part d’impureté qui relance la traque.

Perfidia incarne de son côté une figure multifacettes : la révolutionnaire iconique représentant un modèle pour sa fille, la mère absente qui dénigre le virage papa poule de son compagnon, celle qui tue un vigile lors d’un casse, celle qui trahit l’organisation pour survivre et enfin celle qui échappe aux « hommes de sa vie ». Son ombre existe dans le récit même lorsqu’elle s’est volatilisée.

Il n’est pas question ici de regarder de façon désabusée les échecs de la contre-culture seventies mais de transmettre l’envie de livrer de nouvelles batailles (d’où le titre programmatique). Transmettre l’énergie seventies. Une transmission qui ne se fera pas de manière directe à Willa par Bob… mais dans le feu de l’action de la course-poursuite finale.

La révolution est ici aussi une farce, que soit au travers du nom grotesque de l’organisation de Bob (les French 75) ou du ridicule langage codé de l’univers révolutionnaire. Les variations de ton du film semblent s’incarner dans le personnage de Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Un personnage à la fois ridicule et dans la maîtrise des évènements. Un personnage rappelant entre parenthèses le lien entre les arts martiaux et la contre-culture seventies. De même que le souvenir de Gil Scott-Heron reviendra au détour d’une réplique.

La mise en scène permet de mesurer le chemin parcouru (en bien) depuis les mouvements de caméra ostentatoires et/ou jouant la carte du mimétisme scorsésien du début de carrière d’Anderson. Comme dans les scènes motorisées de début et de fin, deux tours de force exécutés avec le plus grand naturel. Le film brille aussi par un découpage gérant avec succès les ruptures de tons du film, un rythme d’ensemble semblant couler de source le long des trois heures. Entre parenthèses, la variété d’atmosphères trouve un écho dans l’excellent score de Jonny Greenwood.

Parce qu’il partage avec le film de Lumet l’évocation du devenir de la contestation seventies via le prisme familial, Une Bataille après l’autre évoque en partie À Bout de course (mentionné par le cinéaste en interview, d’ailleurs). Si le film porte effectivement en partie l’ombre d’œuvres sur les lendemains de contestation qui déchantent, il préfère au constat de la défaite l’idée que d’autres livreront des batailles au présent pour une issue peut-être différente.

![]()

Ordell Robbie