Clair-obscur à tous les étages : peinture, couple, institutions, pays. Dans Rembrandt, la mise en scène et l’interprétation brillent, mais les idées fortes se perdent dans un scénario qui se dérobe, et le cri d’alarme politique perd en portée.

Après Renoir comme titre d’un film sur le processus de deuil chez une adolescente, voici Rembrandt en porte-étendard d’une prise de conscience chez une quarantenaire, ingénieure travaillant dans le nucléaire : les grands peintres sont à la mode. Bon, dans le nouveau film de Pierre Schoeller, l’œuvre de Rembrandt est quand même plus centrale au récit que celle de Renoir dans le film d’Hayakawa : car l’idée audacieuse de Schoeller – co-scénariste de son film – est que ce soit le « Syndrome de Stendhal » qui cause une sorte d’électrochoc dans la vie de Claire Lescure, heureuse en amour comme dans sa vie professionnelle que l’on devine passionnante.

Frappée de « sidération » devant certains tableaux d’un peintre (Rembrandt, donc) qu’elle n’appréciait pas jusque là, Claire devient littéralement « une autre femme », et remet tout en question dans son existence : son couple, sa relation avec sa fille, mais surtout la pérennité de la vision française du nucléaire alors que le changement climatique accentue les risques de phénomènes dévastateurs, que l’on considère encore comme trop exceptionnels pour être pris en compte dans les équations. Voici donc un récit – en forme de thriller mental et moral – où l’Art agit comme un révélateur chimique sur les mensonges qui permettent à Claire de vivre sa vie, professionnelle comme personnelle. Mais également – et Rembrandt peut alors être considéré comme un film très engagé, sur notre déni collectif, vis à vis des risques du nucléaire comme de l’impact des bouleversements climatiques. Qui plus est, le cinéma français, si souvent conformiste, se trouve ici sur un terrain qui lui est inhabituel, celui du fantastique poétique et de l’ambiguïté.

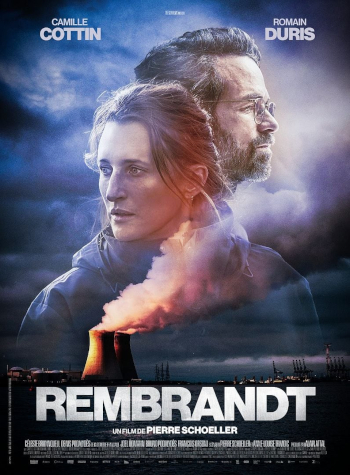

Il y a deux grandes qualités dans Rembrandt. D’abord, le jeu de Camille Cottin, que l’on ne pensait pas forcément capable d’incarner aussi profondément et légèrement à la fois le « flou » du basculement d’une femme vers « autre chose » : elle incarne cette fièvre incompréhensible avec une finesse remarquable, sans jamais la simplifier par des éclats qui pourraient nous éclairer sur son état (mental, de conscience). Son jeu avance par une série de vibrations souterraines, avec cette inquiétude qui gagne son regard puis sa voix, avec la représentation de la disparition progressive de son assurance de technicienne maîtrisant son sujet. Face à elle, Romain Duris joue le contre-chant, plus terrien, plus « on continue » : pour lui, l’essentiel est de « tenir ». Le couple devient chambre d’écho du chaos et de l’angoisse du monde : que faire de tant d’amour quand on ne peut plus partager son ressenti et ses convictions ? Comment les loyautés concurrentes – à l’autre, à l’entreprise, au pays – peuvent-elles cohabiter ?

Mais on aimera aussi le programme esthétique, voire « sensoriel » du film : la peinture non seulement comme preuve, comme illustration de la menace sous le vernis des croyances et des illusions, mais aussi comme gouffre, où la conscience va s’engloutir, pour mieux s’éveiller. Et les clairs obscurs pâteux et sinistres de Rembrandt illustrent parfaitement l’invasion progressive de l’ombre dans un monde qui a besoin (?) de lumière : celle de l’électricité produite par les centrales nucléaires. Faute d’attaquer les monstres que sont ces monuments modernes à la déraison humaine, on ne peut sans doute qu’attaquer à la pioche un simple compteur électrique, mais… c’est déjà ça…

Le problème – grave – du film est que, si son programme est passionnant (on osera dire que le sujet de Rembrandt est l’un des plus forts, le plus impressionnants vus sur un écran cette année, Schoeller prend le parti de l’opacité. Non pas l’ambiguïté bienvenue du dispositif scénaristique, et d’ailleurs, quand le film passe à des présentations en PowerPoint ou à l’utilisation de vidéos éducatives générées par AI, on décroche… Mais une opacité gratuite, une manière d’empiler les signes, les ellipses, les symboles, et – pire – les demi-phrases toujours interrompues avant de faire sens, qui dilue le signal politique, et surtout qui fait perdre patience au spectateur. Il y a certes de la valeur dans le refus de la simplification, dans l’ambition de Schoeller qui veut laisser au spectateur l’espace et le temps de faire son propre travail. Mais, à la longue, et surtout dans la dernière partie du film, cela s’avère terriblement irritant. Presque un aveu – inattendu – de la part de Schoeller, qui semble ne plus savoir quoi dire.

Pourtant, ce serait une erreur de balayer Rembrandt parce qu’il n’active pas, au nom d’une « poétique du flou », les mécanismes cinématographiques qui, non seulement nous donneraient un peu de plaisir, mais qui le rendraient plus fort, plus beau encore peut-être. La peinture allume le feu, le film révèle l’ombre et le trouble, mais au final le spectateur se perd. C’est dommage, mais ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas aller voir Rembrandt.

![]()

Eric Debarnot