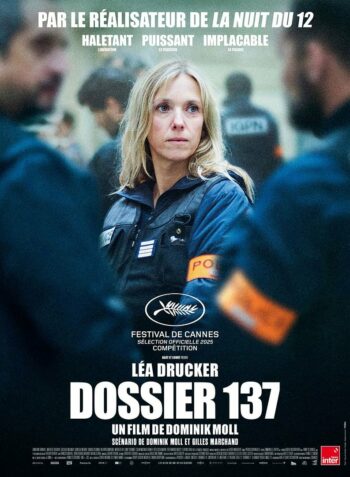

Au fil d’une enquête menée sur une bavure policière à l’encontre d’un Gilet Jaune, Dominik Moll suit le travail d’une inspectrice de l’IGPN dont la détermination semble pouvoir faire fi de tous les obstacles. Loin de tout manichéisme, une réflexion salutaire sur le fonctionnement de nos institutions.

Après La nuit du 12, Dominik Moll poursuit avec le Dossier 137 son exploration de l’institution policière. Il nous entraîne cette fois au coeur de l’IGPN, la police des polices, dans le contexte particulièrement troublé du mouvement des Gilets Jaunes, en décembre 2018. Au centre du film, une enquêtrice, Stéphanie Bertrand, chargée de traiter le dit dossier : un jeune homme de 20 ans, Guillaume Girard, a été grièvement blessé par un tir de LBD en marge d’une manifestation houleuse, dans le quartier des Champs-Elysées. À travers l’histoire reconstituée d’une bavure policière, c’est à une réflexion sur le fonctionnement de notre démocratie que nous invite Dominik Moll.

Le film a une évidente valeur documentaire puisqu’il nous introduit dans les arcanes de l’IGPN. Confrontés aux dérapages des policiers – ici un acte de violence aux conséquences dramatiques – les enquêteurs mènent un travail minutieux dans des conditions difficiles, en butte à la fois à l’hostilité de leurs collègues qui y voient une façon de discréditer leur métier et à la défiance du public qui refuse de croire en leur impartialité. Il faut dire que le contexte est ici particulièrement explosif, ravivant en nous le souvenir de ce que furent ces quelques semaines qui, il y a sept ans, parurent menacer la République. Les images sont là en abondance, photographies, vidéos, pour faire revivre tant l’effervescence joyeuse et fraternelle qui animaient les rassemblements des Gilets Jaunes que les débordements de violence qui les ont parfois accompagnés. Mais rien de manichéen chez Dominik Moll : il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants. Mais il y a, en l’occurrence, des fautifs et ce qui importe ici c’est de savoir s’ils seront confondus et châtiés. Encore faut-il les identifier… C’est ce à quoi s’attelle Stéphanie qui, avec une obstination et une rigueur admirables, cherche la vérité. Les faits, rien que les faits, tel est son credo. Enregistrer inlassablement les déclarations des uns et des autres – victimes, coupables présumés, témoins -, les confronter aux images, émettre des hypothèses et les vérifier sur le terrain. Elle ne lâche rien malgré les obstacles, malgré les reproches, malgré les répercussions de cet engagement sur sa vie privée. C’est à elle que le spectateur s’identifie, vivant à travers elle la tension et le suspense d’une enquête riche en rebondissements, prenant conscience à travers elle des difficultés et des contradictions de son métier.

Le film a une évidente valeur documentaire puisqu’il nous introduit dans les arcanes de l’IGPN. Confrontés aux dérapages des policiers – ici un acte de violence aux conséquences dramatiques – les enquêteurs mènent un travail minutieux dans des conditions difficiles, en butte à la fois à l’hostilité de leurs collègues qui y voient une façon de discréditer leur métier et à la défiance du public qui refuse de croire en leur impartialité. Il faut dire que le contexte est ici particulièrement explosif, ravivant en nous le souvenir de ce que furent ces quelques semaines qui, il y a sept ans, parurent menacer la République. Les images sont là en abondance, photographies, vidéos, pour faire revivre tant l’effervescence joyeuse et fraternelle qui animaient les rassemblements des Gilets Jaunes que les débordements de violence qui les ont parfois accompagnés. Mais rien de manichéen chez Dominik Moll : il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants. Mais il y a, en l’occurrence, des fautifs et ce qui importe ici c’est de savoir s’ils seront confondus et châtiés. Encore faut-il les identifier… C’est ce à quoi s’attelle Stéphanie qui, avec une obstination et une rigueur admirables, cherche la vérité. Les faits, rien que les faits, tel est son credo. Enregistrer inlassablement les déclarations des uns et des autres – victimes, coupables présumés, témoins -, les confronter aux images, émettre des hypothèses et les vérifier sur le terrain. Elle ne lâche rien malgré les obstacles, malgré les reproches, malgré les répercussions de cet engagement sur sa vie privée. C’est à elle que le spectateur s’identifie, vivant à travers elle la tension et le suspense d’une enquête riche en rebondissements, prenant conscience à travers elle des difficultés et des contradictions de son métier.

Mais Dossier 137 met aussi en évidence l’importance de l’humain dans la recherche de la vérité. Même si interrogatoires et procès-verbaux se succèdent, le travail de la police ne s’y limite pas et les méthodes de Stéphanie en témoignent. Ce n’est pas par hasard si le film débute vraiment au moment où le dossier cesse d’être un simple numéro pour devenir un nom, un visage, une histoire, ceux de Guillaume Girard, un jeune homme venu de Saint-Dizier pour manifester, mais aussi profiter d’une petite virée en famille à Paris. Comme des milliers d’autres ce jour-là, et loin de l’image des gilets jaunes violents, il vient faire entendre la voix des oubliés, des laissés-pour-compte, dire sa colère de façon pacifique. L’humain, c’est aussi ce qui va donner un caractère particulier à l’investissement de Stéphanie dans l’affaire Girard, ce qui la conduira à outrepasser ce qu’elle est déontologiquement en droit de faire. Peut-on pour autant parler de « biais » comme le fera plus tard sa supérieure ? La question n’est pas sans intérêt mais l’humain n’est-il une somme de biais ? Homme ou femme, d’extraction modeste ou bourgeoise, parent ou pas… Au-delà de la bavure policière, Dossier 137 a le mérite, même s’il ne nous apprend rien, de mettre en évidence les fractures de la société française, illustrées ici par les contrastes entre Paris et la « France de la périphérie », les hôtels de luxe des Champs-Elysées et les barres d’immeubles de la banlieue… C’est l’humain qui conduit Stéphanie à solliciter sans relâche Alicia, la femme de chambre du Bristol, dont elle perçoit que le silence cache une peur née de l’image qu’elle se fait de la police, du sentiment que dénoncer ses exactions ne sert à rien. C’est l’humain encore qui la pousse parfois à essayer de comprendre les policiers fautifs, elle qui connaît les difficultés de leur métier, qui sait qu’ils sont soumis aux ordres de leur hiérarchie, et que certains – à la BRI par exemple – ne sont pas formés au maintien de l’ordre. C’est enfin vers l’humain que nous ramène Dominik Moll dans l’ultime séquence, avec le témoignage face caméra de Guillaume, la victime restée jusque là presque invisible.

Même si l’enthousiasme quasi-général face à ce film me paraît excessif – l’intention trop visiblement pédagogique ou démonstrative de certains dialogues m’a gênée – j’ai été sensible à l’efficacité et à l’intelligence de ce Dossier 137 qui mêle avec succès le suspense de l’enquête à la réflexion qu’elle suscite chez le spectateur. J’ai aimé que ce regard posé sur l’institution soit avant tout une mise en évidence du doute, de l’incertitude. Quant à Léa Drucker, elle incarne magnifiquement, avec sobriété et nuance, cette policière intègre, énergique et profondément humaine, que rien – même pas la perspective de l’impunité qui est souvent de règle – ne saurait détourner de la recherche de la vérité.

![]()

Anne Randon