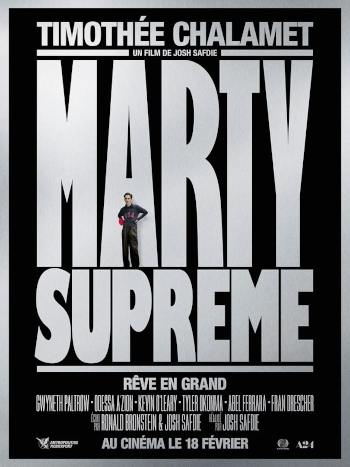

Entre frénésie narrative et culte de la réussite, Josh Safdie signe avec Marty Supreme un film aussi euphorisant qu’inquiétant et déplaisant, fasciné par son anti-héros au point d’en épouser dangereusement la logique.

Les Safdie ont toujours adoré les ordures : des toxicomanes (Mad Love in New York) aux petites frappes (Good Times) en passant par les joueurs invétérés (Uncut Gems), la galerie de leurs personnages s’attache toujours à capturer une énergie malsaine, prête à tout détruire pour ouvrir sa voie. Les deux films qui ouvrent la séparation des frères poursuivent la même direction : dans Smashing Machine, centré sur l’univers du MMA, Benny désacralise la figure de Dwayne Jonhson pour en faire un comédien oscarisable, tandis qu’avec Marty Supreme, Josh procède exactement de la même manière avec le tennis de table et Timothée Chalamet.

Le projet n’est pas sans intérêt, et tous les atouts sont mobilisés pour séduire : un comédien au charisme acéré, une photo à l’ancienne pour reconstituer les années 50, et un rythme endiablé pour retourner les têtes. L’affaire est solidement ficelée dans cette entreprise rutilante, où les dons de manipulation du protagoniste déteignent clairement sur la forme, dans un entrelacs volontiers ambigu où la frénésie du storytelling finit par rendre le monstre sympathique. Marty n’a pas de chance, mais il a de l’ambition. Le film s’ingénie donc à placer, dans une cavale continuelle, un amoncellement d’obstacles qu’il finira toujours par franchir. Le résultat est forcément jouissif, mélange de comédie presque absurde lorgnant du côté d’un Kusturica (la chute de la baignoire), d’auscultation des névroses de la famille juive new-yorkaise et d’ascension fulgurante réservée à ceux qui s’en donnent les moyens. Josh Safdie, toujours dans cette quête d’une force motrice dévastatrice, n’a jamais autant convoqué le modèle Scorsese dans sa période Affranchis / Casino, fasciné par le culot de son personnage et la manière dont son entourage le rive au sol avant qu’il ne s’en extirpe.

Le projet n’est pas sans intérêt, et tous les atouts sont mobilisés pour séduire : un comédien au charisme acéré, une photo à l’ancienne pour reconstituer les années 50, et un rythme endiablé pour retourner les têtes. L’affaire est solidement ficelée dans cette entreprise rutilante, où les dons de manipulation du protagoniste déteignent clairement sur la forme, dans un entrelacs volontiers ambigu où la frénésie du storytelling finit par rendre le monstre sympathique. Marty n’a pas de chance, mais il a de l’ambition. Le film s’ingénie donc à placer, dans une cavale continuelle, un amoncellement d’obstacles qu’il finira toujours par franchir. Le résultat est forcément jouissif, mélange de comédie presque absurde lorgnant du côté d’un Kusturica (la chute de la baignoire), d’auscultation des névroses de la famille juive new-yorkaise et d’ascension fulgurante réservée à ceux qui s’en donnent les moyens. Josh Safdie, toujours dans cette quête d’une force motrice dévastatrice, n’a jamais autant convoqué le modèle Scorsese dans sa période Affranchis / Casino, fasciné par le culot de son personnage et la manière dont son entourage le rive au sol avant qu’il ne s’en extirpe.

La confusion narrative, surtout dans la première partie, ajoute à la stratégie visant à retourner le cerveau du spectateur : les blocs narratifs semblent s’enchaîner sans réel lien, et la frénésie ambiante efface certaines conséquences ou mesures du déroulement temporel. « Seduce and destroy », en somme, dans un film qui, savamment, pose son cahier des charges, alternant échanges musclés, séduction des femmes, fusillades, courses poursuites, sommaires sous haute tension. De sport, il ne sera finalement pas beaucoup question, et c’est peut-être une bonne chose, car le sujet, qui n’intéresse pas beaucoup l’époque, ne semble pas passionner non plus le réalisateur, qui ne cherche jamais à en disséquer l’essence. Des échanges, du mouvement, de la rapidité : le sport est à l’image du film, une passation rapide dans laquelle il ne s’agit pas de comprendre un talent ou une stratégie, mais simplement de savourer la reprise ou la chute d’une balle.

Ce culte de la réussite phagocyte un film qui prend bien soin de rester en surface, parle beaucoup, court encore d’avantage, et nape le tout de musiques anachroniques des 80’s pour parfaire le nacre de sa carrosserie rutilante. La profondeur reste hors champ, dans les ellipses, parce qu’il faut remplir les vides et, comme le prône le slogan du film, « DREAM BIG ». Car ne nous y trompons pas : le récit ne propose ni contrepoint, ni ironie, et semble clairement expliquer que la fin justifie les moyens.

Cette ambivalence savamment entretenue n’est pas sans rappeler celle construite par le récent et très mauvais Gourou de Gozlan, surtout lorsqu’on compare les campagnes médiatiques des deux comédiens principaux, VRP omniprésents pour faire monter la tendance du produit qu’ils ont à vendre. Le culte égotique autour du film est finalement tout aussi détestable que celui des personnages incarnés, et la finalité la même : séduire, à tout prix, pour rester au sommet et décrocher les trophées, du box-office ou des statuettes.

![]()

Sergent Pepper