Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui l’abum Paris 1919, ce bijou très précieux de l’orfèvre John Cale.

Après l’expérience ultime du Velvet Underground, John Cale trace sa route… sur un chemin très singulier ! Quittant New York pour la côte Ouest, il se fait dénicheur de perles rares pour Warner Bros. Tandis qu’il assiste à de nombreux concerts, son bureau reçoit en pagaille des cassettes, dont celle de Hunky Dory qui lui tapa dans l’oreille… Le Gallois produit aussi Iggy and The Stooges, son amie Nico, et tant d’autres, tout en collaborant sur quelques disques, dont Bryter Layter de Nick Drake. Au passage, il se perd dans un brouillard de cocaïne, ce qui est très en vogue à Los Angeles. Et ce qui lui permet d’oublier la déliquescence de son mariage, son épouse Cindy vrillant de plus en plus dans des crises bizarres, au point de lui rappeler Lou Reed… Ses premiers albums solo voient aussi le jour, Paris 1919 étant ainsi enregistré pour le label Reprise. Domino Records venant de sortir une excellente version remastérisée par Heba Kadry, c’est l’occasion parfaite de revisiter cet opus, qui a désormais une belle gueule de classique.

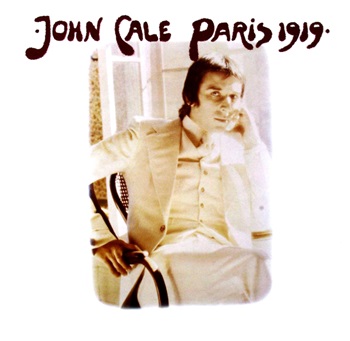

Changeant de peau et de style à chaque saison, John Cale prend la pose en costume et gilet crème, tel un élégant d’un temps révolu, capté par Mike Salisbury dans la lumière de Californie. Quant au titre, un lettrage Art Nouveau dessine davantage une atmosphère surannée, celle d’une époque évanescente. Le dandy fantomatique garde son flegme avant de vaciller sur les photos de la pochette arrière. Fragile ? A un fan qui lui disait son admiration pour Paris 1919, il répondit en riant qu’il s’agissait de son propre album de Nick Drake ! En effet, loin des distorsions du Velvet qu’il poussa vicieusement dans les cordes de son alto, John Cale la joue très classe avec des chansons raffinées et délicates, à l’instar de la chanson There Will Be No River sur POPtical Illusion, son dernier opus en date. D’ailleurs, la préciosité de certains titres évoque la touche du magicien des Beach Boys, l’orfèvre Brian Wilson qu’il admire sans conteste. Depuis Los Angeles, le Gallois déraciné chante sa nostalgie de la vieille Europe, pendant que son camarade Lou Reed s’abime dans un Berlin sépulcral. Une madeleine de Proust. L’émotion naissant de la tranquillité, selon son expression. Tout en finesse.

Changeant de peau et de style à chaque saison, John Cale prend la pose en costume et gilet crème, tel un élégant d’un temps révolu, capté par Mike Salisbury dans la lumière de Californie. Quant au titre, un lettrage Art Nouveau dessine davantage une atmosphère surannée, celle d’une époque évanescente. Le dandy fantomatique garde son flegme avant de vaciller sur les photos de la pochette arrière. Fragile ? A un fan qui lui disait son admiration pour Paris 1919, il répondit en riant qu’il s’agissait de son propre album de Nick Drake ! En effet, loin des distorsions du Velvet qu’il poussa vicieusement dans les cordes de son alto, John Cale la joue très classe avec des chansons raffinées et délicates, à l’instar de la chanson There Will Be No River sur POPtical Illusion, son dernier opus en date. D’ailleurs, la préciosité de certains titres évoque la touche du magicien des Beach Boys, l’orfèvre Brian Wilson qu’il admire sans conteste. Depuis Los Angeles, le Gallois déraciné chante sa nostalgie de la vieille Europe, pendant que son camarade Lou Reed s’abime dans un Berlin sépulcral. Une madeleine de Proust. L’émotion naissant de la tranquillité, selon son expression. Tout en finesse.

Pour cet album romanesque, John Cale rencontre le producteur Chris Thomas, dont la dernière collaboration avec Procol Harum connait alors un grand succès aux Etats-Unis. De formation classique, John Cale ne pouvait demeurer insensible à ce live du groupe accompagné par les musiciens et choristes de l’orchestre symphonique d’Edmonton. Ces deux passionnés de musique se retrouvent donc au Sunwest Studio à Los Angeles. Partageant des racines galloises, les compères s’entendent fort bien : « J’ai remonté Sunset Boulevard avec Chris sur le capot de ma Mustang Shelby Cobra » s’amuse John, avec une frayeur rétrospective. L’ancien du Velvet peut désormais se consacrer pleinement à ses compositions, passant la main à son camarade sur les consoles durant des nuits entières, pour mixer le bel ouvrage. Quant à Thomas, il est impressionné par ce « musicien étonnamment doué », discutant de Mahler et Wagner, entre alcool et cocaïne, avant de se lancer à la guitare, au piano, à la basse, à l’orgue ou à l’alto… Dès son enfance, le Gallois avait fait preuve de suite dans ses idées, délaissant le rugby pour le football, histoire de ne pas saccager ses mains si précieuses pour son art… Ce disque vient de très loin.

Pour sa collection de chansons mélancoliques, John Cale enrôle les Californiens de Little Feat, ainsi que Wilton Felder des Crusaders, groupe jazz rock. Choix judicieux puisque ces musiciens assurent sans conteste dans un exercice acrobatique de haute volée. Paris 1919 est en effet une alchimie subtile de pop langoureuse et de musique orchestrale, rien que ça… Tout comme Chris Thomas admiratif, John Cale reconnut l’évidence : « Je ne savais pas comment ça allait fonctionner. Je ne savais pas à quel point ils étaient souples musicalement, mais ils ont tout donné. » En bonus de l’édition 2024, les versions alternatives, dépouillées à l’extrême, témoignent de cette belle harmonie musicienne. Ayant déjà travaillé avec le guitariste Lowell George sur le titre Dixieland In Dixie, Cale en apprécie le jeu impeccable, tout comme il aime le groove de Richie Hayward à la batterie. Sans oublier Wilton Felder, qui joue de la basse et du saxophone, quand ce protestant ne lit pas la Bible à ses moments perdus, histoire de sauver son âme. On ne sait jamais… Tout ce petit monde dispose de partitions sur pupitre, John Cale arrivant en studio avec des compositions achevées. Pour l’accompagnement symphonique, Cale arrange certains titres pour l’orchestre de l’UCLA, dirigé par Joel Druckman. A l’aise. A la fin des séances, lors du mix ultime, Chris Thomas apporta deux bouteilles de champagne que John Cale vida dans la foulée avant de finir au poste pour conduite en état d’ivresse, alors qu’il cherchait de la bière. Au téléphone, le producteur lui promit d’avancer quelques dollars, tandis que le groupe rechignait à payer le reste de la caution pour le libérer : « Fuck him, leave him there. » Gueule de bois…

Pour sa collection de chansons mélancoliques, John Cale enrôle les Californiens de Little Feat, ainsi que Wilton Felder des Crusaders, groupe jazz rock. Choix judicieux puisque ces musiciens assurent sans conteste dans un exercice acrobatique de haute volée. Paris 1919 est en effet une alchimie subtile de pop langoureuse et de musique orchestrale, rien que ça… Tout comme Chris Thomas admiratif, John Cale reconnut l’évidence : « Je ne savais pas comment ça allait fonctionner. Je ne savais pas à quel point ils étaient souples musicalement, mais ils ont tout donné. » En bonus de l’édition 2024, les versions alternatives, dépouillées à l’extrême, témoignent de cette belle harmonie musicienne. Ayant déjà travaillé avec le guitariste Lowell George sur le titre Dixieland In Dixie, Cale en apprécie le jeu impeccable, tout comme il aime le groove de Richie Hayward à la batterie. Sans oublier Wilton Felder, qui joue de la basse et du saxophone, quand ce protestant ne lit pas la Bible à ses moments perdus, histoire de sauver son âme. On ne sait jamais… Tout ce petit monde dispose de partitions sur pupitre, John Cale arrivant en studio avec des compositions achevées. Pour l’accompagnement symphonique, Cale arrange certains titres pour l’orchestre de l’UCLA, dirigé par Joel Druckman. A l’aise. A la fin des séances, lors du mix ultime, Chris Thomas apporta deux bouteilles de champagne que John Cale vida dans la foulée avant de finir au poste pour conduite en état d’ivresse, alors qu’il cherchait de la bière. Au téléphone, le producteur lui promit d’avancer quelques dollars, tandis que le groupe rechignait à payer le reste de la caution pour le libérer : « Fuck him, leave him there. » Gueule de bois…

En ouverture, Child’s Christmas in Wales nous cueille avec une jolie claque, hommage à une nouvelle du poète gallois Dylan Thomas, un auteur que Cale apprécie tout particulièrement. Pour cet hymne liturgique, Cale joue à l’orgue un solo digne de Whiter Shade of Pale, tandis que la guitare nerveuse, la basse ondulante, la batterie exacte offrent un écrin précieux à cette voix si proche, presque vulnérable dans le chant. Et les paroles nous embarquent dans la fantaisie avec ces dix oranges ensanglantées à bord d’un navire et un « seducing down the door », qui finira en titre d’une excellente compilation de Rhino, label qui sortit aussi en 2006 une édition augmentée de Paris 1919 avec l’outtake Burned Out Affair, parmi des versions alternatives. Ça commence très bien.

Pour suivre, Hanky Panky Nohow, enregistré un soir après la nouvelle du décès d’un ami de Chris Thomas, balance tranquillement dans une atmosphère étrange. « Rien ne me fait plus peur / Que la religion à ma porte. » C’est surtout l’occasion de faire un sort définitif à John Cale en tant que parolier. Paris 1919 se fait en effet le récit de mirages littéraires et de voyages imaginaires, avec quelquefois une pointe de venin : « Paris 1919 est un bon exemple de la façon la plus polie de dire quelque chose de désagréable. » Les lyrics de l’album sont cryptiques et oniriques, très étranges. Et le sommet de l’absurde tient en ces quelques mots : « There’s a law for everything / And for elephants that sing to keep / The cows that agriculture won’t allow » (Il y a une loi pour tout / Et pour les éléphants qui chantent pour garder / Les vaches que l’agriculture n’autorise pas…). En touches allusives, John Cale chante des textes dignes de la poésie dada-surréaliste de l’après Première Guerre mondiale, en mode Cabaret Voltaire, fantaisies « miraginaires » serties dans un écrin pop. Cela fait à l’évidence le charme de notre Gallois, qui finit par avouer : « Certaines paroles de Paris 1919 me sont encore opaques. J’en ai décodé certaines, mais parfois je me demande : « Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? »

Sur une mélodie envoûtante, The Endless Plain of Fortune culmine dans une classe infinie. Le chant de Cale est très bien accompagné par la guitare slide de Lowell et la batterie de Hayward. Des langueurs mélancoliques s’enflamment à chaque couplet sur les montées héroïques de l’orchestre symphonique. C’est beau à pleurer. Les paroles évoquent le Transvaal, là où les crocodiles affrontent les hommes, parmi d’autres bizarreries énigmatiques, telles que cet or qui ronge le cœur et laisse les os se dessécher… Jamais l’abandon n’a aussi bien sonné entre mes deux oreilles. Et le final claque avec une majesté qui donne de sacrés frissons. Après ce morceau de bravoure, Cale passe à la caresse sur Andalucia, une ballade amoureuse, oscillant entre fragilité et élégance. Au point de taquiner la fausseté, le Gallois atteint les notes aiguës des refrains, quand le groupe la joue tranquille, en particulier sur une jolie partie de guitare. Cale évoque en douceur une relation sans fin, « waiting later and later« , avec une voix incertaine et vulnérable.

Vous reprendrez bien un peu de Shakespeare ? Macbeth achève la face A sur la charge d’un éléphant boogie culbutant son magasin de porcelaine. Alors qu’ils se mettaient jusqu’alors au service du disque, les musiciens débordent dans de grandes pulsations rock. Déchirant l’harmonie contemplative des premiers titres, George bascule la guitare dans une furie totale contre les coups toniques de Hayward à la batterie et les ondulations accrocheuses de Felder à la basse. Tandis que la musique cogne sans faiblir, Cale s’amuse encore une fois en évoquant la tombe peu profonde du pauvre Macbeth, « meilleure qu’une mort douloureuse et plus rapide que son dernier souffle. » La chanson la plus rock de l’album sans conteste. De l’aveu même de Chris Thomas, Macbeth ne colle pas vraiment dans le tableau, au point de regretter sa présence sur le disque. Ne cherchez plus l’intrus. Même raffinée dans la version de 2024, cette bonne chanson se plante un peu dans le décor vintage de l’ensemble. D’ailleurs, quand John Cale joua plusieurs fois l’intégralité de Paris 1919 en concert, il relégua souvent cette cavalcade tonitruante en dernière position de la setlist.

Paris 1919 ouvre la face B. Au piano, Cale signe un titre de haute volée, soutenu par des cordes symphoniques et un cor français. Sur cette musique de chambre grand style, il chante un troublant : « She made me unsure of myself« , ainsi que la disgrâce d’un continent, un tambour de fer, des pluies de Beaujolais et les Champs-Elysées… Hein ? Le refrain : « You’re a ghost / La la la la la la la la » hante en rengaine la chanson, lorsque quelques oiseaux gazouillent dans un instant visiblement ironique, avant une reprise magistrale. Sous cette belle allure, la chanson cache une inquiétude, le titre lui-même faisant référence au Traité de Versailles : « C’était au plus fort de la Guerre froide et je me suis demandé : « Comment en sommes-nous arrivés là ? » Dans les années 1970, tout le monde se sentait visé : tout le monde courait vers l’Argentine, parce que c’était une zone dénucléarisée. Et tout cela à cause du Traité de Versailles. » OK pour l’apocalypse atomique, John… Reste ce climat délicieux et décalé. Au passage, l’édition Domino Records offre en bonus une composition, revisitant cette chanson, intitulée Fever Dream 2024 : You’re a Ghost, bien planante de 9 minutes très spectrales.

A la surface, la chanson Graham Greene se fait guillerette, sur un rythme aussi exotique que ses percussions, et quelques cuivres s’invitent dans la danse, sous la caresse d’une jolie basse. Cale convoque du beau monde, de l’écrivain du voyage à la reine d’Angleterre, avant de taquiner Enoch Powell, politicien célèbre pour un discours fondateur de la théorie du Grand Remplacement, sur des sonorités tropicales ! Cale pirouette magistralement dans cette blague musicale, la voix saccadée en mode reggae, pour croquer la fin d’une époque, celle de l’Empire britannique. Une chanson un brin ironique à l’évocation de Chipping Sodbury, un trou paumé du Royaume-Uni, l’endroit idéal pour avoir une autre chance d’abattre les gens là où ils se trouvent. On ne se méfie jamais assez du Gallois, surtout lorsque ce dernier se cache sous un vernis désuet…

Vient Half Past France. Cale y chante un voyage dans un train perdu quelque part entre Dunkerque et Paris, au milieu de passagers endormis. Un soldat de retour au pays après le chaos et le carnage de la guerre ? Ce dernier n’a plus peur du noir et les montagnes sont ravagées en taupinières. Certains de retour à Berlin sont tous bien nourris et il s’en fiche. Montant peu à peu à la basse et la batterie, la chanson atteint son apogée sur des refrains chaleureux, quand Cale chante l’éloignement du pays : « We’re so far away, floating in this bay (Los Angeles), we’re so far away from home where we belong. » Un brin de dédain achève la chanson sur l’énigmatique : « People always bored me anyway”, laissant un peu songeur.

Quant à Antarctica Starts Here, Chris Thomas raconte que cette chanson résulte d’un hasard heureux. Alors que le groupe travaillait sur ce titre final, le producteur, de retour des toilettes, surprit John murmurant le texte pour guider les musiciens : « ça sonne génial ! » Chris conseilla à son ami de garder cette voix. La chanson évoque la déchéance de la vieille actrice bien ravagée de Sunset Boulevard, le film de Billy Wilder. A l’orgue, John Cale nous caresse de son souffle paranoïaque, murmuré au bord du précipice. Au milieu de la chanson, lorsque le groupe joue un interlude divin, il susurre que l’Antarctique commence ici, dans l’isolement froid, infiniment blanc, de l’hôpital psychiatrique… ou dans un océan de drogue ? Cale évoquant aussi une chanson sur la cocaïne, qu’il voulait même intituler Cocale ! Une ballade de fin du monde en tous cas. Loin de glacer le sang, cette chanson touche en plein cœur.

Un petit bijou ? Ca y ressemble bien, mais John Cale n’allait pas faire du Procol Harum toute sa vie, ne comptant pas répliquer le même disque, toujours versatile dans le style pour fuir l’ennui. Alors que ses albums plus tapageurs n’avaient pas connu de succès, Paris 1919 subit le même sort en jouant pourtant la corde sensible. Qu’importe, puisque Cale n’en finira plus ensuite de s’aventurer dans des convulsions bien plus secouées, poursuivant sa trajectoire d’astre noir du Rock. Pour notre plus grand plaisir.

![]()

Amaury de Lauzanne

John Cale – Paris 1919

Label : Reprise

Date de sortie : 25 février 1973