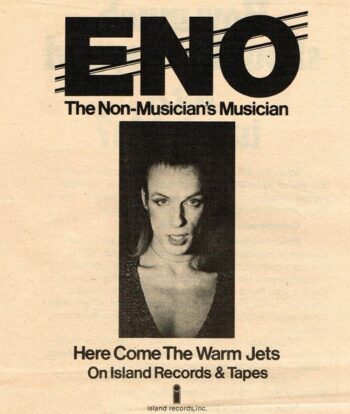

Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, Here Come The Warm Jets, première pierre de la discographie solo du géant Brian Eno.

Notre sujet du jour est né presque exactement en même temps que celui de la semaine dernière. Le jour de son éviction de Roxy Music, Brian Eno écrit une nouvelle chanson intitulée Baby’s On Fire. Il faut dire qu’il n’est pas du genre à perdre du temps. L’entièreté du processus d’enregistrement de Here Come The Warm Jets sera plié en douze jours au studio Majestic de Londres. L’édition des pistes nécessitera cependant un travail poussé et le mixage sera supervisé en collaboration avec Chris Thomas, décidément présent sur tous les fronts.

Ne se considérant pas lui-même comme un « véritable » musicien, Eno recrute une quinzaine d’instrumentistes de haut vol, parmi lesquels on retrouve la quasi-totalité de Roxy Music circa 1972, exceptions faites de Bryan Ferry et John Porter. Le trio Phil Manzanera/ Andy Mackay/ Paul Thompson est donc de la partie, ainsi que John Wetton et Chris Spedding, deux futurs bras droits de Bryan Ferry. Au rayon des transfuges illustres, on recense également Robert Fripp, patron de King Crimson, Paul Rudolph des Pink Fairies, Simon King, cogneur historique du mastodonte Hawkwind, et Busta Jones, ex-bassiste d’Albert King et futur membre éclair de Gang of Four et Talking Heads. Ce gros petit monde sera combiné au gré des chansons suivant la stratégie d’Eno, qui s’applique à tenter les associations les plus dysfonctionnelles, dans le but de « créer une musique accidentelle en mettant en compétition des identités incompatibles ». Une fois en studio, il communique avec les musiciens par le biais de gestes physiques, de danses interprétatives et de mots-clés. Il charcute les sessions en profondeur pour en déplacer les morceaux, quitte à obtenir des instrumentaux radicalement différent des prises initiales. Pour l’écriture des textes, il s’enregistre en train de chanter des voyelles dénuées de sens et les réécoute afin d’en tirer des mots, sans nécessairement chercher à produire une prose cohérente. Il conservera cette approche sur la quasi-totalité des ses travaux chantés de la décennie 1970.

Ne se considérant pas lui-même comme un « véritable » musicien, Eno recrute une quinzaine d’instrumentistes de haut vol, parmi lesquels on retrouve la quasi-totalité de Roxy Music circa 1972, exceptions faites de Bryan Ferry et John Porter. Le trio Phil Manzanera/ Andy Mackay/ Paul Thompson est donc de la partie, ainsi que John Wetton et Chris Spedding, deux futurs bras droits de Bryan Ferry. Au rayon des transfuges illustres, on recense également Robert Fripp, patron de King Crimson, Paul Rudolph des Pink Fairies, Simon King, cogneur historique du mastodonte Hawkwind, et Busta Jones, ex-bassiste d’Albert King et futur membre éclair de Gang of Four et Talking Heads. Ce gros petit monde sera combiné au gré des chansons suivant la stratégie d’Eno, qui s’applique à tenter les associations les plus dysfonctionnelles, dans le but de « créer une musique accidentelle en mettant en compétition des identités incompatibles ». Une fois en studio, il communique avec les musiciens par le biais de gestes physiques, de danses interprétatives et de mots-clés. Il charcute les sessions en profondeur pour en déplacer les morceaux, quitte à obtenir des instrumentaux radicalement différent des prises initiales. Pour l’écriture des textes, il s’enregistre en train de chanter des voyelles dénuées de sens et les réécoute afin d’en tirer des mots, sans nécessairement chercher à produire une prose cohérente. Il conservera cette approche sur la quasi-totalité des ses travaux chantés de la décennie 1970.

Needle In The Camel’s Eye figure en bonne place dans le panthéon de mes ouvertures d’albums favorites. Un mélange de guitares dissonantes et de pulsation urbaine, de glam minimaliste et de pop hérissée, où la Firebird de Phil Manzanera plane sur les coups de boutoir de Simon King. Le guitariste de Roxy Music a régulièrement évoqué la chanson comme son hommage le plus appuyé au Velvet Underground. La progression d’accords est aussi minimaliste qu’accrocheuse, dans la lignée d’un Waiting for the Man. La mélodie de chant est tellement évidente qu’elle semble avoir existé depuis la nuit des temps, sans pour autant qu’on puisse la rapprocher d’une référence connue. Le texte de Paw Paw Negro Blowtorch est l’un des rares textes de l’album à inclure une dimension thématique, puisqu’il fait vaguement référence à la renommée d’un cracheur de feu de la fin du dix-neuvième siècle. Vocalement, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’Eno s’amuse à tacler le maniérisme vocal de Bryan Ferry, même si la palme de la roue libre revient au solo de synthétiseur peu après la première minute. Au milieu de tant d’étrangeté, Marty Simon et Busta Jones forment une section rythmique incroyablement rigoureuse.

Baby’s On Fire est l’un des moments d’anthologie de l’album. Un pilonnage rythmique sur deux notes, qui préfigure quasiment l’esthétique sonore des débuts de Gary Numan. Le minimalisme du rythme au charleston est en totale contradiction avec la folie furieuse du solo de guitare, qui continue d’épuiser la plupart des superlatifs même après cinquante ans. Une chevauchée héroïque officiellement créditée à Robert Fripp, mais dont les détails sont incertains. Paul Rudolph a également joué sur la chanson et Fripp garde peu de souvenirs des sessions, durant lesquelles il avait apparemment contracté la grippe. En outre, le post-traitement d’Eno, qui a bien sûr filtré leurs pistes à travers ses synthétiseurs, contribue à hybrider les forces en présence. Dans un registre beaucoup moins expérimental, Cindy Tells Me est une petite merveille méconnue, une savoureuse vignette glam pop galvanisée par les riffs de Manzanera et le phrasé gracile d’Eno. Un ressenti harmonieux que Driving Me Backwards prend délibérément à rebrousse-poil. Le chant est grandiloquent, outré jusqu’à la démence, sur fond de piano sordide et de wah-wah lacrymale. Le rendu qui s’en dégage est, peu ou prou, le pendant satanique du son de Roxy Music période For Your Pleasure.

Si la première face de l’album s’achève dans les ténèbres, la seconde commence par un regain de lumière avec On Some Faraway Beach, bande-son rêvée pour l’ultime scène d’un film de science-fiction où les larmes et la joie cohabiteraient. La production est un jouissif puzzle de chœurs romantiques, de batterie martiale et de synthés futuristes, pour un résultat qui semble n’avoir jamais eu d’âge. La cadence de Blank Frank rend directement hommage au jungle beat de Bo Diddley, mais tamise les guitares et les voix à travers une panoplie d’effets carnavalesques qui coupent court à toute tentation de fétichisme fifties. Le funk glacial des dernières mesures est une première prémonition de la collaboration européenne entre Fripp, Eno et Bowie.

La batterie de Dead Finks Don’t Talk est tenue par Paul Thompson et certaines saillies vocales d’Eno font à nouveau ressentir une rivalité avec Bryan Ferry. Les trente dernières secondes sont un chaos synthétique total, parfaitement anachronique pour 1974, comme si une faille temporelle vers le futur avait brusquement laissé échapper un fragment d’instrumental de Nine Inch Nails. Le saxophone d’Andy Mackay et la guitare slide de Lloyd Watson prennent tour à tour la vedette sur Some of Them Are Old, dont la tonalité n’est pas sans rappeler les moments les plus cinématiques des débuts de Roxy Music, une fois de plus. En dernière position, la composition-titre capte Simon King en grande forme derrière ses fûts, tenant vaillamment tête à un barrage de synthétiseurs distordus. Les guitares ne sont pas en reste, avec ce son qu’Eno aimait comparer à un avion, et qui fut justement à l’origine du titre de l’album. En 1974, cependant, la plupart des critiques supposeront que la formule « here come the warm jets » est un euphémisme pour la pratique connue sous le nom de « douche dorée ». Le principal intéressé mettra plus de vingt ans à réfuter l’hypothèse. En attendant, l’album a tout simplement refusé de vieillir. Un demi-siècle plus tard, la pochette continue de renvoyer Eno à son autoportrait en Dorian Gray.

La batterie de Dead Finks Don’t Talk est tenue par Paul Thompson et certaines saillies vocales d’Eno font à nouveau ressentir une rivalité avec Bryan Ferry. Les trente dernières secondes sont un chaos synthétique total, parfaitement anachronique pour 1974, comme si une faille temporelle vers le futur avait brusquement laissé échapper un fragment d’instrumental de Nine Inch Nails. Le saxophone d’Andy Mackay et la guitare slide de Lloyd Watson prennent tour à tour la vedette sur Some of Them Are Old, dont la tonalité n’est pas sans rappeler les moments les plus cinématiques des débuts de Roxy Music, une fois de plus. En dernière position, la composition-titre capte Simon King en grande forme derrière ses fûts, tenant vaillamment tête à un barrage de synthétiseurs distordus. Les guitares ne sont pas en reste, avec ce son qu’Eno aimait comparer à un avion, et qui fut justement à l’origine du titre de l’album. En 1974, cependant, la plupart des critiques supposeront que la formule « here come the warm jets » est un euphémisme pour la pratique connue sous le nom de « douche dorée ». Le principal intéressé mettra plus de vingt ans à réfuter l’hypothèse. En attendant, l’album a tout simplement refusé de vieillir. Un demi-siècle plus tard, la pochette continue de renvoyer Eno à son autoportrait en Dorian Gray.

![]()

Mattias Frances