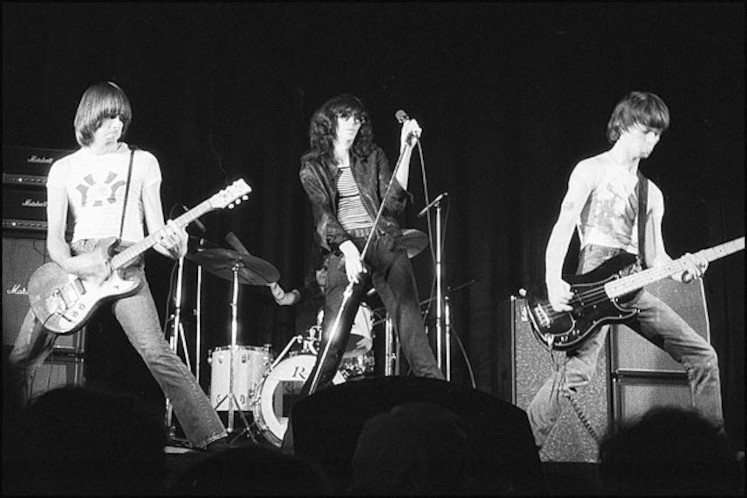

Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, Ramones, la première page du grand livre du Punk !

T’as d’jà du le piger depuis un petit moment, mais j’aime le Punk.

Pas exclusivement le boucan de quelques ados British au teint gris et aux dents jaunes qui donna le nom du mouvement à la fin de ces seventies bénies des Dieux. Que Nenni, mon tout beau ! J’aime le Punk (puisqu’il faut lui donner un nom) comme énergie, comme la libération de quelque chose de vital, d’essentiel ; comme les incantations brutales et sauvages jetées au ciel pour obtenir la jeunesse éternelle.

J’aime le Punk comme le passage violent de l’adolescence tourmentée à l’âge adulte désabusé. La révolte soudaine, réelle et sans calculs contre un petit monde qui paraissait immuable ; l’adolescence perdue contre la vie réelle. La vie d’adulte dont tu ne veux pas parce que t’as compris qu’il n’y a rien de bon à devenir grand, que c’est emmerdes sur emmerdes, et que tout au bout, tu viens de t’apercevoir qu’il n’y avait plus rien, que ça s’arrêtait net, et que t’allais toi aussi le faire ce putain de grand saut.

Le Punk comme une urgence de gueuler qu’on est en vie avant d’y passer, comme pour exorciser la peur primale qui te tord les boyaux et laisser une trace, un coup de cutter, profond, dans les entrailles de notre bonne vieille planète. L’instantané d’un bouleversement social, moral et hormonal.

Le Punk comme mouvement démocratique total. Tout le monde est chanteur, tout le monde est guitariste ou batteur. LIBERTÉ créatrice, ÉGALITÉ de statut et FRATERNITÉ d’appartenance à un même mouvement. Les frontières s’abolissent d’elles-mêmes dans un grand élan de spontanéité et d’amateurisme à base de guitares mal accordées et de packs de bières à bas prix.

Le Punk comme antithèse d’un Rock’n’roll somnolent, paresseux. Un Rock’n’roll qui s’endormait paisiblement sur ses lauriers, regardant ces Rolling Stones, ces Who, Led Zeppelin et autres, cheminant triomphalement des années 60 à la fin des 70’s pour accéder à l’Olympe du Rock. Mais l’Olympe une fois atteinte, le trône conquis, on commence à s’assoupir ; doucement, insensiblement, on se repose sur ce piédestal tant convoité de « Dieux du Rock’, et l’on néglige la plèbe à cheveux longs au-dessous de soi. Le Rock’n’roll s’esthétise, les magiciens de la six cordes commencent à se regarder jouer, et perdent imperceptiblement l’urgence et la spontanéité Rock. La jeunesse et l’insouciance sixties ont laissé place à une maturité et un sérieux musical seventies trop cérébral.

Et le cérébral, les jeunes cons de la fin des années 70, ils s’en contrebranlent.

Au début des années 70, Douglas Colvin, futur Dee Dee Ramone, fuit l’Allemagne et son père (sergent de l’armée US), alcoolique notoire et professionnel de la beigne en milieu familial, avec sa mère sous le bras, et atterrit dans le Queens à New York. Maman sombre dans l’alcool, tandis que Dee Dee tâte de la seringue gavée d’héroïne brûlante. Foutu à la porte de l’appart familial après une crise de manque douloureuse, Dee Dee se barre de New York et va prendre trois mois de vacances dans la cellule crasseuse d’une prison de l’Indiana, pour le casse d’une station essence.

Au début des années 70, Douglas Colvin, futur Dee Dee Ramone, fuit l’Allemagne et son père (sergent de l’armée US), alcoolique notoire et professionnel de la beigne en milieu familial, avec sa mère sous le bras, et atterrit dans le Queens à New York. Maman sombre dans l’alcool, tandis que Dee Dee tâte de la seringue gavée d’héroïne brûlante. Foutu à la porte de l’appart familial après une crise de manque douloureuse, Dee Dee se barre de New York et va prendre trois mois de vacances dans la cellule crasseuse d’une prison de l’Indiana, pour le casse d’une station essence.

A son retour dans la Big Apple, il s’acoquine avec son voisin d’en face, un certain John Cummings, alias Johnny Ramone, grand fan des Yankees, des Stooges et initiateur officiel du look « Jean’s troués / Cuir noir » des futurs Ramones. Nos deux amis mêlent leurs nombreuses addictions mortifères, leur haine profonde pour la mollesse Rock des Queen, Genesis et autres Supertramp, et pensent de plus en plus à fonder leur propre groupe histoire de réveiller un Rock’n’roll sous perfusion de Rod Stewart.

C’est un certain Jeffrey Hyman, futur Joey Ramone qui va venir compléter ce duo déjà pas mal allumé. Farci de T.O.C, atteint de la maladie de Marfan, et toxicomane de premier ordre, le grand Joey, d’abord batteur, laisse tomber les baguettes voyant que Dee Dee n’arrive pas à se démerder pour chanter et jouer de la basse en même temps, et s’empare du micro pour ne plus le lâcher durant presque vingt-cinq piges.

Enfin c’est Tommy Erdelyi qui deviendra Tommy Ramone, ingé son, musicien à ses heures, qui décidera de s’asseoir derrière la batterie du groupe et impulsera la métrique binaire chère aux Ramones.

Ils sont enfin prêts.

Les yeux sont rouges, les peaux livides, les bras percés de trous et le cerveau en bouillie, c’est le moment parfait pour écrire la première page du grand livre du Punk (après que les Stooges en aient signé la préface).

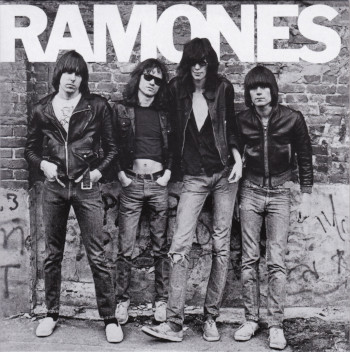

1976. Les perfectos sont déjà usés jusqu’à la corde et les jeans troués tiennent tout seul. Les quatre New-Yorkais posent devant un mur tagué que l’on s’imagine aisément fleurer bon la pissotière de quartier. Une « Fuck Attitude » salvatrice, un code vestimentaire rudimentaire qui va venir coller à la perfection avec la musique que les Ramones vont proposer. Et c’est la simplicité qu’ils vont nous proposer. L’efficacité. Un Rock’n’roll sans fard, brut, naturel.

1976. Les perfectos sont déjà usés jusqu’à la corde et les jeans troués tiennent tout seul. Les quatre New-Yorkais posent devant un mur tagué que l’on s’imagine aisément fleurer bon la pissotière de quartier. Une « Fuck Attitude » salvatrice, un code vestimentaire rudimentaire qui va venir coller à la perfection avec la musique que les Ramones vont proposer. Et c’est la simplicité qu’ils vont nous proposer. L’efficacité. Un Rock’n’roll sans fard, brut, naturel.

Un Rock simple d’ado attardé comme l’antithèse, la réponse crétine et violente à un Rock Prog’ trop intellectuel et m’as-tu-vu, et à un Soft Rock « eltonjohnien » creux et mollasson.

Trente minutes. Quatorze pistes. Des chansons sèches, nerveuses, ne dépassant guère les trois minutes. Des hymnes crétins vantant les inhalations de Super-Glu (Now I Wanna Sniff Some Glue), l’amour béat (I Wanna Be Your Boyfriend) ou l’amour déçu (Listen to My Heart). Des bluettes anars et poisseuses sur la prostitution masculine (53rd & 3rd) ou sur les bienfaits de la batte de Base-Ball sur les mômes qui chialent un petit peu trop (Beat on the Brat).

Les Ramones redynamisent un Rock devenu trop sage, trop adulte. Ils refont pousser les boutons d’acné et le vilain duvet sur le visage trop lisse du Rock des seventies. La belle gueule et les dents bien blanches d’un Soft Rock insipide balayées par l’haleine fétide et les gueules vérolées des faux-frères Ramone. Marre du beau, marre de la performance. Les grattes sont sur-saturées et lointaines, la basse caverneuse, les coups de caisse claire secs comme un été languedocien. Une production brouillonne – voulue et travaillée ! – et plate comme le cul de Laurence Ferrari vient rajouter au côté sale et primitif de l’album.

Malgré le côté simpliste, bâclé ou redondant, du style Ramones, les quatre amis (le terme est assez mal choisi pour ces punks qui se détestaient cordialement) seront une influence majeure pour le Punk – anglais notamment – et pour tout ces ados un peu cons et sans talent qu’ils aideront à décomplexer musicalement, et qui se reconnaîtront dans la pureté Rock et l’amateurisme génial des mythiques Ramones. Comme pour ce Blitzkrieg Bop dont Joey dira qu’il est « … une sorte d’appel aux armes… pour tous ceux qui veulent créer leur propre groupe. »

Punk’s Not Dead !

Joey Ramone (1951 – 2001)

Dee Dee Ramone (1951 – 2002)

Johnny Ramone (1948 – 2004)

Tommy Ramone (1949 – 2014)

![]()

Renaud ZBN