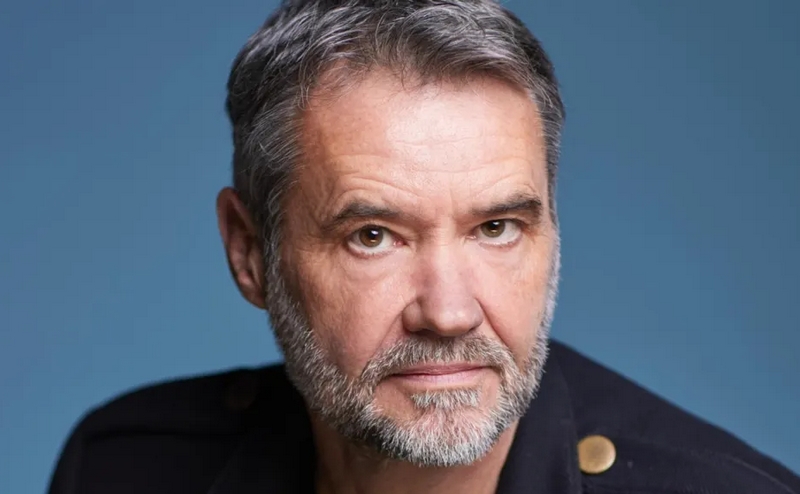

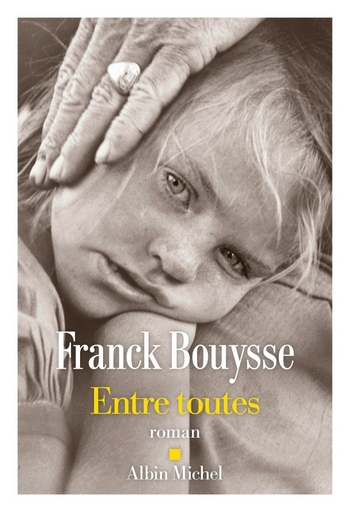

Pour la première fois dans son oeuvre, Franck Bouysse se dévoile et parle de sa famille, racontant avec une pudeur saisissante l’histoire de sa grand-mère Marie, simple paysanne de Corrèze. Il prouve ainsi qu’il est aussi talentueux dans le récit de l’intime que dans celui l’expressionnisme dramatique qui l’avait fait connaître du public (son magnifique Née d’aucune femme). Un des romans forts de la rentrée littéraire française, assurément.

Marie est morte à presque 88 ans dans un hôpital à 40 km de la ferme des Vieilles Granges en Corrèze où elle est née et a toujours vécu. Franck Bouysse avoue qu’il a longtemps hésité avant de parler de cette grand-mère qu’il aimait tant, de sa vie faite d’humilité et de travail dont il ne connaît que des bribes. Il va donc le faire mais à sa façon, en comblant les vides et les zones d’ombre en laissant parler son talent de romancier, confessant des embellissements au rythme des emballements de l’âme. Car sa Marie, il la veut « grande » :

« Je crois à la rédemption des simples, au flux de conscience qui grandit la vérité. Je crois en ces flux incertains, souvent obscurs, que seul peut éclairer le verbe. Je crois au sacre de l’hiver dans nos âmes déchues. Je crois à la symphonie de l’intime composée par nos plus grands chemins. Je crois à la beauté des marches funèbres qui accompagnent chaque berceau de bois dans le jardin des morts. »

Franck Bouysse n’a pourtant pas écrit un roman familial classique mais une épopée qui raconte le siècle. Marie est née en 1912. Elle traverse la Première Guerre mondiale avec un père mobilisée qui reviendra des tranchées traumatisé et brisé à jamais; la Grande Dépression puis la Deuxième guerre mondiale, les maquisards, la division Das reich et le massacre de Tulle, la traque des Juifs ; les campagnes saignées à blanc par l’exode rural.

Franck Bouysse n’a pourtant pas écrit un roman familial classique mais une épopée qui raconte le siècle. Marie est née en 1912. Elle traverse la Première Guerre mondiale avec un père mobilisée qui reviendra des tranchées traumatisé et brisé à jamais; la Grande Dépression puis la Deuxième guerre mondiale, les maquisards, la division Das reich et le massacre de Tulle, la traque des Juifs ; les campagnes saignées à blanc par l’exode rural.

Franck Bouysse orchestre sa narration avec fluidité, jouant avec le temps, le dilatant pour évoquer les grands événements qui ponctuent une vie en arrière-plan, puis le rétractant en posant sa focale sur les détails de vies minuscules, comme si on regardait le siècle à travers la ferme de Marie. Ceux qui connaissent son œuvre seront sans doute surpris par la sobriété romanesque dont il fait montre ici. La vie de Marie, c’est la vie qui va, avec un mariage d’amour, des naissances, des deuils, des conflits de voisinage, une ferme à transmettre, une terre exigeante à travailler au rythme des saisons.

L’écriture est au diapason de cette sobriété, nettement moins lyrique que dans ses opus précédents (seulement dans quelques superbes passages) mais son épure et sa précision servent à merveille la force des sentiments pour dire la beauté d’une vie qui n’a pas le temps de se poser la question du bonheur mais sait le vivre, qui ne porte pas le deuil mais avance digne et courageuse, n’ayant pas d’autre choix que de reprendre le flambeau de la vie agricole quand le destin emporte précocement les hommes, dans une famille où on s’aime mais où on le dit peu, et quand on parle, on préfère la pudeur de la lettre. Jamais on ne lâche la main de Marie.

Certaines scènes subliment cette simplicité assumée, faisant presque basculer le récit dans le conte ou la légende poétique, comme celle où Franck Bouysse raconte comment Marie bébé, enveloppée dans un drap, était transportée sur le dos de sa mère pendant qu’elle vaquait aux travaux agricoles, s’imprégnant de ses odeurs ; ou le coup de foudre sonore ressenti par Marie lorsqu’elle entend chanter son futur époux à l’église, sans le voir.

On referme le livre très ému, et quand on y repense, on l’est encore plus. Le miracle émotionnel de ce roman est que, au-delà de Marie, la grand-mère de Franck Bouysse, il parle de toutes les nôtres, ces cœurs simples qu’on a aimés et perdus, et qui nous imprègnent pour toujours. Ils sont rares les livres avec ce supplément d’âme.

« Nous sommes la multitude de noms gravés sur les pierres tombales, faits de la même matière que celles et ceux qui ont foulé la terre avant nous. (…) Nous sommes capables de cartographier le génome humain, d’identifier les anomalies, mais nous ne sommes pas en mesure d’évaluer quelle part du vécu de nos aïeuls nous imprègne réellement, ce bruit de fonds dans nos cellules qui rôde comme un fantôme. Qu’est-ce qui se perd et se conserve dans le grand déblayage héréditaire ? Qu’est-ce qui s’endort ? Qu’est-ce qui disparaît à jamais. »

![]()

Marie-Laure Kirzy