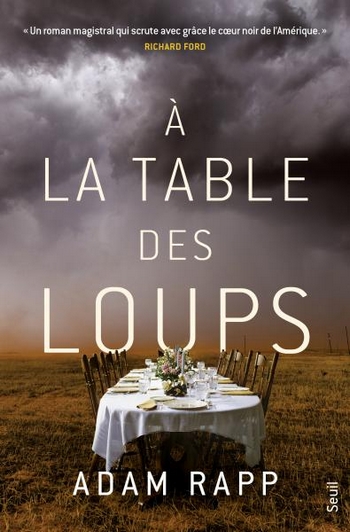

Avec À la table des loups, Adam Rapp signe un roman magistral en nous offrant une fresque familiale sur six décennies, alliant suspense et réflexion. La famille Larkin y incarne le symbole de la société américaine confrontée à la violence.

Adam Rapp est un dramaturge connu aux Etats-Unis pour ses pièces de théâtre, dont l’une a été finaliste du Prix Pulitzer en 2006. Il a également écrit des romans destinés à la jeunesse. À la table des loups est son premier roman publié en France, et il aurait été dommage de ne pas le découvrir. La prose d’Adam Rapp et son talent dramatique nous transportent des années 50 à nos jours dans les méandres d’une famille américaine dysfonctionnelle.

Tout débute en 1951 à Elmira, dans l’état de New York avec Myra Lee Larkin, alors âgée de treize ans et aînée d’une grande fratrie. Le roman s’ouvre sur une scène innocente : Myra Lee déguste un milkshake dans le diner américain de la petite ville en dévorant un livre interdit par sa mère, Ava, fervente catholique qui veille à la bonne éducation de sa progéniture. Myra Lee est abordée par un beau jeune homme qui se présente comme étant Mickey Mantle, espoir du base-ball. Après qu’il eût raccompagné Myra Lee chez elle, le lecteur s’aperçoit vite du danger auquel la famille Larkin aura échappé. Un triple homicide des plus sauvages a eu lieu dans le quartier cette nuit-là… Ce premier chapitre, tout en ellipses, annonce la violence sous-tendue qui va émailler le récit.

Tout débute en 1951 à Elmira, dans l’état de New York avec Myra Lee Larkin, alors âgée de treize ans et aînée d’une grande fratrie. Le roman s’ouvre sur une scène innocente : Myra Lee déguste un milkshake dans le diner américain de la petite ville en dévorant un livre interdit par sa mère, Ava, fervente catholique qui veille à la bonne éducation de sa progéniture. Myra Lee est abordée par un beau jeune homme qui se présente comme étant Mickey Mantle, espoir du base-ball. Après qu’il eût raccompagné Myra Lee chez elle, le lecteur s’aperçoit vite du danger auquel la famille Larkin aura échappé. Un triple homicide des plus sauvages a eu lieu dans le quartier cette nuit-là… Ce premier chapitre, tout en ellipses, annonce la violence sous-tendue qui va émailler le récit.

Les années passent, les sœurs Larkin et Alec, l’unique garçon, partent un à un du foyer pour tracer leur chemin. Myra Lee devient infirmière, se marie et est mère d’un garçon. Lexy épouse un fils de bonne famille new-yorkais. Fiona adhère au mouvement hippie et rêve de devenir actrice. Joan, atteinte d’un retard mental, reste auprès de ses parents. Alec est mis à la porte de la maison après avoir été pris en flagrant délit de vol dans l’église que fréquentent ses parents.

Commence alors une longue quête du bonheur pour certains et de rédemption pour d’autres. Adam Rapp consacre tour à tour ses chapitres à des membres de la fratrie. Mais deux personnages se détachent du récit : Myra Lee et Alec. Ils représentent les deux faces d’une même pièce. Comment, en étant élevés selon les mêmes préceptes, peut-on être à ce point différents ? La lumière de l’une est la noirceur de l’autre.

À la table des loups dévoile peu à peu un secret longtemps gardé, un déni collectif des membres d’une même famille. Et au-delà de cette famille, Adam Rapp décrypte les maux qui gagnent la société américaine sur six décennies : la violence présente partout, la maladie mentale qui affecte silencieusement et insidieusement, le sort des laisser-pour-comptes. Le personnage d’Alec est d’une force incroyable sur lequel aucun sentiment n’a de prise, comme s’il avait été vidé de toute empathie à force d’évènements traumatisants et de mauvaises rencontres.

Adam Rapp a eu l’idée de ce roman quand il a reçu d’une de ses tantes une boîte à chaussures contenant des souvenirs de sa mère, décédée depuis quatorze ans. S’y trouvait un badge d’accès à une prison de haute-sécurité dans laquelle sa mère avait travaillé en tant qu’infirmière. Dans cet établissement pénitentiaire, des peines de mort étaient exécutées. L’auteur a alors réalisé que sa mère avait côtoyé des tueurs en série condamnés à mort. Le personnage de Myra Lee est né en hommage à sa mère défunte.

Après avoir lu À la table des loups, beaucoup évoquent Les corrections de Jonathan Franzen. Les amateurs de littérature américaine pourraient aussi y retrouver l’influence de Joyce Carol Oates.

Adam Rapp fait preuve d’une grande acuité pour décrire une famille dysfonctionnelle et dénoncer la violence sans jamais offrir de scène choquante gratuite. Les évènements éludés et les non-dits sont bien plus glaçants que des scènes explicites et incite le lecteur à rester sur le qui-vive.

À la table des loups est indéniablement un grand roman américain.

![]()

Caroline Martin