Pour son premier livre, Henry Wise s’inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étatsuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.

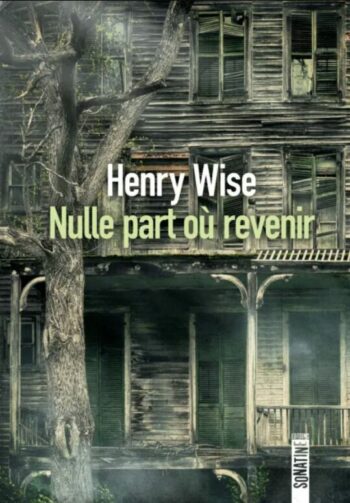

L’éditeur Sonatine nous fait remarquer qu’en ces temps troublés, de nouveaux auteurs étasuniens de romans noirs suivent une boussole qui pointe au sud vers le Southside : Shawn Cosby, David Joy, … pour n’en citer que quelques uns qu’on a eu le plaisir de découvrir ici. Henry Wise revendique cette même filiation et on le découvre ici avec son premier roman : Nulle part où revenir, qui est peut-être bien « LE » roman américain de cette rentrée 2025.

Will Seems revient au pays où il a grandi, dans une petite ville de Virginie non loin de Richmond, après dix ans d’absence (on apprendra plus tard pourquoi).

Will Seems revient au pays où il a grandi, dans une petite ville de Virginie non loin de Richmond, après dix ans d’absence (on apprendra plus tard pourquoi).

Il est embauché comme adjoint au shérif dans ce comté où la seule radio captée diffuse « la parole rageuse de Dieu hurlée par un prédicateur furibond ».

Lorsqu’un incendie ravage l’une des maisons du comté, Will réussit à en sortir un cadavre visiblement assassiné, celui de Tom, un ami d’enfance. Pris en train de fuir les lieux, un vieil homme, un voisin, un noir, est le suspect idéal : Zeke Hathom.

Pour compliquer les choses, Will l’adjoint du shérif a grandi jadis dans la famille de Zeke. Il cache même chez lui, le fils de Zeke, un jeune homme qui a plutôt mal tourné : ils sont tous deux « prisonniers d’un même passé ».

Quand Will doit annoncer la mort de Tom à sa mère Claudette, on tient là une scène particulièrement forte, lourde de tensions et de non-dits :

« […] – Paraît que t’as arrêté Zeke Hathom. Fiston, t’as pas une dette envers cette famille ?

– Il y avait des signes qui menaient jusqu’à Zeke, madame.

– Qu’est-ce que t’y connais en signes ? Je vais te dire un truc : tu peux voir les signes, les signes peuvent être là, mais si tu sais pas les lire, ça sert à rien ni à personne.

– On n’avait pas d’autre choix que de l’arrêter, persista Will.

– C’est faux, et tu le sais. »

Quand à la scène de l’enterrement (enfin, le premier enterrement) de Tom, la victime : « Alléluia ! », je vous laisse la surprise !

Pris entre les communautés noire et blanche, empêtré dans ses contradictions et l’histoire de sa propre famille, Will Seems qui « voulait croire que le passé ne déterminait pas forcément l’avenir », va devoir affronter les fantômes de son histoire … Et ils sont nombreux : « une armée d’ombres ».

« […] – Vous savez quoi, shérif ? Les preuves, c’est pas toujours le plus important. Y a aussi ce qu’on peut pas voir. Y a ce qu’on croit. La confiance dans la loi à cause de la justice qu’elle représente.

Comme nul ne semble pressé d’innocenter Zeke Hathom et de dénicher le vrai coupable, les familles noires vont embaucher une enquêtrice venue de Richmond : Bennico Watts. Ce qui ne va pas vraiment arranger la situation déjà difficile de notre shérif adjoint Will Seems qui va devoir aller chercher la vérité au cœur des marais du Snakefoot.

« […] – Le Snakefoot ?

– On appelle ça le marais du Snakefoot. En gros, c’est le trou du cul oublié au fin fond de ce comté oublié, un endroit où cohabitent des descendants d’esclaves évadés et le pire de la misère blanche. »

Ce premier roman de Henry Wise pointe une fois de plus le pêché originel, la maladie infantile des États-Unis : cet esclavage sudiste dont découle un racisme toujours profondément ancré dans le pays. L’approche de Henry Wise est cependant un peu différente de celle de ses collègues : Wise s’intéresse moins au racisme proprement dit qu’à la malédiction qui pèse désormais sur les habitants, blancs comme noirs, de ces états du sud, ces états qui furent à la fois traîtres et patriotiques.

En dépit de l’anachronisme, je pourrais même reprendre la prophétie du grand maître des Templiers, plutôt bien vue dans le contexte : « Soyez tous maudits jusqu’à la treizième génération de vos races ! ».

Chacun des personnages est empêtré dans son passé comme dans la boue des marais de Virginie, sans pouvoir ni revenir sur ce qui a été fait, ni sur ce qui aurait dû l’être, ni même influer sur ce qui va sans doute arriver. Car c’est « que du malheur ici, dans le Snakefoot ».

« […] C’est après moi que tu cours, ou après toi-même, pour ce que t’as fait ou que t’as pas fait ? »*

L’atmosphère de ce roman très sombre est donc lourde et pesante, d’autant que Henry Wise, qui est également poète à ses heures, y va de ses douloureuses envolées lyriques pour déplorer « la facilité qu’il y avait à détruire et la difficulté à faire pousser quelque chose. La justice ne pouvait remplacer les morts. Voilà ce que les gens n’avaient pas l’air de comprendre : la justice du présent ne rachetait pas les crimes du passé. »

Et cet esprit poète sait aussi faire naître de bien belles formules :

« […] Le monde ne s’était jamais arrêté assez longtemps pour qu’il puisse y trouver sa place. »

« […] Tu sais, je commence à me demander : si Dieu a fait l’homme à son image, est-ce qu’on ne devrait pas avoir peur de Dieu lui-même ? »

« […] La plupart des femmes avaient en elles quelque chose qui rendait la divination possible, mais elles ne savaient tout simplement pas s’en servir. Il fallait un enseignement pour comprendre que c’était là, et de la sagesse pour s’en emparer, or les enseignants étaient rares et la sagesse difficile à atteindre. »

Pour finir, qu’on me permette de citer l’éditeur Sonatine qui pointe exactement l’intérêt pour nous, de ces romans noirs étasuniens : « plus que toute autre, la terre du Sud cristallise ce qui fait des États-Unis un pays en crise : l’héritage colonialiste et les traces des traumatismes passés ; un fossé social et économique qui reproduit les injustices d’hier et les transmet de génération en génération ; les ravages de la violence et des drogues, autant de rappels que le rêve américain a bel et bien sombré corps et âme. »

![]()

Bruno Ménétrier