Il y a 100 ans jour pour jour naissait un des plus grands cinéastes français : Maurice Pialat. La Cinémathèque lui consacre une rétrospective à compter du 3 septembre. Un anniversaire qui offre l’occasion de revenir sur un de ses plus beaux films : Van Gogh, vision romancée des derniers jours du peintre.

Il y a un siècle, jour pour jour, naissait à Cunlhat l’un des plus grands cinéastes français : Maurice Pialat. Un cinéaste célébré à domicile, un peu moins hors de nos frontières. Si le Français impitoyable a peu à voir avec le compassionnel Ken Loach, le rapprochement fait par la critique anglaise au nom du Naturalisme a au moins permis à Pialat d’être reconnu de l’autre côté de la Manche. Outre-Atlantique beaucoup moins, en dépit des récents efforts du réputé critique du New Yorker Richard Brody. Du côté des grands cinéastes étrangers, Pialat compte le Taïwanais Hou Hsiao-hsien parmi ses laudateurs.

En France, le personnage a autant marqué qu’une œuvre qui connut quelques succès publics en dépit de sa radicalité, grâce notamment à sa collaboration avec l’alors populaire Gérard Depardieu. Pialat l’enfant terrible, le bougon. Celui dont on savoure les apparitions en mode briseurs de bons sentiments chez Chabrol (Que la Bête Meure) ou Eustache (Mes Petites Amoureuses). Le cinéaste qui critiqua la Nouvelle Vague alors que Truffaut a coproduit son premier film (tourné à 43 ans !)… et alors que la critique se réclamant de la Nouvelle Vague l’a toujours soutenu au cours de sa carrière.

En France, le personnage a autant marqué qu’une œuvre qui connut quelques succès publics en dépit de sa radicalité, grâce notamment à sa collaboration avec l’alors populaire Gérard Depardieu. Pialat l’enfant terrible, le bougon. Celui dont on savoure les apparitions en mode briseurs de bons sentiments chez Chabrol (Que la Bête Meure) ou Eustache (Mes Petites Amoureuses). Le cinéaste qui critiqua la Nouvelle Vague alors que Truffaut a coproduit son premier film (tourné à 43 ans !)… et alors que la critique se réclamant de la Nouvelle Vague l’a toujours soutenu au cours de sa carrière.

Un cinéaste dur avec les autres… et dans le jugement sur ses propres films. Le cinéaste qui défia les sifflets mécontents de sa Palme d’or pour Sous le soleil de Satan. Avec des titres n’ayant rien à envier dans le côté brutal, sans fioritures au contenu de ses films : La Gueule ouverte, Passe ton Bac d’abord, À nos amours… Des films pas vraiment aimables mais difficilement oubliables.

Un cinéma pas facile d’accès, mais en même temps si « proche » des compatriotes de Pialat parce qu’en partie influencé par une tradition naturaliste française incarnée en littérature par Zola et au cinéma par Jean Vigo et Jean Renoir. Même si chez Pialat il est moins question de chercher à « faire vrai » que de filmer sans se soucier d’esthétisme. Un cinéma s’opposant à la Nouvelle Vague française, mais en partie proche par sa liberté et son goût des scènes de dispute du cousin américain du mouvement (le cinéma de Cassavetes).

Chez Pialat, le travail sur le montage se focalise sur les pics d’intensité du récit. Au spectateur de boucher les trous narratifs. On peut dire sur ce point que son cinéma trouvait une forme de vérité (des émotions, des situations) au travers d’un artifice visible, celui d’une scène coupée net. Le côté sec, intransigeant de son approche permet de traiter sans complaisance des situations risquant de sombrer dans le dolorisme (la lente agonie d’un cancer dans La Gueule Ouverte).

Rappelons aussi que Pialat a « offert » au cinéma français Sandrine Bonnaire. Certains des regards de l’actrice dans À Nos Amours laissent dans un tel état de malaise, d’indécision qu’ils marquent immédiatement. Enfin, il a offert une réussite majeure à la série télévisée avec La Maison des bois.

Venons-en à 1991 et à Van Gogh. Un film dont le montage final a été fait selon son collaborateur Yann Dedet « au ressenti », Pialat coupant au moment d’une scène où l’ennui pointait le bout de son nez. Un film dont le seul lien visible de la mise en scène au travail du peintre sera quelques panoramiques de champs de blé. Un film dont le tournage est marqué par des brouilles de Pialat avec des techniciens et son producteur.

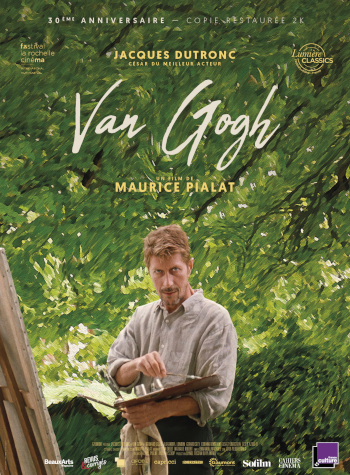

Un film qui repart bredouille de Cannes… mais sera un succès public, et offrira le César du meilleur acteur à Jacques Dutronc pour le rôle-titre. Un film romançant les 67 derniers jours de la vie du peintre Vincent Van Gogh (en fabriquant notamment une aventure entre le peintre et Marguerite Clémentine Élisa Gachet). En cela, c’est un biopic, tels que ces films-là se font à Hollywood. Un lieu où les cinéastes n’ont pas peur de mettre du « basé sur une histoire vraie » pour signaler que tout ce que l’on voit à l’écran n’a pas eu lieu.

Un film pour lequel j’ai parfois lu le reproche qu’il n’apprendrait rien sur la vie du peintre. On peut répondre à cela qu’un biopic n’est pas censé remplacer la lecture d’une biographie d’une personne célèbre. On en apprend plus sur Paul Schrader que sur LaMotta en regardant Raging Bull, plus sur la manière dont les années 1920 regardaient Napoléon que sur la bicorne avec la fresque de Gance… et c’est très bien comme ça.

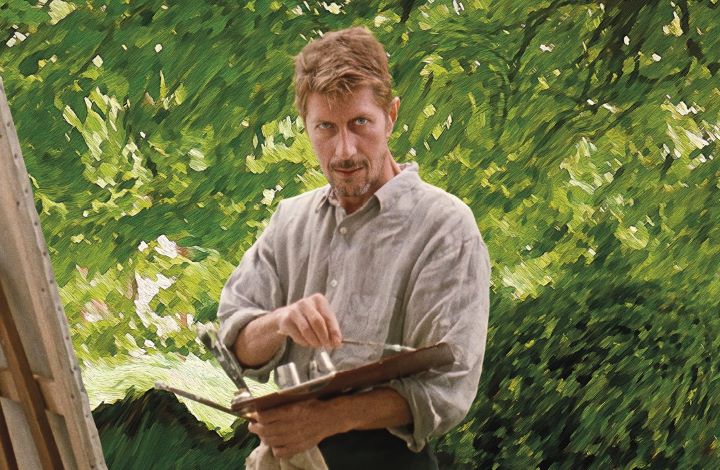

C’est un film lié aux propres tentatives de Pialat en tant que peintre. Un art auquel le futur cinéaste a fini par renoncer, remplacé par des petits boulots et des courts métrages amateurs… avant que le cinéaste ne tourne son premier court métrage professionnel en 1960, puis son premier long métrage en 1968. Pour l’anecdote, c’est Pialat qui tient le pinceau lors des gros plans sur la main de Van Gogh en train de peindre.

Un film s’ouvrant sur la main du peintre en action, filmée en gros plan et au ralenti. Quelques secondes pour commencer à faire ressentir l’acte de peindre dans son aspect le plus physique et le plus laborieux, comme dans les scènes de Vincent Van Gogh au travail qui suivront. Et raccord sur un train arrivant en gare, avec Vincent Van Gogh apparaissant en descendant du train, comme pas mal de héros de westerns. À Auvers-sur-Oise, le film sautant donc les grandes années artistiques arlésiennes du peintre.

Dans la voix, dans les attitudes, Dutronc est immédiatement dépouillé de la coolitude cynique qui a fait de lui une icône populaire de la chanson française. Et il ne l’arborera même pas lorsque son personnage répondra à ses interlocuteurs « à contrepied ». Après un début de film désarçonnant, il y a presque quelque chose de « confortable » lorsque plus loin Van Gogh porte son iconique chapeau de paille, tandis que le film se met brièvement à ressembler à certaines toiles de Courbet. Le peintre se rend au bord de la rivière, les prostituées sont là. Mais le confort du terrain connu se retrouve saboté. D’abord parce que la scène prend le contrepied du mythe de Van Gogh asexué. Ensuite lorsqu’un personnage mime pistolet en main devant le peintre un suicide par arme à feu… et évoque le souvenir de la Guerre de 1870.

Le paradoxe de Van Gogh, c’est qu’il est conçu par un cinéaste labellisé de son vivant, à domicile, « grand artiste »… pour mieux dézinguer tous les clichés associés à la figure de l’artiste. Les scènes du peintre en action mentionnées sont aux antipodes de l’acte de création artistique filmé comme quelque chose de divin ou de sublime. Vincent Van Gogh est ici un peintre ayant du mal à vendre ses toiles… mais pas non plus pauvre, car vivant au crochet de son frère Théo (Bernard Le Coq).

Probablement pour éviter les lieux communs sur l’artiste « génie fou », Pialat ne traitera pas l’internement du peintre à l’asile de Saint-Rémy-de-Provence. Vincent Van Gogh n’est pas ici un génie se distinguant de la masse, mais un artiste vivant au milieu des autres et de son temps. Un type qui fait des plaisanteries grivoises à table, un type arrogant, parfois même avec les personnes souhaitant le soutenir.

Pialat n’était à ce propos pas le plus « tendre » des cinéastes, mais ici les autres personnages sont traités sur un pied d’égalité avec Vincent Van Gogh. Le peintre a beau ironiser sur « l’idiot du village » dont il peint le portrait, le regard du cinéaste sur ce dernier n’est pas moqueur. Et ceux et celles qui entourent le peintre ont un droit égal à la complexité, aux contradictions.

Marguerite (Alexandra London) parle ainsi au détour d’une scène de son peu de goût pour le mouvement des « Suffragettes ». Mais quelques instants plus tard, critiquant le manque de réalisme de son portrait par Vincent, elle répond sèchement à son père le Docteur Gachet (Gérard Séty) pour qui elle ne comprendrait pas le génie du peintre. Le docteur a d’ailleurs beau prédire la reconnaissance future du peintre, le film est fait du point de vue d’une époque ne voyant dans l’œuvre que des croûtes, pas du « présent qui a compris son génie ». Pas question pour le cinéaste de distribuer des mauvais points au jugement artistique des pairs.

Vincent Van Gogh est non seulement un personnage parmi d’autres dans le film… mais aussi au milieu de ce qui agite historiquement la France de la fin du 19ème siècle. Peu après l’évocation de 1870, l’ombre de la Commune de 1871 transparaît ainsi lorsque Le Temps des Cerises est chanté à table. Sur les rapports hommes/femmes, le film oppose Vincent/Marguerite et Théo/son épouse. D’un côté deux êtres complices tout en ne se comprenant pas, de l’autre un couple en crise. Du semi-optimisme au mieux donc. Mais avec Pialat, c’est toujours ça de pris.

Ce film peu intéressé par la légende traite du coup de façon minimale certains des épisodes les plus célèbres de la mythologie Van Gogh.

L’oreille coupée est très peu évoquée. Le suicide n’est pas montré. Il est juste anticipé au travers du personnage le mimant avec une arme à feu dans la scène des prostituées et du bord de la rivière… puis par Van Gogh le mimant lui-même un peu plus loin dans le film.

La citation du Massacre de Fort Apache dans la scène du cabaret, la plus belle du film, a souvent été mentionnée. Une citation au goût amer si on la prend littéralement. La Guerre de 1870 et la Commune comme fractures comparables à celles engendrées par la Guerre de Sécession. Ce qui se défend hélas historiquement, les fractures françaises de la période se retrouvant plus tard exacerbées par L’Affaire Dreyfus.

Le film cite aussi sur la fin une réplique des Contrebandiers de Moonfleet. Une fin résumant l’ambition de démythification de Pialat… mais d’une manière nettement plus joyeuse que tout ce qui a précédé.

Une Marguerite en deuil croise un jeune peintre attiré par l’aura artistique des lieux. Un peintre se trompant d’ailleurs sur les noms de peintres inspirés par les lieux. Il lui demande si elle a connu Van Gogh. Elle lui rétorque, levant le voile comme pour remplacer le deuil par le souvenir heureux, un « C’était mon ami. ». Au mythe du peintre génial est opposée la réalité d’une rencontre ordinaire l’ayant transformée humainement.

Avec Van Gogh, Pialat signait l’un des plus beaux films français des années 1990… et un vrai succès populaire avec 1.3 millions d’entrées. Le public sera nettement moins au rendez-vous 4 ans plus tard pour le tout dernier film de sa carrière, Le Garçu. Un film certes regardable… mais dans lequel l’apaisement ne réussissait pas vraiment au cinéaste. Peu importe, car le film arrivait à un moment où de jeunes auteurs français s’emparaient déjà de l’héritage du cinéaste.

![]()

Ordell Robbie