Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, les plaisirs (?) désormais unanimement reconnus du Unknown Pleasures de Joy Division.

“We resented it, but Rob loved it, Wilson loved it, and the press loved it, and the people loved it : we were just the poor stupid musicians who wrote it ! So we swallowed our pride and went with it. ” [1]

4 juin 1976. Les Sex Pistols se produisent au Lesser Free Trade de Manchester. De ce concert légendaire jaillira le meilleur (et mais aussi peut-être le pire) de la musique mancunienne. En effet, aux dires de Paul Morley, célèbre journaliste du NME, les presque quarante spectateurs qui y ont assisté (plusieurs milliers d’autres jureront avoir été présents, du style « J’y étais ! »…[2]) ont ensuite œuvré dans le monde de la musique, la plupart formant des groupes. Les Pistols avaient ainsi démontré que n’importe qui pouvait monter un groupe, que leurs membres sachent jouer, ou chanter, ou pas, ce qui était d’ailleurs bien souvent le cas ! La liste, non exhaustive, laisse rêveur : Pete Shelley et Howard Devoto (Buzzcocks, à peine formé à cette date, à l’origine de la venue des Pistols), Morrissey, Mark E. Smith (The Fall), Tony Wilson (animateur d’émissions de télévision sur Granada TV, bientôt fondateur du label Factory Records et de la mythique Haciendà), son futur homme-son Martin ‘Zero’ Hannett, et même… Mick Hucknall (Simply Red).

Il y avait aussi, dixit Morley, deux lads de Salford qui se connaissent depuis le collège, Bernard Dicken (aka Albrecht aka Sumner) et Peter Hook. Ce dernier achètera dès le lendemain une copie de basse Gibson de marque Eko pour trente-cinq livres, sans même savoir comment faire pour en sortir le moindre son [3]. Ils retournent à un second concert des mêmes Pistols le 20 juillet suivant, et discutent avec un grand gaillard dans un imper trop grand pour lui sur le dos duquel le mot « HATE » a été inscrit à la craie… Quelques mois plus tard, Ian Curtis, puisque c’est lui dont il s’agit, répond à une annonce d’un groupe cherchant un chanteur et est adoubé sans audition. Après avoir changé une première fois de batteur et de nom, Stiff Kittens, en Warsaw (inspiré par le bLOWien Warsawa sans aucun doute plus approprié), le groupe remporte un tremplin rock à l’Electric Circus, où ils font une double rencontre qui changeront leur vie : celle de Tony Wilson, donc, et de Rob Gretton, un DJ local qui se propose en tant de manager. Mi-1977, ils enregistrent des sessions d’un premier album pour la major RCA, maison de disque d’Iggy Pop, de Lou Reed et de Bowie (excusez du peu !) dont Curtis est un inconditionnel : des sessions au son brut punk bien crado qui ne sortira en version pirate que près de dix ans plus tard et dont le mix, notamment l’utilisation, même légère, de synthés (suprême horreur pour des punks!) ne leur convient pas.

Il y avait aussi, dixit Morley, deux lads de Salford qui se connaissent depuis le collège, Bernard Dicken (aka Albrecht aka Sumner) et Peter Hook. Ce dernier achètera dès le lendemain une copie de basse Gibson de marque Eko pour trente-cinq livres, sans même savoir comment faire pour en sortir le moindre son [3]. Ils retournent à un second concert des mêmes Pistols le 20 juillet suivant, et discutent avec un grand gaillard dans un imper trop grand pour lui sur le dos duquel le mot « HATE » a été inscrit à la craie… Quelques mois plus tard, Ian Curtis, puisque c’est lui dont il s’agit, répond à une annonce d’un groupe cherchant un chanteur et est adoubé sans audition. Après avoir changé une première fois de batteur et de nom, Stiff Kittens, en Warsaw (inspiré par le bLOWien Warsawa sans aucun doute plus approprié), le groupe remporte un tremplin rock à l’Electric Circus, où ils font une double rencontre qui changeront leur vie : celle de Tony Wilson, donc, et de Rob Gretton, un DJ local qui se propose en tant de manager. Mi-1977, ils enregistrent des sessions d’un premier album pour la major RCA, maison de disque d’Iggy Pop, de Lou Reed et de Bowie (excusez du peu !) dont Curtis est un inconditionnel : des sessions au son brut punk bien crado qui ne sortira en version pirate que près de dix ans plus tard et dont le mix, notamment l’utilisation, même légère, de synthés (suprême horreur pour des punks!) ne leur convient pas.

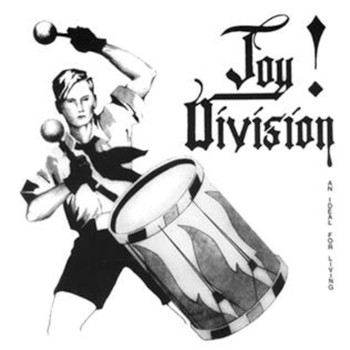

Ils adoptent enfin leur nom définitif, Joy Division, et autoproduisent pour 400 livres en juin 1978 leur premier EP intitulé An ideal for living, contenant notamment No love lost dont la pochette, tout aussi subversive que le nom du groupe inscrit en lettres gothiques, est un dessin au fusain, fait par Bernard A dit D dit S représentant un tambour des jeunesses hitlériennes. Ambigüité… Le EP sera repressé en septembre 1978 avec une pochette moins polémique (des échafaudages entremêlés). Joy Division entame une longue série de concerts, le plus souvent des premières parties, puis signe en novembre avec le label Factory Records tout juste naissant.

Ils adoptent enfin leur nom définitif, Joy Division, et autoproduisent pour 400 livres en juin 1978 leur premier EP intitulé An ideal for living, contenant notamment No love lost dont la pochette, tout aussi subversive que le nom du groupe inscrit en lettres gothiques, est un dessin au fusain, fait par Bernard A dit D dit S représentant un tambour des jeunesses hitlériennes. Ambigüité… Le EP sera repressé en septembre 1978 avec une pochette moins polémique (des échafaudages entremêlés). Joy Division entame une longue série de concerts, le plus souvent des premières parties, puis signe en novembre avec le label Factory Records tout juste naissant.

Joy Division apparaît sur le premier EP du label, A Factory Sample, avec deux titres, dont Glass, parfait trait d’union entre le punk rock de Warsaw et l’univers atmosphérique de Joy Division. La première session enregistrée pour John Peel en janvier 1979 leur permet d’accéder à une plus grande notoriété : ils seront dès lors considérés comme l’un des groupes les plus prometteurs au nord de Londres. Début avril 1979, ils s’enferment pendant deux (!) jours au Strawberry Studio de Stockport (celui de 10 CC) pour enregistrer, sous la férule de Martin Hannett, un album, révolutionnaire sur de nombreux points, inventant le post punk, la cold wave, et annonçant l’hégémonie sur le monde rock, voire la revanche sur la voisine honnie liverpuldienne, de la métropole mancunienne pour les quinze prochaines années.

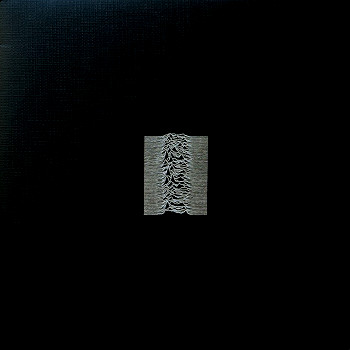

Le disque est d’abord révolutionnaire avec sa pochette : sur un fond noir, figure la représentation graphique des ondes radio émises par le premier pulsar découvert au début des années 70, une étoile approchant de sa mort. Tout un programme ! Un graphique semble-t-il repris d’un livre d’astronomie compulsé par Sumner et magnifié par Peter Saville, directeur artistique de Factory qui en change les couleurs (de noir sur fond blanc à blanc sur fond noir). L’absence de toute écriture sur la pochette (recto-verso), dont le nom du groupe, est aussi assez nouveau. A l’intérieur, des photos du groupe réalisées par Kevin Cummins, qui les suivra longtemps, et des faces intitulées ‘outside’ et ‘inside’ suggérant l’ambivalence voire la bipolarité. Un album visuellement conceptuel et une pochette tellement iconique que même Disney en a repris le graphisme sur un tee-shirt en 2012 [4].

Le disque est d’abord révolutionnaire avec sa pochette : sur un fond noir, figure la représentation graphique des ondes radio émises par le premier pulsar découvert au début des années 70, une étoile approchant de sa mort. Tout un programme ! Un graphique semble-t-il repris d’un livre d’astronomie compulsé par Sumner et magnifié par Peter Saville, directeur artistique de Factory qui en change les couleurs (de noir sur fond blanc à blanc sur fond noir). L’absence de toute écriture sur la pochette (recto-verso), dont le nom du groupe, est aussi assez nouveau. A l’intérieur, des photos du groupe réalisées par Kevin Cummins, qui les suivra longtemps, et des faces intitulées ‘outside’ et ‘inside’ suggérant l’ambivalence voire la bipolarité. Un album visuellement conceptuel et une pochette tellement iconique que même Disney en a repris le graphisme sur un tee-shirt en 2012 [4].

Il est ensuite révolutionnaire au niveau du son. Un climat d’angoisse au prisme d’une esthétique glacée noire, avec cette impression de déambuler dans un souterrain sinistre hanté par la voix de Ian Curtis. La production hyperactive et « survitaminée » (euphémisme) est celle de l’ex hippie Martin Hannett. Ce dernier est essentiel dans la transmutation du son de Warsaw, raffinant l’énergie brute de ce groupe punk lourd et agressif. Le groupe, puisque c’est leur premier album, ne sait pas trop ce qu’il veut et laisse le producteur, assez incontrôlable et au management tyrannique, s’en donner à « cœur-Joy » : bruitages divers, dont du grignotage de chips ou du verre brisé (I Remember Nothing) le son d’un ascenseur capté dans un cabinet rotatif Leslie (Insight), la batterie de Morris enregistrée dans les toilettes (sans toutefois produire un son… de chiottes), la voix de Curtis enregistrée au téléphone pour « avoir la distance nécessaire » sur Insight, l’utilisation (abusive ?) de la plate reverb et du digital delay, des enregistrements de guitares repassés à l’envers sur New dawn Fades… Curtis suggère aussi à Hook des notes de basses aigües : « the best way to hear yourself, with this bloody gear, is to play high-pitched

notes » [5].

Histoire dans l’histoire, Hannett participe à la conception, presque sur mesure, de plusieurs racks d’effets (delay surtout et reverb) avec des ingénieurs dans l’aérospatiale qui viennent de monter un atelier du nom d’Advanced Music System (AMS) dans la lointaine banlieue de Manchester, à Burnley. L’AMS D15-80S est le tout premier delay digital de l’histoire en 15 bits contrôlé par microprocesseur, capable en outre de modifier à la volée la hauteur de la note. Le matériel fera de fréquents allers – retours entre Burnley et le studio ou le domicile de Hannett pour répondre aux desiderata du producteur.[6]

Histoire dans l’histoire, Hannett participe à la conception, presque sur mesure, de plusieurs racks d’effets (delay surtout et reverb) avec des ingénieurs dans l’aérospatiale qui viennent de monter un atelier du nom d’Advanced Music System (AMS) dans la lointaine banlieue de Manchester, à Burnley. L’AMS D15-80S est le tout premier delay digital de l’histoire en 15 bits contrôlé par microprocesseur, capable en outre de modifier à la volée la hauteur de la note. Le matériel fera de fréquents allers – retours entre Burnley et le studio ou le domicile de Hannett pour répondre aux desiderata du producteur.[6]

Purificateur de ce son spatial, Martin Hannett, malgré des demandes souvent énigmatiques : « Great, do it again but more cocktail party » ou « a little bit more yellow » ou encore « slower but faster » [7], réalise l’alchimie atmosphérique de ce disque. Sumner et Hook détestent la production, avant de concéder plus tard que Hannett a bel et bien créé le son de Joy Division, que d’ailleurs, Curtis et Morris, au contraire des deux autres, adoraient. A partir d’un matériau lourdaud et primaire, le producteur façonne ainsi un univers mélancolique et obsédant, rythmé par une batterie syncopée et métronomique, avec un effet retard à la milliseconde sur la caisse claire, à laquelle on ajoute un des tout premiers pad électronique Synare sur She’s lost control.[8]

Mais la révolution est aussi littéraire [9] qui laisse transparaître toute la bipolarité de Curtis. L’ingénieur du son Chris Nagle, présent lors de l’enregistrement, raconte que Ian Curtis écrivait ses textes sur des feuilles pour les apprendre avant de les enregistrer en une seule prise la lumière éteinte. Ambiance… Influences évidentes de Kafka, du nihilisme nietzschéen… voire proustienne pour le titre de l’album. Les paroles des chansons de Curtis sont une sorte d’introspection expressionniste : Disorder évoque son épilepsie et la prise de médicaments qui le brident : « I‘ve got the spirit but lose the feeling » et le conduisent à la dépression décrite dans Insight, New Dawn Fades… I Remember Nothing évoque sa vie de couple dévastée, comme son épouse jeune maman de leur fille Natalie, par les « electrical storms » méthodiquement enfouis dans l’inconscient, ou encore l’incertitude du passage au monde adulte induisant la (petite) mort du romantisme adolescent (« Where will it end ? ») de Day of the Lords. Epilepsie toujours avec évidemment She’s Lost Control, sur une crise d’une des collègues de Curtis [10] alors que lui ne savait pas encore (consciemment) qu’il en était atteint. Des plages ensuite aux titres moins moroses (quoique) avec des références appuyées à William Burroughs dans Interzone, cauchemar quotidien dans le monde post-industriel mancunien en déliquescence, ou encore mytho-religieuses : « In a room with no window in the corner, I found Truth » (Shadowplay) et : « The power and glory of sin / What did you see there ? / The blood of Christ on their skins /I traveled far and wide through many different times » (Wilderness). Curtis n’écrivait pas seulement les paroles, il intervenait aussi dans la composition, selon Peter Hook.[11]

Révolution « Factoryelle », enfin, avec l’essor des labels indépendants et la création musicale en Albion, qui marque le début de la « second brit invasion » en territoire américain, laquelle atteindra son apogée au milieu des années 80. Le label Factory Records a été créé par Tony Wilson et Alan Erasmus, manager de groupes, en janvier 1978, selon ce concept, aux dires de la légende, inscrits en lettres de sang sur une serviette en papier : « Musicians own everything, the compagny owns nothing. All our bands have the freedom to fuck off.»[12]

Evolution du graphisme des logos du label [13]

Le modèle Factory qui sera impliqué pour une très grande partie dans la vague « Madchester » de la fin des années 1980, se concentrait sur la vente d’albums de « locomotives » et dont la distribution est assurée par des « majors » comme… Virgin : Joy Division puis New Order donc, OMD dont le single Electricity est le premier disque sorti par le label (FAC2) et produit par Hannett, A Certain Ratio, the Durutti Column du guitariste Vini Reilly, James puis Happy Mondays, avec un soin particulier apporté aux pochettes des albums, confiées le plus souvent à Peter Saville. Les ventes d’albums des « gros » permettent de financer les créations de formation plus confidentielles. Factory Records, dont toutes les « productions » portaient un numéro (un poster annonçant un concert – FAC1 …. au cercueil (!) de Tony Wilson – FAC501) est brillamment racontée dans le film sorti en 2002, 24 Hour Party People de M. Winterbottom. Wilson restera également célèbre pour avoir fondé la mythique Haciendà (FAC51) laquelle se révèlera un gouffre financier [14], ce qui entraînera d’ailleurs sa fermeture en 1992.

Inspiré par les tout premiers labels indépendants des majors, dont Stiff (The Damned, Elvis Costello, Ian Dury) créé dès 1976, et Rough Trade Records, fondé la même année que Factory et assurant plus tard la diffusion nationale de nombre d’entre eux, tout en produisant Stiff Little Fingers, The Smiths, Pulp puis The Strokes, ce business model fera des émules d’abord en Grande Bretagne avec, entre autres, 2-Tone et sa ribambelle de groupes ska dont The Specials et Madness, Mute (Depeche Mode, Nick Cave), Beggars’ Banquet (Bauhaus, The Prodigy) et son « sous-label » 4AD (Pixies, Lush), ou encore Creation (The Jesus & Mary Chain, Ride et plus tard Oasis). Il essaimera aussi en Europe avec les Disques du crépuscule en Belgique, un temps dénommé Factory Benelux, Bondage ou Boucheries Productions en France.

Pour finir, des sessions de Stockport ont également été enregistrés des titres qui auraient pu (dû ?) figurer sur Unknown Pleasures, et que l’on retrouvera sur des EP compilations du groupe, dont Substance, paru en 1988, et le magnifique coffret Heart & Soul de 1997, tels entre autres, Autosuggestion, From Safety to Where?, Exercise One ou Walked in Line.

L’habitude dans le système musical britannique était de sortir des titres uniquement en singles, qui comprenaient souvent des faces B de qualité, sans figurer sur un album. Plusieurs titres majeurs n’auraient pas détonné sur le LP : No Love Lost, aux relents très Doors déjà évoqué ci-dessus, ou Digital (deux titres parus sur An ideal for living), et surtout Transmission, sorti en EP en novembre 1979, dont la première version enregistrée est présente sur l’album avorté pour RCA : ce titre sera le véritable premier succès du groupe, selon Peter Hook : « We were doing a soundcheck at the Mayflower, in May, and we played Transmission : people had been moving around, and they all stopped to listen. I realized that was our first great song. »[15]

Transmission, titre parfaitement nommé puisque ce groupe ne cessera d’influencer plusieurs générations de musiciens, de U2 (dont Hannett produira d’ailleurs le deuxième single 11 O Clock Tick Tock’ en 1980 à Fontaines DC, en passant par Nirvana, The Verve, Radiohead, Muse et autres Smashing Pumpkins. Tout simplement cultissime.

![]()

The in-Low brothers (Stephan Triquet et Amaury de Lauzanne)

Joy Division – Unknown Pleasures (FAC10)

Label : Factory Records

Publié le 15 juin 1979

[1] Bernard Sumner, dans le livret accompagnant le coffret ‘Heart & Soul’ publié en 1997.

[2] Voir le livre de David Nolan ‘I swear I was there – the gig that changed the world’- Independent Music Press 2007.

[3] Durant les premiers concerts du groupe, Hook inscrira les notes sur les cases du manche de sa basse (cf. photo prise lors d’un concert au Rafter’s Club de Manchester le 30 juin 1977).

[4] Voir par exemple cet article publié sur France Info le 10/12/2012.

[5] Peter Hook « Unknown Pleasures, Inside Joy Division », Simon & Schuster, 2012

[6] Voir le film sorti en 2014 ‘He wasn’t only the 5th member of Joy Division…’ réalisé par C. Hewitt (extrait ici)

[7] Steven Morris cité par Jon Savage dans ‘Joy Division – the oral history’, Faber & Faber, 2019.

[8] Voir le documentaire sur Factory Records de la BBC4 sorti en 2023.

[9] Page extraite de « So this Permanence, Joy Division’s Lyrics & notebooks’ » de D. Curtis et J. Savage – Edition bilingue, R. Laffont 2014.

[10] Voir la scène dans le film ‘Control’ de 2007 réalisé par Anton Corbjin.

[11] ibid.

[12] Chris Ott ‘Unknown Pleasures’ Library of US Congress, 2004

[13] Matthew Robertson, ‘Factory Records – The complete graphic album (FAC 461)’, Chronicle Books, 2007.

[14] Cf. Peter Hook ’The Haciendà : How NOT to run a club ’ Pocket Books, 2010.

[15] Ibid.