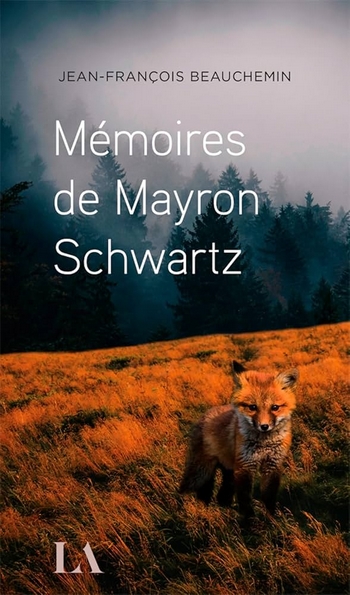

Depuis plus de vingt-cinq ans, le québécois Jean-François Beauchemin propose une œuvre humaniste imprégnée d’une poésie toujours ancrée dans le réel. Dans son dernier roman, le narrateur est né en 1960 comme lui, est écrivain comme lui, vit à la campagne comme lui, mais les ressemblances s’arrêtent là. D’une anecdote à l’autre, Mayron Schwartz livre ses souvenirs dans lesquels il est plus question des autres que de lui.

« Puisqu’il s’agit d’un livre sur le temps qui passe, j’ai trouvé naturel d’y mettre des méandres, des croisements, des retours en arrière et des ronds-points, un peu de désordre et quelques incertitudes mais beaucoup de signes encourageants, des après-midi qui se prolongent et des saisons vite révolues. On ne se surprendra pas non plus d’y trouver au passage deux ou trois destins démontés en pièces détachées, puis remontés, mais avec les boulons mal resserrés, ce qui on en conviendra est ordinairement un effet collatéral des années qui s’envolent. »

La partition narrative est ainsi joyeusement indisciplinée, sans aucune linéarité chronologique comme on peut s’y attendre dans des mémoires qui commenceraient assez logiquement par la naissance. « Ouvrage de marqueterie », le récit chemine d’anecdote en anecdote, butine d’un objet à l’autre avec une légèreté délicieuse, musarde sans réelle ligne de tension ou de rupture, ce qui peut décontenancer.

La partition narrative est ainsi joyeusement indisciplinée, sans aucune linéarité chronologique comme on peut s’y attendre dans des mémoires qui commenceraient assez logiquement par la naissance. « Ouvrage de marqueterie », le récit chemine d’anecdote en anecdote, butine d’un objet à l’autre avec une légèreté délicieuse, musarde sans réelle ligne de tension ou de rupture, ce qui peut décontenancer.

C’est justement dans ce registre « modeste » que Jean-François Beauchemin excelle. Il ne craint pas la banalité d’une vie qu’il parvient à peindre avec poésie, saisissant le fugace, le « petit » d’une vie mais qui n’est jamais l’insignifiant mais toujours propice à la rêverie pastorale : un moineau domestique blessé à l’aile, qui une fois soigné n’a plus jamais quitté le jardin de son bienfaiteur et y chante à tout rompre, un renard baptisé Eugène que Mayron apprivoise comme le petit prince en s’installant à l’entrée de son terrier.

Dans ces mémoires fictives, aucune posture égocentrique. Au contraire, au lieu de parler de lui, Mayron parle des autres car « je ne vaux rien sans les autres, pas même le prix d’une courge à la foire maraichère du village ». En fait, il dresse un portrait de sa vie à partir de la vie des autres , de ses morts qu’il chérit, avec en fil conducteur une question existentielle puissante : comment trouver le bonheur ?

Tous les personnages de la vie de Mayron sont de superbes personnages plein de couleurs qu’on adore découvrir, notamment les membres de sa famille. Ses quatre grands-parents et ses parents sont des rescapés d’Auschwitz et des marches de la mort. Chacun a essayé de cultiver son bonheur pour enjamber le traumatisme de la Shoah : le grand-père Aron adepte d’une foi bigarrée qu’il appelle christiano-juive ; la grand-mère Shamira, la seule nihiliste de la famille ne parvenant pas à s’agripper au plaisir de vivre avec ses sept tentatives de suicide ; ou encore l’autre grand-père, Solomon, souffrant d’une forme de dyslexie très poétique, avec son langage fleuri qui a donné à son petit-fils le goût pour les mots et leur mélodie.

« Voilà peut-être au fond pourquoi j’écris ce livre : pour me rappeler à quel point j’aurai été la plupart du temps heureux ».

Jean-François Beauchemin donne une formidable leçon de vie avec son Mayron dont l’incorrigible optimisme étonne autant qu’agace sa soeur, la sceptique Rivka. Aucun malheur ne vient à bout de sa gaieté. On peut être heureux après avoir lutté pour l’être comme ses grands-parents revenus d’entre la mort, mais on peut également s’émerveiller de la vie sans avoir à lutter comme Mayron si on est entourés de ceux qu’on aime, des livre qu’on aime, selon la formule simple de son père qui résume son bonheur à la formule simple « ta mère, la musique et la soupe ».

Tout est fictif dans ce roman généreux, pourtant la magie opère et donne l’impression que tout est vrai, que tous les personnages ont existé, tant l’auteur parle d’eux de façon. Il y a beaucoup de morts et d’enterrements, mais jamais le roman n’est triste, mélancolique oui, mais surtout réconfortant et apaisant. Il ne faut pas le lire d’un coup, le récit pourrait répétitif, mais au contraire le butiner pour en percevoir toute la saveur.

![]()

Marie-Laure Kirzy