Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : dans les derniers jours de 1979, The Clash donnait aux années 1970 un (son ?) chef d’œuvre, London Calling, brassage musical et hymne au désir de lutter malgré les illusions perdues.

Si l’année 1979 s’était arrêtée un 13 décembre, elle aurait quand même été un immense millésime musical. Mais le 14, The Clash a décidé d’avancer Noël de quelques jours en sortant un candidat sérieux au titre (vain et ridicule) de plus grand album rock de tous les temps.

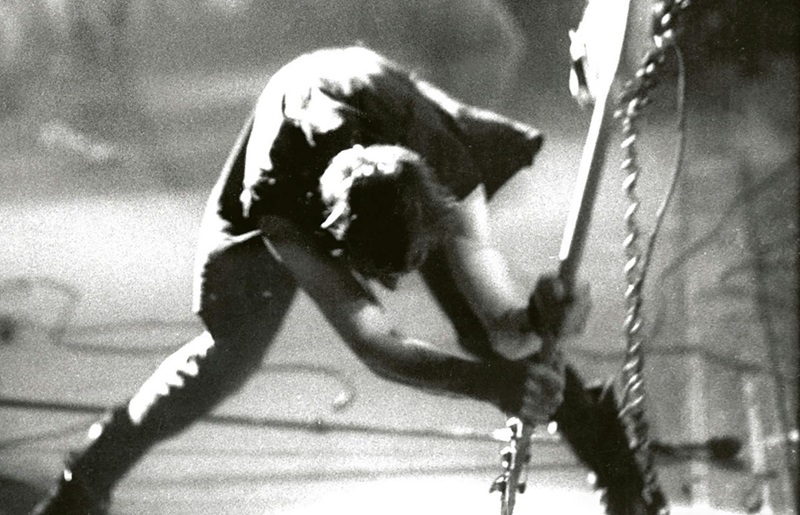

The Clash ne vendra jamais autant que les Beatles. Mais London Calling opère pour le groupe un changement de dimension artistique comparable à celui des albums des Fab Four de la seconde moitié des années 1960. Un changement symboliquement signalé par la pochette. Cliché mythique de Paul Simonon fracassant sa basse sur scène à New York. Choisi contre l’avis de la photographe Pennie Smith le trouvant trop flou par Strummer et le graphic designer Ray Lowry. Avec probablement les Who en tête, au moment où The Clash parlait de sa génération.

The Clash ne vendra jamais autant que les Beatles. Mais London Calling opère pour le groupe un changement de dimension artistique comparable à celui des albums des Fab Four de la seconde moitié des années 1960. Un changement symboliquement signalé par la pochette. Cliché mythique de Paul Simonon fracassant sa basse sur scène à New York. Choisi contre l’avis de la photographe Pennie Smith le trouvant trop flou par Strummer et le graphic designer Ray Lowry. Avec probablement les Who en tête, au moment où The Clash parlait de sa génération.

Les couleurs vertes et roses du titre renvoient elles au premier album du King. Le groupe qui réclamait qu’Elvis, les Beatles et les Stones fassent place nette dans 1977 devient le King du Rock de son époque. Ceux qui avaient esquissé en reprenant sur leur premier album le classique reggae Police and Thieves le désir de sortir du Dogme Punk franchissent le Rubicon avec London Calling.

En 1979, The Clash revenait d’une tournée américaine. Ayant quitté leur manager Bernard Rhodes, les musiciens ne peuvent plus répéter à Camden Town. Le Tour manager Johnny Green et le roadie Baker leur trouvent comme nouveau lieu Vanilla Studios, (symboliquement) à l’arrière d’un garage à Pimlico. A ce moment-là, Strummer et Jones n’ont rien composé pendant un an.

Lors des sessions de Vanilla Studios, le groupe commence par faire des reprises de Rock, Rythm’n’Blues, Reggae… Ce qui explique sans doute la forte présence de covers dans l’album final. L’emploi du temps est très cadré : premières répétitions, match de foot de fin d’après-midi pour souder le collectif, boire au pub et nouvelles répétitions. Le groupe écrit et enregistre des démos. En mai 1979, il entre en studio.

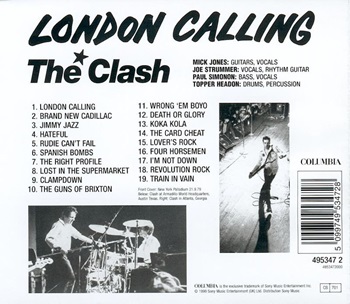

En dépit de la désapprobation de CBS, c’est Guy Stevens qui produit. Figure autodestructrice, le producteur de Mott the Hoople sera décisif pour construire une unité à un album panachant de nombreux territoires musicaux. Punk (London Calling), Jazz (Jimmy Jazz), Ska (la reprise de Wrong ’em Boyo), Reggae (The Guns of Brixton, la reprise de Revolution Rock), Rockabilly (la reprise de Brand New Cadillac), Rock imprégné de Spector Sound (The Card Cheat)…

Par son éclectisme, l’album est le White Album du Punk. En mieux, parce que, là où le classique beatlesque est inégal, London Calling contient 19 titres d’impact à peu près égal. L’album s’aventure aussi du côté d’un romantisme, d’une sentimentalité qu’on n’associe pas spontanément au Punk. Comme dans Train in Vain, morceau caché de fin d’album intégré à son tracklisting officiel par les rééditions.

S’il ne rentre pas au sens strict dans la case concept album, London Calling est néanmoins, dans ses compositions originales, un grand roman londonien alternant la grande histoire et l’intime, les croisant parfois. Un récit politiquement engagé contre le National Front, contre le Thatchérisme naissant, mais jamais un tract écrasant ses personnages.

London Calling ouvre l’album en brandissant la peur du nucléaire. Sa nuclear error fait allusion à l’incident de Three Mile Island la même année. Mais on sent bien que la peur renferme aussi des souffrances plus intimes. Centré sur un hors la loi en fuite, Jimmy Jazz inaugure la série de références au cinéma de l’album. Puis c’est un toxicomane dépensant tout son argent chez un dealer qui apparaît dans Hateful.

Rudie Can’t Fail renvoie lui aux Rude Boys, figure de la sous-culture jamaïcaine sixties défiant les normes sociales. Spanish Bombs remonte ensuite le temps dans les années 1930, célébrant les héros de la Guerre d’Espagne en dépit de leur échec qui ouvrit la voie à Franco. Porté par une musique au ton léger, The Right Profile fictionnalise l’accident de l’acteur hollywoodien Montgomery Clift. Les passants ne sont pas sûrs de reconnaitre l’accidenté alors que dans la réalité il fut vite emmené à l’hôpital. Et sombra ensuite dans l’alcool et la drogue.

Comme son titre l’indique, Lost in the Supermarket est le portrait d’une société consumériste vide de sens. Mais aussi le récit d’un individu traumatisé lors de son enfance par les bruits de disputes entendus dans les appartements voisins du sien (suggérant de la violence). Clampdown appelle quant à lui à se révolter contre le lavage de cerveau capitaliste tout en mettant en garde contre l’extrême-droite… et en ajoutant que ce lavage de cerveau existe aussi dans le Bloc de l’Est. Les personnages de The Guns of Brixton, conclusion du premier disque, doivent eux choisir entre l’acceptation du statu quo et une révolte au risque de subir la brutalité de certains policiers.

Le narrateur de Death or Glory a de son côté un regard adulte et distant sur la rébellion juvénile. Au vu de la manière dont est orthographiée la boisson qui est le sujet de la chanson, le plaisir rafraichissant du soda de Koka Kola ne peut que relever, lui, de l’ironie. The Card Cheat raille les joies des plus fortunés à la manière du « Ils sont à présent tous égaux devant la mort » de Barry Lyndon. Lover’s Rock encourage avec humour les hommes aux rapports protégés tout en décrivant les effets secondaires de la pilule abortive, ce dernier point ayant valu au groupe des critiques. La digression humoristique continue sur Four Horsemen, dans lequel le groupe se dépeint comme les Quatre Cavaliers de l’apocalypse.

Le narrateur de Death or Glory a de son côté un regard adulte et distant sur la rébellion juvénile. Au vu de la manière dont est orthographiée la boisson qui est le sujet de la chanson, le plaisir rafraichissant du soda de Koka Kola ne peut que relever, lui, de l’ironie. The Card Cheat raille les joies des plus fortunés à la manière du « Ils sont à présent tous égaux devant la mort » de Barry Lyndon. Lover’s Rock encourage avec humour les hommes aux rapports protégés tout en décrivant les effets secondaires de la pilule abortive, ce dernier point ayant valu au groupe des critiques. La digression humoristique continue sur Four Horsemen, dans lequel le groupe se dépeint comme les Quatre Cavaliers de l’apocalypse.

Retour au sérieux avec I’m Not Down, racontant comment Mick Jones s’est relevé au propre et au figuré d’une agression. Et il y a l’épilogue caché, celui qui mêle le politique et l’intime. Inspiré à Mick Jones par ses trajets en transports en commun pour aller voir sa girlfriend de l’époque (qui lui refusait ensuite de rentrer chez elle), Train in vain conclut l’album sur une rupture amoureuse. Un dialogue de sourds entre un narrateur qui attendait du soutien émotionnel et son ex-compagne qui attendait de la stabilité financière.

London Calling est un album engagé. Mais peut-être appelle-t-il moins à l’insurrection qu’à ne pas capituler devant les gifles administrées par le Réel à toutes les espérances. Là où les sommets du Rock anglais des années 1980 seront tous imprégnés de renoncement face aux mutations de la société anglaise. Renoncement suicidaire chez Joy Division, repli sur soi chez The Cure, défaite en râlant chez The Smiths.

![]()

Ordell Robbie

Bonjour, on ne dit ou n’écrit pas les Clash mais le Clash dixit Joe Strummer à l’époque…

Bien à vous.

Bien vu !

Excellent article merci

Un des mes albums préférés à l’humour féroce, y compris dans les pages intérieures (voir les bâtons barrés figurant le nombre d’albums restant pour se libérer du joug de CBS) et au patchwork sonore peu égalé entre la rythmique implacable de Simonon et Headon, les coups de boutoirs vocaux de Strummer et la clarté dans la distorsion de Jones ( à qui l’on doit les SOS en morse à la fin de London Calling réalisés en triturant le switch de sélection de sa Les Paul)…

Du grand art vraiment

Mais alors, quel est le 51e album des années 70, le lp oublié ?

Chacun a sa réponse .

La mienne : One Year (1971), Colin BLUNSTONE

Il y a aussi Tapestry (1971), Carole KING

Et merci pour The Specials !

Allez maintenant, place aux meilleurs albums des années 80 !

Il y a en plus d’une vingtaine qui sont restés sur le carreau, la liste serait trop longue. Et oui, on démarre les eighties, avec encore plus de débats entre les rédacteurs. De vrais crève-coeurs ! Mais le principe restera le même : inclure suffisamment d’incontournables pour que ça ne soit pas ridicule, rajouté des coups de cœur personnels pas forcément aussi populaires qu’ile devraient l’être, et insérer quelques albums controversés ou inconnus au milieu. On attend tes commentaires avec impatience !

C’est très bien comme ça, merci !