Quatrième chapitre de notre revue des 25 dernières années, et sans doute le plus difficile à réaliser de tous, celui concernant les romans préférés de la Rédaction Benzine pour ce premier quart de siècle. Difficile, car la lecture plus que n’importe quelle autre « pratique » est quelque chose de terriblement intime et personnel, qui n’a dans la plupart des cas rien à faire des reconnaissances critiques, des prix littéraires, etc. Avec 175 livres cités en tout, ce ne fut pas facile, mais le résultat est là. Et nous l’aimons bien !

Chaque année, deux fois par an, à chaque rentrée littéraire, déferlent sur la France des centaines de nouveaux romans. Et si l’on ajoute ceux venus d’ailleurs, on renonce vite à faire le compte. Multipliez ça par vingt-cinq années, et vous obtenez un chiffre qui donne presque des crampes rien qu’à l’idée de l’écrire. Et n’en déplaise à celles et ceux que cette profusion effraie ou dérange, c’est une vraie bénédiction. Cette luxuriance, cette diversité vertigineuse, ce foisonnement de voix et de formes, c’est exactement ce qui fait la vitalité de la littérature contemporaine. Il y en a pour tous, de quoi se sentir bien, bousculé, apaisé ou même offensé – bref, vivant. Alors, quand il s’agit de réduire ce bouillonnement littéraire à vingt-cinq titres seulement, même les chroniqueuses et chroniqueurs de Benzine, qui ont lu (vraiment) beaucoup mais pas tout, hésitent, se torturent les méninges pour réussir à savoir quoi choisir. Au final, on a une image – certainement pas un classement, ni un verdict définitif – de ce que nous avons aimé, et que nous voulons partager et défendre.

Il est intéressant de voir à la fois une véritable logique et une indéniable diversité dans cette liste. Des auteurs qui sont (parmi) les plus marquants du quart de siècle, et même du siècle précédent sont là. L’ex-« golden boy » scandaleux Brett Easton Ellis des années 80-90 est ainsi devenu l’un de ces monstres sacrés de la littérature qui ont fait une quasi-unanimité chez nos chroniqueuses et chroniqueurs. Autre auteur « polémique » qui a recueilli beaucoup de votes : Michel Houellebecq. Il a marqué la littérature, non seulement en France, et on vous conseille de le lire pour vous en rendre compte, pour aller au-delà de l’image parfois caricaturale dont on l’affube. Haruki Murakami fait aussi partie de ce petit nombre d’écrivains que nous avons tous cités : à la fois adoré à travers le monde – il est l’un des auteurs actuels les plus lus un peu partout sur la planète – et souvent vaguement « méprisé » par certains « intellectuels » critiquant son succès, il a désormais une oeuvre impressionnante de richesse et de complexité.

Parlons en particulier de deux romans – parmi d’autres – qui se sont dégagés au cours de cet exercice. D’abord, la Route de Cormac McCarthy, un auteur US colossal, qui a écrit des romans essentiels de la littérature US, et qui devait faire partie de cette sélection : que ce soit avec un de ses livres les plus abordables, d’ailleurs adapté au cinéma aux Etats-Unis, mais aussi en France dans une mémorable version BD, n’est certainement pas un problème : la littérature, la grande, la vraie, se doit d’être LUE pour vivre, pour perdurer. Il faut parler aussi, nous semble-t-il, du 2666 de Roberto Bolaño, certes beaucoup moins connu, mais qui est un livre-monde, une oeuvre inclassable, unique, et surtout nécessaire quand on voit l’état actuel des choses.

A noter, pour finir, que dans cette liste, on trouve aussi des romans de genre, des polars pour la plupart, un genre qui est devenu extrêmement populaire au cours de ce premier quart de siècle. Ce n’est certainement pas une trahison de la « grande littérature », ce n’est nullement anecdotique si on prend en compte la quantité total de thrillers aujourd’hui publiée, et c’est surtout, à notre avis tout au moins, dans le « genre » qu’ont toujours œuvré certains des plus grands génies de la littérature mondiale : sans remonter à Homère et à son Odyssée – mais en fait, si -, on aimerait bien trouver en France, et aussi vite que possible, un nouvel Alexandre Dumas, qui nous emporte au fil d’aventures rocambolesques… et inoubliables. Et puis, du côté du monde anglo-saxon, on a bien besoin de trouver une relève à James Ellroy qui se fait vieux (pardon !) et à John Le Carré, qui nous a quitté (et qui, in extremis, ne figure pas dans cette liste, même s’il est l’auteur préféré de certains d’entre nous). Ce qui manque ici, et qui va devenir impardonnable si ça continue, c’est l’absence d’ouvrages de Science-fiction, venant en particulier de Chine, alors que ce « genre » est à nouveau, comme il l’a été dans les années 1950 à 1970, l’un des plus importants culturellement et socialement, de par sa contribution à la réflexion sur l’évolution des sociétés humaines.

A suivre, donc, et c’est un mot idéal pour (ne pas) conclure l’intrioduction d’un article sur les livres que nous aimons.

American Death Trip – James Ellroy (2001)

Deuxième volet d’Underworld USA, American Death Trip fait de l’Amérique post-Kennedy un cauchemar administratif : flics véreux, barbouzes, mafia, Ku Klux Klan, fantasmes de puissance et violence bureaucratique. Ellroy écrit au scalpel (et à la mitrailleuse), enchaînant ellipses, sigles, coups bas : on lit comme on dévale un escalier. Un roman-hydre, paranoïaque, où l’Histoire n’est plus un récit mais une machine à broyer.

Mystic River – Dennis Lehane (2001)

Lehane transforme un fait divers en tragédie grecque de quartier. Trois amis d’enfance, un traumatisme, puis un meurtre qui réactive tout ce que Boston (et ses loyautés viriles) préfère taire. Mystic River excelle à montrer comment la violence s’hérite : par la famille, la rue, la honte, les silences. Polar ? Oui, mais surtout roman moral, hanté par l’idée qu’il n’y a pas de justice “pure”, seulement des comptes à régler.

Kafka sur le rivage – Haruki Murakami (2002)

Murakami signe ici un rêve éveillé à deux voix : un adolescent en fuite et un vieil homme “ouvert” au merveilleux. Chats qui parlent, bibliothèque comme sanctuaire, prophéties, musique, désir : tout flotte, tout aimante. Kafka sur le rivage n’explique pas, il ensorcelle, et c’est sa force : le sens se dérobe, mais l’émotion reste. Une fable sur l’identité et la perte, où l’inconscient prend le volant et ne rend plus les clés.

Bienvenue au club – Jonathan Coe (2002)

Grande fresque pop et politique : adolescence, classes sociales, musique, et Angleterre thatchérienne en arrière-plan (qui finira par passer au premier plan). Coe a le don rare de faire rimer chronique tendre et satire au vitriol, sans sacrifier ses personnages à l’idée. On rit, on serre les dents, on reconnaît ce pays qui se reconfigure. Roman de formation, roman de génération, et radiographie d’un basculement : le moment où l’humour devient une manière de survivre.

Une histoire d’amour et de ténèbres – Amos Oz (2002)

Oz mêle autobiographie, histoire d’Israël et roman familial, dans une prose qui avance comme une confession lucide. L’enfance à Jérusalem, la langue, les livres, les idéaux, et surtout la mère – figure centrale, lumineuse et tragique. Plus qu’un récit « sur” un pays, c’est un livre sur la fabrication d’un monde : comment naissent les mythes, comment ils consolent, comment ils blessent. Un grand texte sur la mémoire, la filiation et les mensonges nécessaires.

2666 – Roberto Bolaño (2006)

Œuvre-monde, éclatée en cinq parties qui se répondent comme des miroirs fêlés : critique littéraire, satire universitaire, enquête, errance, et l’horreur répétitive des féminicides à Santa Teresa (double fictionnel de Ciudad Juárez). Bolaño invente un roman-labyrinthe : chaque piste mène à une autre, chaque certitude se délite. 2666 capte un siècle qui ne sait plus nommer le mal, seulement l’archiver. Lecture-fleuve, obsédante, qui laisse un vertige durable.

Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (Millénium 1) – Stieg Larsson (2005)

Le thriller scandinave devenu phénomène mondial : enquête journalistique, secrets de famille, corruption institutionnelle, et duo inoubliable (Blomkvist / Lisbeth Salander) où la marginale hacker vole la vedette à tous. Larsson combine efficacité feuilletonnante et charge politique : violences sexuelles, impunité, hypocrisies bourgeoises. On tourne les pages à toute vitesse, mais ce qui reste, c’est l’énergie rageuse de Salander – icône pop, mais surtout rappel que le crime est souvent un système, pas un accident.

La Griffe du chien – Don Winslow (2005)

Roman total sur la guerre contre la drogue : cartels, CIA, police, Église, politique mexicaine et américaine, tout le monde y laisse son âme. Winslow écrit comme un scénariste sous adrénaline, mais avec une colère documentée : l’épopée sert à montrer l’impasse, la spirale, la contagion du cynisme. La Griffe du chien est un grand livre sur l’illusion du “bien” dans un conflit où les camps se ressemblent de plus en plus. Addictif et désespérant.

Lunar Park – Bret Easton Ellis (2005)

Ellis joue avec son propre mythe : “Bret Easton Ellis” devient personnage, mari, père, écrivain perturbé, et la banlieue se transforme en maison hantée postmoderne. C’est drôle, inquiétant, parfois bouleversant : derrière le jeu méta, le livre parle de paternité, de culpabilité, de ce qu’on transmet (ou pas). Lunar Park ressemble à un remake parano de la success story américaine : plus on veut être normal, plus le monstre revient – et il a ton visage.

La Route – Cormac Mc Carthy (2006)

Un père et son fils marchent dans un monde mort. Tout est cendre, faim, menace. McCarthy dépouille la langue jusqu’à l’os : phrases courtes, silence, lumière rare. Ce minimalisme devient une intensité : chaque geste (partager une boîte de conserve, allumer un feu) prend une dimension sacrée. La Route est un roman de fin du monde qui ne parle “que” d’amour, mais d’un amour sans promesse, tenu à bout de bras, dans l’ombre des pires possibles.

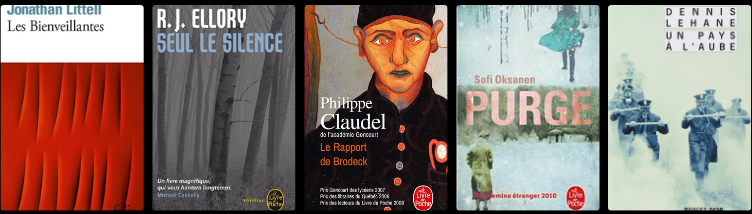

Les Bienveillantes – Jonathan Littell (2006)

Monstre littéraire et moral : faire parler un officier SS à la première personne, et tenir la distance, sans complaisance mais sans confort. Littell plonge dans l’administration du crime, la logique froide, la banalité bureaucratique qui rend l’horreur praticable. Livre controversé, forcément, mais puissant par sa capacité à faire sentir l’engrenage : pas le Mal abstrait, plutôt la somme de décisions, d’ambitions, d’obéissances. Lecture éprouvante, parfois suffocante, qui pose une question simple et insupportable : comment ça « passe » ?

Seul le silence – R. J. Ellory (2007)

Ellory embrasse l’Amérique comme une ballade sombre : années 30-60, petites villes, secrets, violence, et l’idée que le mal peut avoir un visage banal. C’est un roman d’atmosphère avant tout, mélancolique, où l’émotion naît de la durée : les amitiés, les deuils, les occasions manquées. Seul le silence tient par sa voix, celle d’un narrateur marqué au fer rouge, et par une fatalité très « noir », qui finit par ressembler à une malédiction familiale.

Le rapport de Brodeck – Philippe Claudel (2007)

Un village, un étranger, un crime, et un « rapport » qu’on exige d’un homme pour mieux contrôler le récit. Claudel écrit une fable morale sur la peur de l’autre, la lâcheté collective, la manière dont une communauté se fabrique des innocences. L’époque n’est pas nommée, ce qui rend le livre plus inquiétant : il parle de partout. Avec une langue simple et tendue, Le rapport de Brodeck montre comment les mots peuvent devenir une seconde violence, ou la seule tentative de réparation.

Purge – Sofi Oksanen (2008)

Deux femmes, deux époques, et une Estonie prise entre occupations, traumas, mensonges. Oksanen tisse thriller intime et roman historique, en rappelant que les violences politiques s’inscrivent dans les corps, surtout ceux des femmes. Purge avance par révélations, mais ce n’est pas qu’un récit à suspense : c’est un livre sur la honte, la survie, la trahison nécessaire. Sa force vient de ce mélange de précision et de tension, et de sa capacité à faire sentir la peur comme un climat.

Un pays à l’aube – Dennis Lehane (2008)

Lehane passe à l’échelle d’une nation : Boston, la police, les grèves, la montée des extrémismes, et l’Amérique qui s’invente en se déchirant. C’est ample, romanesque, mais jamais décoratif : l’Histoire pèse sur les corps et sur les choix. On retrouve son sens du rythme, du dialogue, du tragique, mais avec une ambition sociale plus frontale. Un pays à l’aube n’idéalise pas « le peuple » : il montre aussi ses violences, ses haines, ses contradictions.

La Carte et le territoire – Michel Houellebecq (2010)

Houellebecq en mode fausse nonchalance, vrai scalpel : monde de l’art, tourisme, capitalisme tranquille, solitude polie. Le roman surprend par sa douceur relative et sa mélancolie, tout en gardant l’ironie acide et les phrases qui claquent. L’idée brillante : faire de la représentation (cartes, images, marques) le cœur même du récit, comme si la réalité n’existait plus qu’en packaging. Et puis il y a « Houellebecq » personnage… Un livre sur la marchandisation du vivant, drôle et sinistre à parts égales.

L’amie prodigieuse – Elena Ferrante (2011)

Naples, l’amitié, la rivalité, la classe sociale : Ferrante raconte deux vies emmêlées (Elena et Lila) avec une intensité rare. Tout semble simple (l’enfance, l’école, les garçons, la violence…), mais le roman capte la complexité d’être femme, de vouloir s’élever, d’aimer sans se dissoudre. Le style est limpide, mais l’effet est volcanique. L’amie prodigieuse ouvre une saga, oui, mais tient déjà comme un bloc : portrait d’un milieu, et anatomie d’un lien qui dévore autant qu’il sauve.

Limonov – Emmanuel Carrère (2011)

Ni biographie, ni roman, ni essai : Carrère fait de Limonov un personnage total, miroir sale de l’Europe post-soviétique. Poète voyou, dissident, soldat, provocateur : impossible à aimer, impossible à ignorer. Le livre brille par son art du récit et sa lucidité morale : Carrère raconte sans héroïser, fasciné mais pas dupe. À travers Limonov, c’est l’obsession de la grandeur, la tentation du radical, et le besoin de récit qui sont interrogés, avec ce style « Carrère » : direct, nerveux, addictif.

Au revoir là-haut – Pierre Lemaître (2013)

Après 14-18, deux survivants montent une arnaque aux monuments aux morts : idée géniale, à la fois farce noire et critique sociale. Lemaître mélange souffle feuilletonesque, personnages expressifs et cruauté d’époque (les gueules cassées, les profiteurs, l’État qui oublie). C’est populaire dans le meilleur sens : lisible, rythmé, émotionnel, sans renoncer à la noirceur. Au revoir là-haut raconte comment la société “honore” ses morts… tout en trahissant ses vivants.

Réparer les vivants – Maylis de Kerangal (2014)

Une journée, un cœur, une chaîne humaine : accident, don d’organes, greffe. Kerangal écrit au présent, dans une langue ample, presque musicale, qui épouse le mouvement des corps, des machines, des décisions. Le roman impressionne par son équilibre : précision technique sans froideur, émotion sans pathos. Tout est là : le deuil, l’éthique, la solidarité, la beauté concrète du soin. Réparer les vivants transforme un dispositif médical en grand récit collectif, et rappelle que “réparer” n’efface rien, mais permet de continuer.

Vernon Subutex – Virginie Despentes (2016/2018)

Trilogie chorale et électrique : Vernon, ex-disquaire à la dérive, devient point de convergence d’une galerie de personnages (précaires, bourgeois, artistes, flics, paumés) qui racontent la France contemporaine à hauteur de trottoir. Despentes a le sens du portrait qui mord, du dialogue qui fuse, du désespoir qui se déguise en sarcasme. C’est drôle, violent, tendre parfois, et furieusement vivant. Vernon Subutex capte la fin d’un monde (culture rock, promesses sociales) et l’invention bancale d’un autre, dans les marges.

Sérotonine – Michel Houellebecq (2019)

Dépression, impuissance, effondrement intime et social : Houellebecq revient à son grand sujet : l’homme occidental vidé, au milieu des ruines d’un pays qui ne croit plus à rien. Le narrateur observe, se dissout, se souvient, et son mal-être devient un symptôme national (agriculture, Europe, colère sourde). C’est souvent drôle, parfois glaçant, et traversé d’une tristesse plus nue que d’habitude. Sérotonine est un roman de disparition (du désir, des illusions, des liens) avec cette lucidité qui fait grincer des dents.

La plus secrète mémoire des hommes – Mohamed Mbougar Sarr (2021)

Mohamed Mbougar Sarr bâtit un roman-enquête sur un écrivain « maudit » et un chef-d’œuvre introuvable, mais le vrai sujet est ailleurs : la littérature comme légende, comme pouvoir, comme piège. Paris, Dakar, archives, critiques, amitiés, rivalités… le livre circule à travers les voix et les époques, en posant une question simple et vertigineuse : que cherche-t-on quand on cherche un livre ? Foisonnant, généreux, parfois joueur, il réfléchit aussi à l’assignation (postcoloniale, médiatique) et au désir d’échapper aux catégories.

Toutes les nuances de la nuit – Chris Whitaker (2024)

Whitaker sait marier le page-turner et le roman sensible : une intrigue criminelle sert de colonne vertébrale, mais le cœur bat dans les blessures, les fidélités, les obsessions. On y trouve l’Amérique des petites villes, les destins qui bifurquent, et ce moment où la jeunesse se fracture. L’écriture est fluide, l’émotion tient sur la durée, et le suspense n’empêche pas la nuance. Un grand récit d’ombre et de lumière, où chaque personnage semble tenter de survivre à sa propre histoire.

La maison vide – Laurent Mauvignier (2025)

Roman familial, roman d’archives, roman des silences : Mauvignier ouvre une maison fermée (au propre comme au figuré) et laisse remonter quatre générations, leurs non-dits, leurs violences, leurs effacements, jusque dans les photos mutilées. L’écriture avance à pas feutrés, mais elle creuse profond : la transmission, la honte sociale, les fantômes du XXe siècle, et la fabrication d’un récit quand la mémoire manque. La Maison vide a la force d’un tombeau et d’une réparation, sans consolation facile.