Le cousin ricain de Ziggy, officiellement semi-centenaire en 2023, est de ceux qui surprennent sans crier gare. Un peu comme un vieux pote qui changerait de tête à chaque fois qu’on le recroise, ou un livre dévoilant un propos différent à chaque relecture. La marque des œuvres puissantes, durables et fières de l’être.

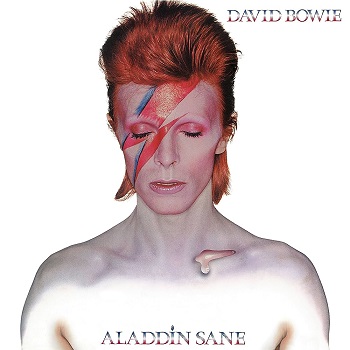

Bowie Glam, épisode deux. Ziggy était un prophète en avance, Halloween Jack sera un charognard post-apocalyptique. Aladdin Sane, lui, est parfaitement à l’heure en 1973. Rien n’a changé depuis, mais encore faut-il le savoir pour s’en réjouir. L’alignement des astres ayant présidé à l’arrivée de ce nouvel opus est presque aussi collector que la pochette de Diamond Dogs avec la queue du chien (on en reparlera). Avec Aladdin Sane, l’heure est à la sophistication étincelante et vénéneuse. De nos jours, l’album paraît familier, stoïque comme sa pochette légendaire. Pourtant, lors de sa sortie, la richesse du projet passe au second plan des conversations. Nombreux sont les critiques qui trouvent l’écriture moins homogène, moins claire et limpide que sur Ziggy. La palette stylistique des compositions, plus radicale et audacieuse que celle l’album précédent, décontenance certains fans venus pour un Ziggy II. Comme son personnage éponyme, Aladdin Sane est une énigme à double sens. Est-ce Aladdin Sane, possible nom d’un nouveau prince martien, ou A Lad Insane, « un type frappé » ? Le futur à court terme allait prouver que, malgré la graphie affichée par l’album, Bowie appartenait à la seconde catégorie. Du moins, à l’époque.

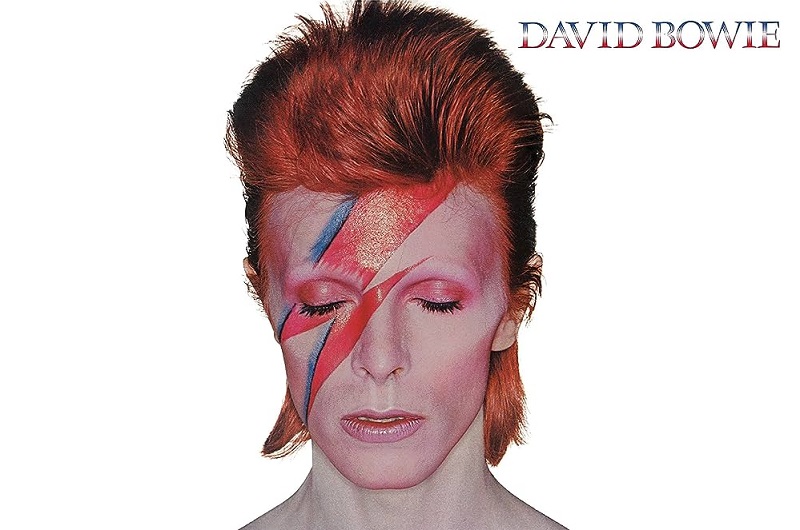

Sur les talons du triomphe de Ziggy, Aladdin Sane veut pousser l’aventure, visant plus haut, plus loin, plus fort, plus grand. Ziggy avait vu le jour en terre connue, à Londres, avec un Bowie portant encore la longue chevelure de Hunky Dory durant les sessions d’enregistrement. Lorsqu’il grave Aladdin Sane, Bowie est Ziggy, que ce soit dans les yeux des fans ou dans le miroir où il perfectionne son maquillage. Le disque d’or frontal se mue en éclair bicolore. La postérité prend des notes et Brian Duffy s’occupe des photos de la pochette. Bowie retient le seul cliché de la série qui le montre les yeux fermés, figé dans une transe bleu blanc rose, comme un Union Jack bubblegum ou un drapeau américain délavé. L’Amérique, un enjeu ? David et ses Araignées ont font les marioles avec leurs costumes de l’espace en Angleterre, mais encore faudrait-il y aller, sur Mars. Car, en 1972, pour une pop star british, les States, c’est quasiment une autre planète. Marc Bolan a tenté, s’y est cassé les dents et ne l’a jamais totalement digéré. Il assure d’ailleurs à qui veut l’entendre (majoritairement, la presse) que si lui n’a pas réussi sur les terres de l’Oncle Sam, cela veut bien dire que David n’a aucune chance. « Il n’a pas les couilles », ironise le leader de T.Rex, souriant pour mieux cacher sa nervosité grandissante. Car Bowie est déterminé. Il y a mis les moyens. Il a Tony DeFries, manager au cigare aussi massif que ses scrupules sont minces. Un groupe qui défonce, avec Mick et Mike. Ronson, l’anglais, fidèle bras droit de choc aux guitares, et Garson, l’américain, pianiste virtuose de la scène jazz new yorkaise, recruté spécialement pour son doigté avant-gardiste. Avec son arrivée, Ronson se concentre sur sa six-cordes, et le son des Spiders trouve un équilibre nouveau. Le Jeff Beck de Bowie (selon ses propres dires) sera laissé sur le bord de la route menant de Pin-Ups à Diamond Dogs, mais Mike restera en poste jusqu’aux ultimes tournées du nouveau millénaire. Son solo sur la chanson éponyme d’Aladdin Sane lui vaudra des offres d’emploi tout au long de sa vie. Cinquante ans plus tard, l’album est sa carte de visite, non pas comme fait d’arme indépassable et encombrant, mais comme le rappel d’une évidence. Aucun pianiste n’avait joué comme ça sur un album de rock avant lui, et aucun ne l’a fait depuis.

Sur les talons du triomphe de Ziggy, Aladdin Sane veut pousser l’aventure, visant plus haut, plus loin, plus fort, plus grand. Ziggy avait vu le jour en terre connue, à Londres, avec un Bowie portant encore la longue chevelure de Hunky Dory durant les sessions d’enregistrement. Lorsqu’il grave Aladdin Sane, Bowie est Ziggy, que ce soit dans les yeux des fans ou dans le miroir où il perfectionne son maquillage. Le disque d’or frontal se mue en éclair bicolore. La postérité prend des notes et Brian Duffy s’occupe des photos de la pochette. Bowie retient le seul cliché de la série qui le montre les yeux fermés, figé dans une transe bleu blanc rose, comme un Union Jack bubblegum ou un drapeau américain délavé. L’Amérique, un enjeu ? David et ses Araignées ont font les marioles avec leurs costumes de l’espace en Angleterre, mais encore faudrait-il y aller, sur Mars. Car, en 1972, pour une pop star british, les States, c’est quasiment une autre planète. Marc Bolan a tenté, s’y est cassé les dents et ne l’a jamais totalement digéré. Il assure d’ailleurs à qui veut l’entendre (majoritairement, la presse) que si lui n’a pas réussi sur les terres de l’Oncle Sam, cela veut bien dire que David n’a aucune chance. « Il n’a pas les couilles », ironise le leader de T.Rex, souriant pour mieux cacher sa nervosité grandissante. Car Bowie est déterminé. Il y a mis les moyens. Il a Tony DeFries, manager au cigare aussi massif que ses scrupules sont minces. Un groupe qui défonce, avec Mick et Mike. Ronson, l’anglais, fidèle bras droit de choc aux guitares, et Garson, l’américain, pianiste virtuose de la scène jazz new yorkaise, recruté spécialement pour son doigté avant-gardiste. Avec son arrivée, Ronson se concentre sur sa six-cordes, et le son des Spiders trouve un équilibre nouveau. Le Jeff Beck de Bowie (selon ses propres dires) sera laissé sur le bord de la route menant de Pin-Ups à Diamond Dogs, mais Mike restera en poste jusqu’aux ultimes tournées du nouveau millénaire. Son solo sur la chanson éponyme d’Aladdin Sane lui vaudra des offres d’emploi tout au long de sa vie. Cinquante ans plus tard, l’album est sa carte de visite, non pas comme fait d’arme indépassable et encombrant, mais comme le rappel d’une évidence. Aucun pianiste n’avait joué comme ça sur un album de rock avant lui, et aucun ne l’a fait depuis.

Watch That Man reprend le flambeau bravache de Suffragette City, sur une allure plus proche des Stones que d’Eddie Cochran, cette fois. Malgré ce lignage british apparent, les vibrations sont foncièrement newyorkaises. Le New York de Garson, mais aussi des Dolls, que Bowie et ses sbires ont vu sur scène à deux reprises en 1972. La noirceur décadente du Velvet Underground imprègne l’air et le texte, vision délirante d’une cocktail party en sucette, pourrait tout bonnement relater un vendredi soir à la Factory de Warhol. Là où Ziggy est pour Bowie la consécration d’une mystique, Aladdin Sane est un accomplissement pour sa voix de chanteur. Ziggy était une idole et un idéal. Aladdin est une voix, un timbre hermaphrodite tour à tour sexuel comme Jagger, animal comme Iggy et mélancolique comme un marbre extraterrestre. Un falsetto caressant, vampirique et sensuel, pour conter l’après-guerre de Ziggy dans une Amérique exotique et grotesque. Le Nouveau Monde, quasiment une nouvelle planète à coloniser. Un entre-deux racé pour joindre la tragédie pop de Ziggy et la morgue dystopique de Diamond Dogs. Aladdin Sane et son millésime à trou (1913-1938-197?) nous parlent d’une Troisième Guerre Mondiale qui s’annonce, mais un simple regard au dehors suggère que le cataclysme est arrivé depuis longtemps déjà. C’est bien cela, Drive-In Saturday. L’inspiration du désert d’Arizona, que la vitre peine à embrasser au fur et à mesure que le train fend l’horizon. Alors que le soleil tombe, on se prend à rêver à l’avenir. Ou au passé. Difficile de faire la différence. Les terriens ont oublié l’amour et tentent de s’y remettre en matant des films coquins dans la nuit infertile. Le sexe à l’ancienne, comme le vestige d’un passé qui n’a peut-être jamais existé. Une archéologie du désir organique qui semble rencontrer un certain succès. Même en ayant la mémoire courte, la chair demeure faiblarde.

Watch That Man reprend le flambeau bravache de Suffragette City, sur une allure plus proche des Stones que d’Eddie Cochran, cette fois. Malgré ce lignage british apparent, les vibrations sont foncièrement newyorkaises. Le New York de Garson, mais aussi des Dolls, que Bowie et ses sbires ont vu sur scène à deux reprises en 1972. La noirceur décadente du Velvet Underground imprègne l’air et le texte, vision délirante d’une cocktail party en sucette, pourrait tout bonnement relater un vendredi soir à la Factory de Warhol. Là où Ziggy est pour Bowie la consécration d’une mystique, Aladdin Sane est un accomplissement pour sa voix de chanteur. Ziggy était une idole et un idéal. Aladdin est une voix, un timbre hermaphrodite tour à tour sexuel comme Jagger, animal comme Iggy et mélancolique comme un marbre extraterrestre. Un falsetto caressant, vampirique et sensuel, pour conter l’après-guerre de Ziggy dans une Amérique exotique et grotesque. Le Nouveau Monde, quasiment une nouvelle planète à coloniser. Un entre-deux racé pour joindre la tragédie pop de Ziggy et la morgue dystopique de Diamond Dogs. Aladdin Sane et son millésime à trou (1913-1938-197?) nous parlent d’une Troisième Guerre Mondiale qui s’annonce, mais un simple regard au dehors suggère que le cataclysme est arrivé depuis longtemps déjà. C’est bien cela, Drive-In Saturday. L’inspiration du désert d’Arizona, que la vitre peine à embrasser au fur et à mesure que le train fend l’horizon. Alors que le soleil tombe, on se prend à rêver à l’avenir. Ou au passé. Difficile de faire la différence. Les terriens ont oublié l’amour et tentent de s’y remettre en matant des films coquins dans la nuit infertile. Le sexe à l’ancienne, comme le vestige d’un passé qui n’a peut-être jamais existé. Une archéologie du désir organique qui semble rencontrer un certain succès. Même en ayant la mémoire courte, la chair demeure faiblarde.

À force d’attendre un désastre, peut-être l’avons-nous laissé passer sous un nez déjà trop poudré ? Les Stations de Los Angeles sont encore à venir, mais on passe quand même dans le coin avec Cracked Actor. Le portrait, grinçant, d’une star déchue du grand écran, qui assouvit ses fantasmes de gloire passée en troussant des prostitués comme un vampire sexuel, rallumant les feux de la rampe avec le feu d’un cul. Autres embrasements, ceux du Detroit des émeutes de 67, narrées par Iggy Pop dans un état qu’on suppose loquace. L’idée d’une chanson basée sur ces conversations est l’occasion rêvée de convoquer le fracas du rock & roll originel. Le jungle beat de Bo Diddley, resquilleur de Muddy Waters à son tour spolié par Elvis, pour encore plus de bruit et d’émoi. Woody Woodmansey, alors en pleine ferveur scientologue (c’est Garson, lui-même influencé par Chick Corea, qui lui fait connaître la doctrine), refuse de se plier à ce rythme démoniaque. La cadence sera hybride, entre shuffle déconstruit et swing bruitiste, signe avant-coureur des exploits de Adam & The Ants sur Kings of the Wild Frontier. Bowie fantasme le chef des émeutiers en Guevara yankee, et tout est grave parce que rien ne l’est vraiment. Pourtant, sur Time, les larmes finissent par jaillir. Pendant que Garson esquisse une scène de cabaret gothique, Bowie fusionne Brel et Brecht, confirmant instantanément son statut de grand acteur musical. L’hommage à Billy Murcia dans les paroles est touchant, mais c’est Ronno qui chiale. Sa Les Paul gémissante larmoie un solo expressionniste fou, hanté et viscéral comme un orgasme sanglotant. Le groupe souffle doucement sur Prettiest Star, single de 1970, pour en dépoussiérer tout l’éclat romantique. Marc Bolan avait posé le solo sur la version originale. Ronson duplique ses contributions pour en maximiser la présence.

À force d’attendre un désastre, peut-être l’avons-nous laissé passer sous un nez déjà trop poudré ? Les Stations de Los Angeles sont encore à venir, mais on passe quand même dans le coin avec Cracked Actor. Le portrait, grinçant, d’une star déchue du grand écran, qui assouvit ses fantasmes de gloire passée en troussant des prostitués comme un vampire sexuel, rallumant les feux de la rampe avec le feu d’un cul. Autres embrasements, ceux du Detroit des émeutes de 67, narrées par Iggy Pop dans un état qu’on suppose loquace. L’idée d’une chanson basée sur ces conversations est l’occasion rêvée de convoquer le fracas du rock & roll originel. Le jungle beat de Bo Diddley, resquilleur de Muddy Waters à son tour spolié par Elvis, pour encore plus de bruit et d’émoi. Woody Woodmansey, alors en pleine ferveur scientologue (c’est Garson, lui-même influencé par Chick Corea, qui lui fait connaître la doctrine), refuse de se plier à ce rythme démoniaque. La cadence sera hybride, entre shuffle déconstruit et swing bruitiste, signe avant-coureur des exploits de Adam & The Ants sur Kings of the Wild Frontier. Bowie fantasme le chef des émeutiers en Guevara yankee, et tout est grave parce que rien ne l’est vraiment. Pourtant, sur Time, les larmes finissent par jaillir. Pendant que Garson esquisse une scène de cabaret gothique, Bowie fusionne Brel et Brecht, confirmant instantanément son statut de grand acteur musical. L’hommage à Billy Murcia dans les paroles est touchant, mais c’est Ronno qui chiale. Sa Les Paul gémissante larmoie un solo expressionniste fou, hanté et viscéral comme un orgasme sanglotant. Le groupe souffle doucement sur Prettiest Star, single de 1970, pour en dépoussiérer tout l’éclat romantique. Marc Bolan avait posé le solo sur la version originale. Ronson duplique ses contributions pour en maximiser la présence.

Peu de romance, en revanche, sur la reprise de Let’s Spend the Night Together, hymne à la baise des Stones qui devient un double-entendre homo bien lubrique. Nouvelles bouffées de chaleur avec The Jean Genie, qui mêle harmonica Beatlesien, riff bluesy et soli hard sous perfusion de fuzz. Le texte dresse un portrait d’Iggy Pop en spécimen américain primitif, à la fois savant et bestial, créature d’amour et de rage, d’instinct et d’envie, qui n’aime rien de mieux que cacher sa redoutable intelligence sous des poses de fauve en rut. La Lady en présence n’est pas Stardust, mais Grinning Soul. Son identité est déjà fameuse puisqu’il s’agit de Claudia Lennear, sculpturale sirène soul ayant déjà inspiré à Jagger (encore lui) son Brown Sugar, dont le titre de travail, rappelons-le, était Black Pussy. Hum. La chanson des Stones, dans toute sa vulgarité revendiquée, fantasmait la femme noire en esclave dansant sous les coups de fouet. Celle de Bowie en fait une valkyrie rétro-futuriste qu’on jurerait sortie d’un poème de Burroughs. Et quelle composition… La basse de Trevor Boulder ruisselle de paillettes, Garson arpège comme pour déployer le générique d’un James Bond et les tirés de Ronson montent dans la stratosphère pour s’y confondre avec le falsetto de Bowie, comme à la fin de Five Years.

https://www.youtube.com/watch?v=gGzBLkdA31A&ab_channel=jeyemarchives

La boucle est bouclée et pour l’heure, l’Amérique est conquise. La menace mortifère des excès est encore à distance. Seule commence à poindre une sensation de flou entre imaginaire et réalité, entre rêve et rêveur, entre masque et acteur. Bowie, qui sent l’ombre de Ziggy croître dans son dos, rentrera néanmoins du Nouveau Monde avec toutes ses dents (il n’en changera pas avant les années 90). Bolan ne le lui pardonnera jamais vraiment.

![]()

Mattias Frances

Bonjour,

à mon avis cet enregistrement est son meilleur en studio. En effet tous les morceaux sont excellents dans des styles différents. Je le trouve même meilleur que « Ziggy Stardust » car il est plus varié et donc plus riche. En bonus la pochette est fantastique et le grimage superbe !

Ce disque fait tout simplement partie de mes préférés pour toujours et ce depuis cinquante ans maintenant. Aladdin Sane à jamais…

@Sylvie PENTEL

Bowie lui-même a souvent répété qu’il considérait qu’Aladdin Sane était, du strict point de vue des compositions musicales, un disque plus satisfaisant et abouti que Ziggy. Il va sans dire que Ziggy fait partie des classiques ayant bouleversé l’histoire, mais Aladdin Sane est une oeuvre tout à fait somptueuse. Je serais, pour ma part, bien incapable et très peu désireux de vous contredire quant à la richesse de cet album, qui est également l’un de mes préférés ;)

Quelle pochette et quel album….bien plus rock cabare et glamour que Ziggy plus convenu. Bowie pulvérise l essai de Ziggy. Du premier au dernier titre, Bowie et son groupe se baladent de manière magistrale. Et quelles chansons….Bowie est incontestablement passé à un niveau de grande classe.

@Amaury

Je ne l’aurais pas mieux dit. C’est un monument de sophistication et probablement la mouture la plus épique des Spiders From Mars.

Merci à vous d’avoir lu et commenté :)

Additif à mon premier commentaire : j’ai oublié de mentionner les qualités du pianiste Mike Garson omniprésent et impérial dans toutes ses interventions ce

qui participe à la qualité de ce chef-d’oeuvre discographique ! Amen.

Amen indeed. Garson n’a pas volé sa postérité étincelante.