En 1995, Bowie prophétise le nouveau millénaire dans les entrailles d’une enfant, intimide Trent Reznor et se remet (enfin) à l’art. Entre Cluedo cyberpunk, bande-son pour David Lynch et trilogie avortée avec Eno, 1. Outside est un album radical, exigeant, majestueux et injustement négligé par la postérité.

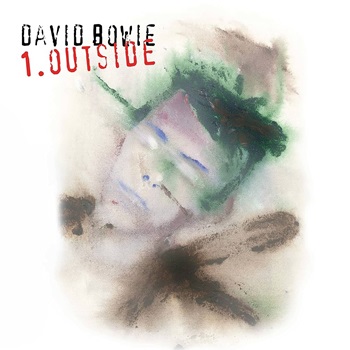

En 1992, le gâteau de mariage de Bowie est l’occasion de renouer son union avec Brian Eno, qui figure parmi les invités à la cérémonie. Les deux compères causent boulot, évoquent la possibilité de collaborer à nouveau, et Eno sera définitivement convaincu par l’écoute de The Buddha of Suburbia l’année suivante. L’alliance se reforme, les idées fusent sous formes de manifestes conceptuels et le duo se rend en Autriche pour visiter l’hôpital psychiatrique Maria Gugging, dont certains patients exposent leurs œuvres. Adepte d’art depuis sa jeunesse, Bowie n’a jamais cessé de peindre (la pochette d’Outside est un autoportrait) et a même converti Iggy Pop en lui offrant du matériel durant leur collocation berlinoise. Au début des nineties, son appétit pour l’art contemporain a grandi au point de lui conférer autorité en la matière. En 1994, il rejoint officiellement la rédaction de la revue Modern Painters, pour laquelle il réalisera plusieurs entrevues d’artistes de renom, parmi lesquels Jeff Koons et Balthus, excusez du peu. Durant la gestation de 1. Outside, il s’intéresse de près aux animaux putréfiés de Damien Hirst et aux performances sadomasochistes de Ron Athey. La couleur s’annonce charnelle.

Les premières sessions ont lieu en mars 1994 aux Mountain Studios, que Bowie investit pour la cinquième et ultime fois de sa carrière. Le casting musical est aussi hétéroclite que familier. Reeves Gabrels, bruyant lieutenant de Tin Machine, tient la six-cordes. Sur le tabouret de piano, on retrouve le génial Mike Garson, révélé vingt ans plus tôt par Aladdin Sane. Erdal Kizilçay, bras droit sur Never Let Me Down et The Buddha of Suburbia, récupère la basse. À la batterie, ce sera Sterling Campbell, poulain de Dennis Davis déjà présent sur Black Tie White Noise. Les premiers jours se passent en improvisation totale, Bowie et Eno ayant tenu à entrer en studio sans même « un moucheron d’idée ». Le premier se remet au cut-up, modernisé via un programme Macintosh baptisé Verbasizer. Le second ressort ses cartes de Stratégies Obliques et agace Kizilçay, qui se demande « comment un type incapable de jouer d’un instrument a pu devenir si célèbre. » Les musiciens prennent leurs marques en colonisant les recoins du studio tandis qu’une équipe de caméras documente les sessions. Bowie compose des personnages, explore des variations conceptuelles sur l’art, le meurtre, le nouveau millénaire et la mutilation. Les bases musicales sont pliées en une dizaine de jours mais le travail se poursuit jusqu’en novembre, avoisinant une trentaine d’heures enregistrées. L’ensemble est raccourci à deux heures, mixé à Londres et baptisé Leon. Cet « opéra improvisé », ténébreux et déjanté, est piraté avant que ne soit négociée sa sortie. Elle est de toute façon incertaine, car les labels paniquent face à l’objet et ses allures de suicide commercial. Magnanime mais tenace, David programme de nouvelles sessions en début d’année 1995, conviant Carlos Alomar, Kevin Armstrong et le batteur Joey Baron. Cette seconde phase d’enregistrement a lieu aux studios Hit Factory de New York. Elle consiste à graver de nouveaux titres tout en retravaillant des sections de Leon.

Les premières sessions ont lieu en mars 1994 aux Mountain Studios, que Bowie investit pour la cinquième et ultime fois de sa carrière. Le casting musical est aussi hétéroclite que familier. Reeves Gabrels, bruyant lieutenant de Tin Machine, tient la six-cordes. Sur le tabouret de piano, on retrouve le génial Mike Garson, révélé vingt ans plus tôt par Aladdin Sane. Erdal Kizilçay, bras droit sur Never Let Me Down et The Buddha of Suburbia, récupère la basse. À la batterie, ce sera Sterling Campbell, poulain de Dennis Davis déjà présent sur Black Tie White Noise. Les premiers jours se passent en improvisation totale, Bowie et Eno ayant tenu à entrer en studio sans même « un moucheron d’idée ». Le premier se remet au cut-up, modernisé via un programme Macintosh baptisé Verbasizer. Le second ressort ses cartes de Stratégies Obliques et agace Kizilçay, qui se demande « comment un type incapable de jouer d’un instrument a pu devenir si célèbre. » Les musiciens prennent leurs marques en colonisant les recoins du studio tandis qu’une équipe de caméras documente les sessions. Bowie compose des personnages, explore des variations conceptuelles sur l’art, le meurtre, le nouveau millénaire et la mutilation. Les bases musicales sont pliées en une dizaine de jours mais le travail se poursuit jusqu’en novembre, avoisinant une trentaine d’heures enregistrées. L’ensemble est raccourci à deux heures, mixé à Londres et baptisé Leon. Cet « opéra improvisé », ténébreux et déjanté, est piraté avant que ne soit négociée sa sortie. Elle est de toute façon incertaine, car les labels paniquent face à l’objet et ses allures de suicide commercial. Magnanime mais tenace, David programme de nouvelles sessions en début d’année 1995, conviant Carlos Alomar, Kevin Armstrong et le batteur Joey Baron. Cette seconde phase d’enregistrement a lieu aux studios Hit Factory de New York. Elle consiste à graver de nouveaux titres tout en retravaillant des sections de Leon.

Entre temps, le projet est devenu un concept-album. En 1994, Bowie est sollicité par le magazine Q pour tenir un journal à paraître dans leur centième numéro. Peu motivé par une approche documentaire, David reprend les textes de Leon pour en tirer une fiction. Intitulée The Diary of Nathan Adler or the Art-Ritual Murder of Baby Grace Belew, elle prend la forme d’un Cluedo cyberpunk à la narration éparse, inspirée par la série Twin Peaks du David le plus Lynchien, pour qui Bowie avait incarné l’agent Phillip Jeffries dans le préquel de 1992. Dans la ville fictive d’Oxford Town (New Jersey), le détective Nathan Adler enquête sur le meurtre de Baby Grace Blue, une gamine de 14 ans démembrée au milieu d’un musée comme un agneau de Damien Hirst. Est-ce un meurtre ? Est-ce de l’art ? Peut-il réellement s’agir des deux à la fois ? Et surtout : qui est coupable ? Est-ce Leon Blank, artiste torturé au passé trouble, que Bowie décrit comme une combinaison de Basquiat et Tricky ? Est-ce Ramona A. Stone, sinistre bijoutière cyborg spécialisée dans la transformation corporelle ? Est-ce Algeria Touchshriek (peut-être le nom le plus barré d’un avatar Bowien) ? Cet antiquaire quasi-octogénaire, dealer d’ADN à ses heures perdues, renvoie au personnage de Mr Charrington dans 1984, modèle du panorama dystopique de Diamond Dogs. Le journal d’Adler, reproduit dans le livret du cd, déroule une temporalité floue, éclatée entre 1977 et 1999. La présence du meurtrier est symbolisée par la figure du Minotaure, qui peuple régulièrement les tableaux peints par Bowie à l’époque. Cet hybride monstrueux, symbole d’une pulsion artistique violente telle que Picasso aimait à la cultiver, est le visage du mal à l’œuvre dans les événements de l’album, désormais présenté comme un « hyper-cycle dramatique gothique non-linéaire ». D’accord, David. D’accord.

Leon Takes Us Outside est l’introduction la plus cinématique d’un album de Bowie depuis Future Legend. Guitares réverbérées, vrombissements urbains, paillettes de piano et spoken word égrainant des dates confuses, comme pour feuilleter le journal du narrateur avant l’entrée fracassante de la caisse claire sur la chanson-titre. Outside est basée sur Now, une démo de Kevin Armstrong que Tin Machine avait occasionnellement jouée sur scène. Les accords tournent avec élégance, érigeant le genre de tension dramatique que Bowie maîtrise à nouveau depuis 1993. Générique final du Se7en d’un autre David, The Hearts Filthy Lesson embraye derechef sur une cadence de broyeuse industrielle et fait du pied à Nine Inch Nails sans jamais pâlir en comparaison. Les chœurs sont incantatoires, entre chain gang gothique et messe néopaïenne. Les boucles rythmiques oppressent sans férir, les guitares grincent lourdement et le piano de Garson s’envole comme un papillon chromé au-dessus d’un abîme insondable. Le newyorkais redouble d’ardeur sur A Small Plot of Land, qui swingue au milieu de synthés vampiriques et de guitares anxiogènes. Ces premiers titres permettent aussi de constater que le jeu de Reeves Gabrels est enfin canalisé. Ses leads sont outrés comme de coutume, mais n’apparaissent que lorsque les compositions en bénéficient véritablement. Sur A Small Plot of Land, par exemple, son habituelle stridence multi-octavée prend une ampleur de saxophone futuriste.

Le premier intermède est narré par le personnage de Baby Grace, qui prononce ses dernières paroles sur fond de jazz claustrophobe à la Badalamenti. Hallo Spaceboy est un tank lancé à plein régime, bardé de percussions et de synthés dissonants. Gabrels semble enfin investi dans le travail rythmique et le résultat s’en trouve magnifié. Bowie s’amuse de son propre passé (« do you like girls or boys? / it’s confusing these days ») et laissera même les Pet Shop Boys référencer Major Tom dans leur remix du single. The Motel abandonne toute frénésie pour générer une langueur exsangue qui fait écho à Scott Walker tout en creusant un son singulier, guidé par un Garson en pleine stase mystique. Bowie retrouve l’angoisse flamboyante des moments les plus poignants de Diamond Dogs, et sa performance vocale illumine la composition. I Have Not Been To Oxford Town est vécue comme un miracle par Eno, qui raconte avoir créé l’instrumental avec Alomar et Baron en attendant l’arrivée de Bowie. En écoutant le résultat, ce dernier jette un texte sur le papier, demande cinq pistes vocales et boucle son chant en trente minutes. Le résultat est magistral, digne des meilleures fournées de funk robotique de Low, Lodger ou Scary Monsters. Le tubesque No Control bride les guitares et laisse les synthés prendre le dessus, tandis que Bowie double sa voix sur plusieurs octaves pour leur tenir tête. La détresse qui rôde derrière les mélodies enjôleuses confère à la chanson une noirceur classieuse, assombrissant la propreté d’un groove par ailleurs imparable.

L’intermède d’Algeria Touchshriek voit Bowie prendre une voix de vieillard anglais pour parler d’hommes brisés et de démons aux fenêtres. Là encore, l’instrumental qui sous-tend le monologue n’aurait pas dépareillé dans un épisode de Twin Peaks. The Voyeur of Utter Destruction (As Beauty) nage en plein cabaret macabre. Bowie dégaine son phrasé le plus théâtral pour chanter la furie sadique du Minotaure. Joey Baron tient la dragée haute à tous les métronomes du monde et la basse de Kizilçay serpente à travers les claviers comme un reptile en chasse. Le monologue du personnage de Ramona est le plus long de l’album. Bowie, dont on connait l’attrait pour les gags vocaux depuis The Laughing Gnome, s’est à coup sûr délecté de ce rôle d’artiste fasciste et narcissique, dont le phrasé trituré au vocoder n’inspire guère confiance. La tirade est à la fois glaçante et pleine de second degré, confirmant que Bowie s’amuse même sur ses réalisations les plus torturées. En revanche, Wishful Beginnings ne prête pas à la blague. Sans doute le titre le plus flippant de son auteur depuis Please Mr. Gravedigger, on y suit le Minotaure en pleine action, s’adressant à sa victime avant de lui externaliser les organes internes. L’ambiance pesante évoque une nouvelle fois Scott Walker. En 1995, l’anglo-américain livrait lui-même quelques belles séquences d’anxiété sur Tilt, dont le travail synthétique s’inscrivait dans le sillage de Low et Heroes. La boucle est officiellement bouclée, amenant les deux artistes au même endroit la même année. Tilt est l’un des seuls albums de la période à pouvoir être rangé à côté d’Outside… et inversement.

Eno est à l’origine de We Prick You. Son titre original, Robot Punk, est une verbalisation directe du rendu de la composition. Un tempo sans temps mort, où fourmillent synthés pointillistes et percussions électroniques. Sous ses airs de répétition circulaire, le morceau remplit ses soubassements de chœurs et de guitares, devenant éminemment accrocheur sur ses derniers refrains. La parole revient enfin à Nathan Adler le temps d’un intermède où Bowie adopte un accent du New Jersey particulièrement crédible, et offre de ramener l’auditeur « là où tout a commencé ». La promesse est symboliquement tenue, au sens où I’m Deranged sert effectivement de générique introductif au Lost Highway de David Lynch, pour cette fameuse séquence sur une route défilant dans la nuit. Le potentiel tubesque de la chanson est intentionnellement noyé dans son instrumentation fiévreuse. Les synthétiseurs sautent à la gorge du piano sous une cascade de percussions hallucinées. La performance vocale de Bowie est sublime et les quatre minutes trente passent comme dans un rêve. Thru’ These Architects Eyes est presque une anomalie à l’échelle de l’album, tant le sujet de son texte (une rêverie urbaine émaillée de références à des grands noms de l’art) digresse de l’enquête. Néanmoins, la tonalité accueillante de la composition est une bouffée d’air frais après les ténèbres qui ont précèdé. S’ensuivent vingt-huit secondes d’intermède et Outside abat son ultime carte. Bowie souhaitait remanier Dead Against It pour l’ajouter à l’album, avant de choisir une autre chanson de The Buddha of Suburbia : Strangers When We Meet. Si certains critiques d’époque regrettèrent le son compact et nerveux de la version de 1993, on ne peut qu’admirer la mélancolie impérieuse de cette nouvelle itération, qui offre à Outside un point d’orgue solaire, exaltant et magnétique. Les mélodies brillent de tous leurs feux et la voix de Bowie se taille la part du lion avec toute la majesté que cela suppose.

Bowie approche Robert Wilson pour adapter 1. Outside en opéra dans le cadre d’un partenariat avec le Festival de Salzbourg, mais le projet s’avère trop ambitieux pour être concrétisé. D’abord hésitant à l’idée de transposer un album aussi complexe en concert, Bowie finit par se laisser persuader par son label. Pour la tournée, il s’entoure de Gabrels, Alomar et Garson, et recrute deux nouveaux venus qui resteront durablement à ses côtés : le batteur Zachary Alford et la bassiste Gail Ann Dorsey. Il propose à Nine Inch Nails d’ouvrir les dates américaines, et Trent Reznor en personne s’avoue intimidé avant d’accepter. Les concerts verront régulièrement les deux artistes faire équipe pour interpréter leurs catalogues respectifs. Une idée qui a de quoi nourrir le plus grands fantasmes (et regrets) rétrospectifs. Toutes les captations rendues disponibles le confirment : ce fut magique.

N’ayons pas peur des mots. 1.Outside recèle de nombreux titres qui peuvent sans rougir prétendre à la qualité de Low, Lodger ou Diamond Dogs. Il s’agit indéniablement de l’album le plus exigeant que Bowie ait livré depuis Scary Monsters, ce qui n’empêchera pas ce titre d’être régulièrement attribué à des sorties ultérieures, comme si 1.Outside n’avait pas obtenu la reconnaissance que sa qualité méritait. Bowie fut pourtant enthousiaste au point de promettre des suites pour accompagner le passage au nouveau millénaire. Le second opus, supposément intitulé 2. Contamination, devait incorporer la piraterie indonésienne du dix-septième siècle sur fond de pandémie incurable. Il semble que Bowie et Eno aient échangé de la musique durant la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, aboutissant à une version de travail non-publiée. Une obscure rumeur voudrait qu’un troisième opus, focalisé sur le personnage de Ramona Stone, fut envisagé sous le nom de 3. Afrikaan ; mais l’information ne sera jamais confirmée officiellement. Or, malgré l’invisibilité, l’incompréhension, l’oubli et le dédain, l’ombre de 1. Outside poursuivra Bowie jusqu’à Blackstar, dont les recoins les plus sombres rappelleront ce lointain ancêtre des nineties. Eno abordera le sujet publiquement le 11 janvier 2016, moins de vingt-quatre heures après la disparition de son ami et collaborateur : « L’an dernier, nous avions parlé d’Outside, le dernier album que nous avions réalisé ensemble. Nous l’aimions tous les deux beaucoup et avions le sentiment qu’il avait échappé à la postérité. Nous parlions de le revisiter, d’en faire quelque chose de nouveau. J’avais hâte. »

Nous aussi, Brian. Nous aussi.

![]()

Mattias Frances

David Bowie – 1. Outside (The Nathan Adler Diaries: A Hyper-cycle)

Label : BMG

Date de sortie : 25 septembre 1995

P.S. J’aimerais répondre à un commentaire sur notre Facebook qui mentionnait Marilyn Manson, l’un des condisciples de Bowie sur la BO de Lost Highway. Manson a publié son premier album en juin 1994. Dans la mesure où les sessions de Leon prédatent cette sortie, il me parait difficile de lui attribuer une influence sur Outside. En revanche, Nine Inch Nails est une inspiration évidente qui lie effectivement les deux artistes, puisque Trent Reznor a produit les premiers travaux de Manson (dont j’adore sincèrement la musique, à titre personnel).

P.P.S. Outside est une œuvre en avance sur son temps à bien des égards. Dans le contexte actuel, ce genre de sortie serait potentiellement déclinée en mini-série ou en film de plateforme VOD. Le label avait quand même fait imprimer une BD pour favoriser la compréhension de l’intrigue, mais le résultat fut trop succinct pour convaincre. En 2017, il fut annoncé qu’Agnieszka Smoczynska, réalisatrice polonaise de la comédie musicale fantastique The Lure, envisageait une adaptation indirecte du meurtre de Baby Grace sous le titre Deranged. Au moment d’écrire ces lignes, le projet n’a pas donné de nouvelles tangibles. En revanche, je ne peux qu’inciter nos lecteurs les plus curieux à visionner The Element of Crime, premier long-métrage de Lars von Trier sorti en 1984, qui partage quelques similitudes frappantes avec la trame de l’album. Il manque l’élément de body art extrémiste, mais on retrouve une enquête non-linéaire autour du meurtre d’une fillette, un personnage de détective ambigu, une figure féminine ambiguë et un vieil homme ambigu, le tout sous une tonne de sépia. Plus singulier encore, le film s’inscrit dans une trilogie dont le second opus est intitulé Epidemic et le troisième Europa. En l’absence de Contamination et Afrikaan, ce pourrait être une compensation. Coïncidence ? Probablement. On sait que Bowie s’intéressait au travail de von Trier, mais le capilotractage s’arrête là. Le reste appartient à l’imaginaire depuis presque trente ans.

Buddha annonçait la couleur : Bowie enclenchait un nouveau cycle créatif. Dès l’ouverture, Outside met le feu en incendiaire, un brasier démentiel réduisant désormais en cendres les années pourries. C’est du tout bon sur la presque vingtaine de pistes élaborées avec son groupe et Brian Eno, l’influenceur en titre de Low et « Heroes »….Le fantastique No Control en clef de voute de l’album est un exemple parmi d’autres de la perfection des meilleurs titres qui s’alignent sans faiblir. En final, la reprise classique de Strangers When We Meet apaise comme un baume bien venu après le choc. Les fans peuvent enfin sortir de l’ombre où ils rasaient les murs. Bowie retrouve la beauté et l’audace de ses meilleures années…Enfin…Et les sessions antérieures sont à tomber en effet.

Totalement d’accord. Le meilleur Bowie de la décennie 90, pour moi, et digne de figurer parmi ses meilleurs travaux.

>injustement négligé par la postérité.

J’ai tiqué en lisant ça car ce n’était pas raccord de mon vécu. Et je me suis renseigné. Moyenne presse anglo-saxonne tirée majoritairement d’articles d’époque tiède sur albumoftheyear (moyenne visiteurs tiédasse aussi). Et ironiquement les seuls avis enthousiastes datent de 2013 (Uncut) et 2021 (pitchfork). Gros contraste avec la manière dont l’album marqua à l’époque fans de rock et cinéphiles français. Les canards rock de référence hexagonaux virent en l’album une résurrection artistique, une reconnexion de l’artiste avec son époque et un retour du Bowie aspirateur des tendances musicales de son temps (NIN). Et l’album servit de réservoir à quelques films marquants de la période: Lost Highway bien sûr mais aussi Seven (The Hearts Filthy Lesson) et Starship Troopers (Zoé Poledouris, fille du génial compositeur de Conan le Barbare, chante un I Have Not Been to Oxford Town au texte réécrit). Du coup en France l’album incarna le redressement de l’image de Bowie auprès de ceux et celles qui grandissaient sous le Grunge et la Britpop. De plus ce come back arrivait peu de temps après le moment où l’ombre bowienne replanait sur le rock anglais, entre le néo-Glam de Suede et un Your Arsenal produit par Mick Ronson qui redonna du souffle à la carrière solo du Moz. Les albums suivants du Thin White Duke m’enthousiasmèrent nettement moins mais Bowie avait fait l’essentiel: parce qu’il s’était relevé après être tombé très bas, je me disais qu’il pourrait un jour faire un autre grand album. Voeu exaucé avec ce Blackstar découvert le vendredi précédant le décès de Bowie.

En effet, l’album fut bien reçu en France et le passage de Bowie à Taratata avait même fait un petit buzz d’époque. Internationalement, Outside marche moins fort que BTWN, même s’il se hisse en huitième place du top anglais. Par la suite, en revanche, Earthling éclipsera son prédécesseur dans le mainstream des années 90, ne serait-ce que via la collaboration avec Reznor sur « I’m Afraid of Americans ». Sans compter que de nombreux critiques furent tout simplement de mauvaise foi avec Outside. Par exemple, le « livre » d’Eudeline (au hasard, mais pas tout à fait) consacré à Bowie chie totalement sur l’album. Mais bon, la faute devient presque minime quand on liste toutes les énormités du bouquin, qui prouve effectivement que les avis et les anus se ressemblent parfois beaucoup.

J’ai aussi souvent vu passer des rétrospectives où Outside est réduit à quelques lignes dans un coin. Le coffret de Mike Evans consacre plus d’une pages à Hours, là où Earthling et Outside sont sardinés ensemble avec quelques mots sur la « narration en voix off » (ce qui est… techniquement incorrect ?) et aucune mention du projet Leon. Je veux bien défendre Hours, mais ce sens arbitraire des proportions me chiffonne.

Bon en même temps Eudeline doit plus sa gloire à son talent d’écriture et à sa dégaine qu’à la pertinence de ses avis musicaux. Je vois donc que dans le monde anglo-saxon Outside, Earthling et Hours sont égaux en terme d’accueil critique tiède tandis que ça se redresse avec Heathen, Reality et The Next Day. Peut-être l’image du Bowie reycleur opportuniste et de la déchéance artistique des annes 1980 étaient elles encore trop présentes pour redresser sa cote critique « à la maison ». Là où Dylan et Neil Young, qui ont connu un redressement critique anglo-saxon dans les années 1990, n’avaient pas cette image de « pie voleuse » (pour citer Arnaud Viviant). Peut-être les années 2000 virent-elles aussi l’arrivée de critiques n’ayant pas connu les Bowie années 1980.

Certes. Ayant grandi chez des parents lecteurs de Rock & Folk, la prose d’Eudeline circa 2003 a été très formative sur ma propre façon d’écrire. Depuis une dizaine d’années, je trouve qu’il a complétement passé son style au hachoir et que ça le rend bien moins lisible. Sur le fond, par contre… Les avis, les anusses, bref.

C’est drôle, j’ai souvent lu beaucoup de critiques très tièdes sur Reality. Par contre, Heathen fait fortement consensus, c’est vrai. Il faut dire que la production de Visconti défonce sévère.

Il est possible que ce soit aussi lié à un changement générationnel dans la critique, en effet.

L’image de la pie voleuse est quand même un truc erroné, au final. J’ai souvent l’impression que c’est un argument ressorti par des gens tout simplement pas fans, ou qui n’auraient écouté sa disco que superficiellement. Dans le cas d’Outside, une fois passées les influences de Reznor et Scott Walker, l’album ne ressemble à rien d’autre à l’époque. Hormis Tilt de Walker, qui est aussi inspiré par les travaux de Bowie, justement.

quel claque a l’époque quand j’ai découvert « outside » pour moi cela redonnait du sens a Bowie, Celui qui experimente sans cesse, quitte à ne pas coller a l’époque mais a la devancer.

j’ai toujours classé cette album parmi les mieux réussi de Bowie.

il y a des hit a foison,et beaucoup de bande pub ou cinéma se sont servis ( a juste titre)

encore aujourd’hui si ont le fait écouter a un novice la surprise est totale.

Outside = Renaissance de Bowie Historique, Outside synthèse de l’oeuvre Musicale David Bowie ! Assurément un de ces Meilleurs Album !!

@Luciano

@Estevon

Heureux de voir que cet article (qui m’a demandé beaucoup de travail de préparation) suscite tant de réactions enthousiastes :)

J’ai probablement refoulé le terme de « renaissance » pour des raisons très actuelles et politiques, mais l’adjectif s’applique totalement, c’est vrai ^^

Je me suis amusé à compter les titres que je trouve excellents amha et c’est la moitié de l’album….C’est comme si Bowie avait retrouvé son meilleur niveau par enchantement. Outside est clairement son disque de la décennie (Hours étant bien gentil en comparaison du genre ronronnant) et seul Heathen arrive à tenir la rampe dans la suite. Blackstar étant véritablement à part…. C’est l’un de ses disques les plus aboutis de son odyssée tels que Hunky Dory, Low ou Scary Monsters chacun dans son registre. Drôle de carrière quand même….mais bon album moins vendu que Tonight….

Heathen est aussi l’un des meilleurs travaux de Tony Visconti, ce qui contribue largement à sa brillance. Mais c’est vrai qu’on pourrait dire la même chose de Brian Eno sur Outside. Personnellement, j’ai aussi beaucoup d’affection pour The Next Day, même si ses compositions sont plus hétérogènes.

Les années 90 de Bowie sont effectivement très, très bigarrées. Chaque album est une proposition qui diffère de la précédente (même si Earthling se rapproche d’Outside sur quelques points). Nous reviendrons très prochainement sur Hours et son ronron.

Sans vouloir briser l’ambiance, cet album et les extraits ne cassent des briques.

C’est ambitieux mais plat, voire insipide. J’avais ressenti la même chose à l’époque. Aucune chanson marquante, aucun tube.

Par contre, le concert à Bercy avec Placebo et Ian Mc Culloch en première partie, avait été énorme. Quelle présence, quel charme sur scène !

@Mathevot

Vous ne brisez rien du tout, c’est votre opinion et vous la formulez respectueusement. Outside est très loin d’être une machine à tubes, mais je ne pense pas que ça fasse partie de ses objectifs (même si certains titres se donnent des atours plus séduisants). La démarche est finalement proche de Tin Machine dans sa volonté de déstabiliser, qui était évidente sur le projet Leon. En outre, Gabrels est un guitariste qui a tendance à diviser les fans. J’ai pour ma part beaucoup de mal à apprécier son travail sur Tin Machine.

Vous faites bien de mentionner cette tournée, où Bowie opérait avec un charme assez invraisemblable. Les costumes de scène signés Alexander McQueen ne gâchent rien. En plus, ce sont encore les débuts de carrière de Placebo, qui étaient d’une vivacité scénique rare à cette époque. On sent une férocité et une envie d’en découdre qui a souvent fait manqué à leurs concerts par la suite. Par contre, je dois avouer que je connais très mal la discographie de McCulloch hors de Echo & the Bunnymen. Je suis preneur si vous avez des albums à recommander.

C’est marrant, je m’attendais à un déplaisir plus grand en le remettant. L’écoutant en entier, sans pause, je me suis dit que même si les temps faibles sont légion (« A small plot of land » est trop long, « I have not been to Oxford Town » tiédasse, « No control » trop solennel, « I am with name » WTFien) le coupable est sans doute Garson avec ses embardées néo-classiques authentiquement disgracieuses. Ce n’est pas non plus le « Low »/ »Heroes » des 90’s, Bowie est trop malin pour ça, et pour une fois sa roublardise fonctionne et ramène les fans au bercail.

Quant aux influences… je vois par instants assez nettement « The downward spiral » mais Bowie n’ose pas violenter son public aussi irrémédiablement que Reznor.

Indispensable.

C’est vrai que certains titres sont longs, mais ça ne m’a jamais dérangé et j’ai fini par connaître l’album par cœur à force de l’écouter. Personnellement j’adore I Have Not been to Oxford Town et No Control, et I Am With Name n’est finalement qu’un interlude. Pour encore plus de WTF, je conseille l’écoute du segment I’d Rather Be Chrome, sur Leon. C’est perché à souhait ^^

Je suis d’accord pour dire que the Downward Spiral (un album que j’adore) est plus radical. Outside reste une pure fiction, ce qui crée une mise à distance moins violente pour l’auditeur, je suppose. Après, il faut quand même admettre que la musique de NIN aurait eu une gueule très différente sans la période européenne de Bowie.

Admirateur passionné de Bowie depuis des années, je découvre Outside ces jours-ci, cette chronique ayant finir d’attiser ma curiosité par rapport à cette oeuvre si singulière. Longtemps décontenancé par l’aura sombre et expérimentale de ce projet – hormis les tubesque Strangers when we meet et Halo Spaceboy qui tournent souvent en boucle depuis des années et un peu plus tard I’m deranged et The voyeur of outta destruction… -, je me suis enfin décidé à l’écouter attentivement, dans son intégralité et mon dieu quelle claque. Contrairement à ce que je soupçonnais, je découvre un album plus « accessible » qu’il n’y paraît. Je parle plus d’un point de vue mélodique car les paroles sont effectivement bien obscures parfois (Bowie et son amour du « cut-up »). Bien sûr, nous sommes loin des chansons « classiques » couplet, refrain, pont… Sur lesquelles Bowie est tout aussi à l’aise. Mais tout de même, nombre de passages mélodiques me prennent au trip… Ces changements de tonalité, d’ambiance. Mon dieu que j’aime le début de la chanson Outside… Encore une fois, Bowie prouve qu’une oeuvre complexe et sombre peut-être à la fois mélodique lorsqu’on ose s’y attarder. Et n’en déplaise à certain, je suis charmé par les parties de piano de Mike Garson, notamment celle sur Halo Spaceboy sur le pont musical, cela m’emporte bien loin… Je reviendrai peut-être avec un point de vue plus détaillé plus tard mais je tenais à faire part de cette réelle découverte de cet album qui va rejoindre je crois le panthéon de mes albums du maître. J’aime décidément énormément le Bowie des années 90. Quelle diversité, quelle recherche, quelle classe, quel acuité quand à la société dans laquelle il vivait…

Si ma chronique a pu vous amener à revenir vers cet album, je n’en demande pas plus et je considère avoir fait mon travail ^^

Je partage votre ressenti sur la chanson-titre, qui est une très belle entrée en matière.

Merci beaucoup pour votre commentaire.

« J’ai reçu un paquet de critiques pour Outside, je n’ai pas été ménagé. Mais soyons clairs : je revendique totalement ce côté prétentieux. Je l’ai voulu. » dixit Bowie en 96. Amha David n’est jamais aussi bon que lorsqu’il tape très haut avec une sorte d’arrogance (ou d’exigence). On a vu dans les années 80 ce qu’il était capable de sortir en cédant à la facilité. A tout prendre, je prends David en mode perfectionniste quitte à passer pour hautain aux fans. Ca colle mieux à son aura mystérieuse, cette distance glaciale quelquefois. No Control est dans mon top 5 de ses chansons : elle est top bien foutue.