On ne pourra enlever à Harvest, malgré une deuxième heure un peu trop démonstrative, sa forte singularité et cette volonté, à la fois artistique et politique, de constater le séisme économique qui vient (en gros, le capitalisme appliqué à une communauté paysanne entre le 16e et 18e siècle)… et qui va.

La nature d’abord. La nature comme retrouvée, primaire et essentielle. La nature avec laquelle un homme ne fait qu’un, allongé dans les herbes hautes, caressant les insectes, croquant dans l’écorce des arbres, se baignant nu dans une eau claire. Pièce rapportée (il est l’ami d’enfance du maître des lieux) au sein d’une petite communauté de paysans vivant en autarcie, en une période qui se situerait quelque part entre le 16e et 18e siècle, Walter pose sur celle-ci un regard à la fois attentif, attendri et détaché (et qui serait un peu le nôtre). Et quand, au rythme du travail de la terre, des récoltes, de la tonte des moutons et de rituels païens, plusieurs événements vont venir troubler ordre et repères parmi les femmes, les hommes et les enfants de ce presque Éden à l’écart de tout, celui-ci ne sera que le témoin impuissant d’un monde voué à disparaître en à peine quelques jours.

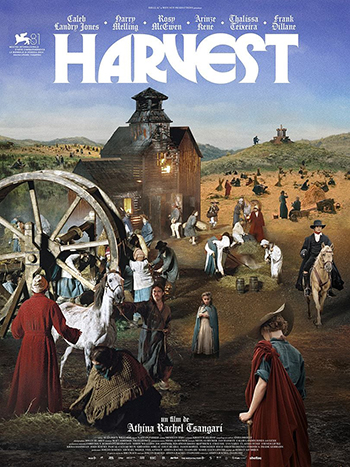

La première heure du film est la simple observation, languide et magnifique, mais que d’aucuns pourront, légitimement, trouver lente et ennuyeuse, du quotidien de cette collectivité en osmose constante avec les éléments. Et Athiná-Rachél Tsangári de l’illustrer comme une toile de Brueghel, de Léon Lhermitte ou Jules Breton qui s’animerait soudain (la photographie de Sean Price Williams est somptueuse). De donner à ressentir, très concrètement, leur environnement au gré des vibrations de la campagne, des corps et des humeurs climatiques. Mais, déjà, se devine les prodromes du chaos : on a mis le feu à l’un des bâtiments du hameau, trois inconnus, dont une femme, rôdent alentour avant d’être arrêtés et mis au pilori (pour deux d’entre eux), tandis qu’un mystérieux cartographe s’ingénie à dresser des plans de la région, à la quadriller et à la (dé)limiter.

La première heure du film est la simple observation, languide et magnifique, mais que d’aucuns pourront, légitimement, trouver lente et ennuyeuse, du quotidien de cette collectivité en osmose constante avec les éléments. Et Athiná-Rachél Tsangári de l’illustrer comme une toile de Brueghel, de Léon Lhermitte ou Jules Breton qui s’animerait soudain (la photographie de Sean Price Williams est somptueuse). De donner à ressentir, très concrètement, leur environnement au gré des vibrations de la campagne, des corps et des humeurs climatiques. Mais, déjà, se devine les prodromes du chaos : on a mis le feu à l’un des bâtiments du hameau, trois inconnus, dont une femme, rôdent alentour avant d’être arrêtés et mis au pilori (pour deux d’entre eux), tandis qu’un mystérieux cartographe s’ingénie à dresser des plans de la région, à la quadriller et à la (dé)limiter.

La deuxième heure, elle, va méthodiquement altérer et défaire l’organisation commune des paysans quand le seigneur du coin entend se réapproprier ses terres, jusque-là partagées, au nom de la loi dite du « mouvement des enclosures« . Un basculement dans la violence du monde qui les entourait, mais dont ils (s’)étaient préservés, d’une certaine façon. Voire qu’ils ignoraient parce qu’étant seulement en harmonie avec eux-mêmes, avec cette nature tout autour faisant don de ses bienfaits et de sa beauté. C’est à partir de ce bouleversement que le récit tourne un peu trop à la (longue) démonstration, perdant de son évident pouvoir de fascination, de sa douceur sensorielle et tellurique.

On comprend l’intention bien sûr, et c’eût été un autre film de ne montrer que la vie agraire d’une cinquantaine d’individus vivant en parfaite autonomie. Cette intention de dire les débuts de ce que l’on nommera, plus tard, le capitalisme et la fin d’une utopie avec, comme conséquences, la rentabilité effrénée de l’agriculture, l’exploitation de la nature (et non plus sa communion avec elle), les déplacements de population et l’érosion du lien social. Mais on ne pourra enlever à Harvest sa forte singularité (c’est ce que l’on appelle, trivialement, une expérience, une « proposition » de cinéma) et cette volonté, à la fois artistique et politique, de constater le séisme économique qui vient. Et qui va.

![]()

Michaël Pigé

Harvest

Film britannique réalisé par Athiná-Rachél Tsangári

Avec Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen…

Genre : Drame historique

Durée : 2h11min

Date de sortie : 16 avril 2025