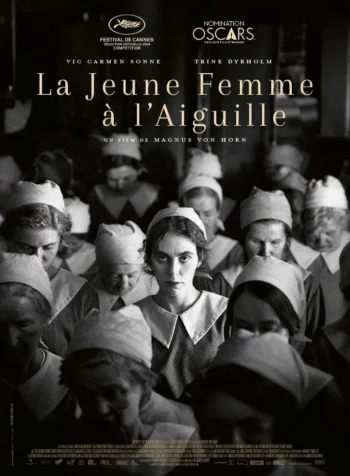

Inspiré par un authentique fait divers, La Jeune Femme à l’aiguille brosse, à travers la descente aux enfers de Karoline, une jeune ouvrière contrainte d’abandonner son enfant, le tableau de la misère à Copenhague au sortir de la première guerre mondiale. Un film âpre, dérangeant mais envoûtant, servi par la qualité de ses choix esthétiques et par le talent de ses interprètes.

Nous sommes, d’entrée, happés par la puissance, la beauté et la cruauté des premières images de La Jeune Femme à l’aiguille. Copenhague, 1918 : Karoline, une jeune ouvrière employée dans une usine de confection, est brutalement chassée de son logement pour loyers impayés. Depuis le départ à la guerre de son mari dont elle est sans nouvelles depuis un an, elle vit dans la plus grande nécessité. C’est au destin de Karoline que va s’attacher le réalisateur suédois Magnus von Horn dans ce tableau en noir et blanc d’une misère qui évoque les romans de Dickens : sa lutte pour survivre, l’espoir, vite éteint, d’une existence meilleure, et bientôt sa relation troublante avec Dagmar Overbye, une femme étrange qui s’occupe de placer dans de « bonnes familles » des nouveau-nés abandonnés.

Inspiré par un authentique fait divers qui a secoué le Danemark au sortir de la première guerre mondiale, La Jeune Femme à l’aiguille ressemble fort à une incursion en enfer. L’enfer d’une guerre qui touche à sa fin et qui voit rentrer nombre de soldats devenus des « gueules cassées », certains contraints pour gagner leur vie de s’exhiber dans un cirque. L’enfer de la misère qui s’est emparée de Copenhague – le taudis de Karoline, les rues boueuses, les fumées noires des cheminées en témoignent – tandis que la bourgeoisie, elle, prospère. L’enfer aussi de ces femmes qui ne peuvent assumer la charge de l’enfant qu’elles viennent de mettre au monde. Il sera celui de Karoline qui, abandonnée par son amant et patron, devra, faute de pouvoir avorter – » l’aiguille » du titre – confier sa petite fille à Dagmar Overbye dont l’avenante confiserie ouvre sur un enfer insoupçonné. La Jeune Femme à l’aiguille, en effet, en traitant de l’horreur absolue, nous entraîne dans une réflexion plus générale sur le Mal Un Mal qui naît du malheur : la pauvreté mais aussi le manque affectif, comme celui de la maternité si souvent empêchée de Dagmar pour qui l’éther est d’un faible secours face au poids accablant de l’existence. Karoline, elle, prisonnière de la culpabilité d’avoir abandonné son bébé, cherchera la voie de la rédemption en allaitant ceux d’autres femmes et en unissant finalement son destin à celui d’une petite fille – et pas n’importe laquelle. Magnus von Horn veut ainsi montrer, par cette fable noire et cruelle, qu’au cœur même de la monstruosité la bonté peut se faire une place.

Inspiré par un authentique fait divers qui a secoué le Danemark au sortir de la première guerre mondiale, La Jeune Femme à l’aiguille ressemble fort à une incursion en enfer. L’enfer d’une guerre qui touche à sa fin et qui voit rentrer nombre de soldats devenus des « gueules cassées », certains contraints pour gagner leur vie de s’exhiber dans un cirque. L’enfer de la misère qui s’est emparée de Copenhague – le taudis de Karoline, les rues boueuses, les fumées noires des cheminées en témoignent – tandis que la bourgeoisie, elle, prospère. L’enfer aussi de ces femmes qui ne peuvent assumer la charge de l’enfant qu’elles viennent de mettre au monde. Il sera celui de Karoline qui, abandonnée par son amant et patron, devra, faute de pouvoir avorter – » l’aiguille » du titre – confier sa petite fille à Dagmar Overbye dont l’avenante confiserie ouvre sur un enfer insoupçonné. La Jeune Femme à l’aiguille, en effet, en traitant de l’horreur absolue, nous entraîne dans une réflexion plus générale sur le Mal Un Mal qui naît du malheur : la pauvreté mais aussi le manque affectif, comme celui de la maternité si souvent empêchée de Dagmar pour qui l’éther est d’un faible secours face au poids accablant de l’existence. Karoline, elle, prisonnière de la culpabilité d’avoir abandonné son bébé, cherchera la voie de la rédemption en allaitant ceux d’autres femmes et en unissant finalement son destin à celui d’une petite fille – et pas n’importe laquelle. Magnus von Horn veut ainsi montrer, par cette fable noire et cruelle, qu’au cœur même de la monstruosité la bonté peut se faire une place.

Un tel scénario aurait pu conduire à un banal mélodrame, propre à faire pleurer dans les chaumières. Le film de Magnus von Horn en est pourtant bien éloigné. Pourquoi ? Sans doute parce que le fait divers dont il a fait crûment l’objet de son œuvre relève d’ un tabou qui, mettant en cause la notion même d’humanité, ne peut inscrire le film que dans la tragédie. Parce que ses qualités esthétiques l’éloignent de tout pathos. Le choix d’un noir et blanc d’une extrême élégance et la superbe photographie de Michal Dymek permettent non seulement d’ancrer l’histoire dans le passé mais également de mettre le spectateur à distance de ses aspects les plus sordides . De même, le choix d’un décor ostensiblement artificiel qui nous transporte dans une Copenhague de fiction. Le parti pris du réalisateur semble être d’ailleurs, au fil du temps, de s’éloigner de plus en plus du réalisme. Des visions nées de l’ingestion d’éther ou des soubresauts du sommeil accompagnent la descente aux enfers de Karoline. Peuplé de visages déformés qui font penser aux portraits torturés de Bacon ou aux monstres des gravures de Goya, le film devient un gigantesque cauchemar où se mêlent réalité et fiction, plongeant le spectateur dans un malaise qu’accentue l’univers sonore créé par Frederikke Hoffmeier. Le cinéma expressionniste n’est pas loin, mis au service de la peinture terrifiante d’un monde malade, où chacun porte un masque : le patron aimant est un lâche, le mari défiguré est la bonté même, la bienveillante marchande de bonbons n’est pas une bonne fée mais une sorcière, et l’angélique petite fille blonde n’est pas en reste… Karoline, quant à elle – et comme le dit le réalisateur, -« explore la possiblité d’être bon en enfer ».

Le film ne serait rien, pourtant, sans le talent des deux comédiennes qui tiennent les rôles principaux et font parfois songer aux grandes actrices du cinéma muet. Impressionnantes d’intensité et de retenue, Victoria Carmen Sonne (Karoline) et Trine Dyrholm (Dagmar) jouent une partition difficile qui doit permettre au spectateur de saisir la complexité de leurs personnages tout en le laissant libre de son jugement sur elles. Pari réussi : La jeune femme à l’aiguille, est un film envoûtant en même temps que violemment dérangeant : non seulement il nous met face à l’inimaginable et à l’immontrable, mais aussi, à travers ses deux héroïnes si différentes et pourtant liées à jamais, il explore sans complaisance la part sombre de l’être humain.

![]()

Anne Randon