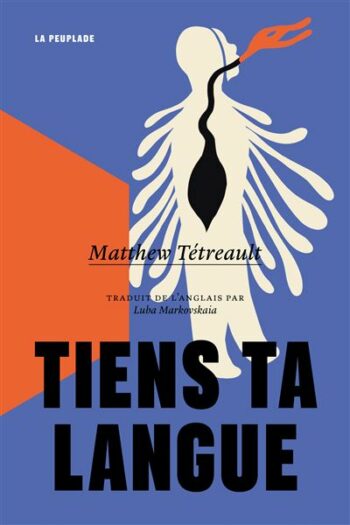

Matthew Tétrault est Métis francophone originaire de Sainte-Anne-des-Chênes dans le Sud-est du Manitoba. Avec les Premières Nations et les Inuits, les Métis sont un des trois peuples autochtones du Canada. Tiens ta langue est son premier roman. À travers l’histoire d’une famille métisse, il interroge avec sensibilité et truculence ce que c’est que d’être métis et francophone après des générations de dépossession et d’oppression culturelles.

Le narrateur, Richard, arrive à un moment tournant de sa vie. Il vient de rompre avec sa copine car il n’a pas voulu la suivre à la grande ville, Winnipeg. Professionnellement, c’est la lose également, juste un boulot de vidangeur de fosses sceptiques dans l’entreprise de son oncle. Et voilà que son grand-oncle, qui a toujours été un grand-père pour lui, vient d’avoir un grave AVC. La perspective de sa mort incite Richard à revisiter l’histoire familiale, et par là même trouver un sens à sa vie.

La première chose qui frappe, et ce dès les premières pages, c’est l’énergie de la narration. Elle traverse littéralement les pages. D’abord, il y a ce jeu truculent entre les différents registres de français : le français standard, le français canadien, le franglais et le mitchif (langue mixte des Métisses incorporant des éléments du français et du cri amérindien), culminant dans des dialogues archi vivants avec leurs différentes strates linguistiques. Et il y a la conduite narrative de Matthew Tréteault, au plus de ses personnages que l’on suit avec une sensation de proximité très conviviale.

La première chose qui frappe, et ce dès les premières pages, c’est l’énergie de la narration. Elle traverse littéralement les pages. D’abord, il y a ce jeu truculent entre les différents registres de français : le français standard, le français canadien, le franglais et le mitchif (langue mixte des Métisses incorporant des éléments du français et du cri amérindien), culminant dans des dialogues archi vivants avec leurs différentes strates linguistiques. Et il y a la conduite narrative de Matthew Tréteault, au plus de ses personnages que l’on suit avec une sensation de proximité très conviviale.

Le récit n’est jamais linéaire, incroyablement vivant et incarné. Il repose sur le flux des souvenirs qui se pressent dans la tête de Richard, réveillés par des objets ou des lieux qui remontent à son enfance, parfois des histoires que son merveilleux grand-oncle lui racontait lorsqu’il lui posait des questions sur l’ancien temps : « il éclatait de rire et me remettait à ma place. Puis il me lançait dans un récit qui me bouleversait tout ce que je savais du monde».

La lecture peut parfois sembler confuse mais on sent qu’elle a un cap, que l’auteur sait où il va derrière les divagations mémorielles qui ouvrent de nombreuses perspectives. Au final, les nombreux flashbacks agrandissent le récit par couches et ramifications pour conduire à des révélations de secrets familiaux qui tournent autour de l’identité autochtone et francophone.

Car c’est en revenant sur les lieux de son enfance, que Richard ressent la profondeur qui l’unit à ce terroir familial : « des racines s’étaient immiscées en moi, s’enroulant dans mes tripes, jusqu’à ce que je ne m’imagine plus à m’imaginer ailleurs. »

Faut-il taire son héritage ou le perpétuer ? A quel moment devient-on réellement adulte ? Richard arrive à un âge de sa vie où il doit faire un choix, un vrai. Il redécouvre ainsi ce que signifie être métisse, en s’insérant dans une généalogie où ses aïeuls ont été dépossédés de leur culture autochtone, dans le cadre d’une acculturation oppressive orchestrée dès l’enfance par le gouvernement canadien, dès les pensionnats où les religieuses lavaient la bouche au savon des enfants leur faire passer l’envie de parler mitchif.

Ce premier roman a beaucoup de charme entre ses personnages authentiques et touchants, ainsi que sa capacité à transporter à travers le temps, tout en portant une réflexion sur ce qu’est une identité multiculturelle.

![]()

Marie-Laure Kirzy