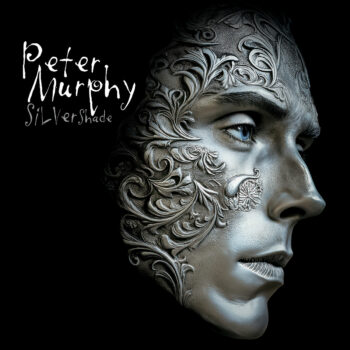

Sur son nouvel album solo, l’emblématique voix de Bauhaus reconduit sa collaboration avec Martin « Youth » Glover. Silver Shade confirme l’excellente santé vocale et créative de Peter Murphy après presque cinquante ans de carrière.

Au panthéon des grandes figures du tournant seventies/eighties, Peter Murphy figure en très bonne position. Membre éminent de la toute première génération post-punk, celle de Joy Division et The Cure, l’ancien leader de Bauhaus est une icône. Le « parrain du goth », comme certains se plaisent encore à l’appeler, peut notamment se targuer de la discographie exemplaire de son groupe, qui n’a livré que d’excellents travaux durant sa trajectoire originelle. De In That Flat Field à Burning From The Inside, rien ne détonne vraiment. On ne peut malheureusement pas en dire autant de Go Away White, dispensable opus de reformation paru en 2008. Encensé par Pitchfork à l’époque de sa sortie, il est pourtant représentatif d’un groupe qui ne semblait pas avoir très envie de jouer, et encore moins d’enregistrer à nouveau. À ce titre, on apprécie que leur récente re-reformation, elle aussi avortée pour cause de non-entente entre Murphy (dont les problèmes de santé l’avaient conduit à quitter la tournée) et le reste du quatuor, n’ait produit qu’une seule chanson (Drink The New Wine, enregistrée en confinement). Quand l’envie n’y est pas, mieux vaut ne pas se forcer.

Je ne suis pas sévère de gaîté de cœur, croyez-le bien. Bauhaus est probablement mon groupe favori de la décennie quatre-vingts. Une entité post-glam embusquée dans des ténèbres expressionnistes, idéalement recommandable à la part du public qui aurait du mal à trouver son quota de barbaque stoogienne chez Robert Smith ou Morrissey. Crucialement influencé par Bowie, Iggy, Eno et autres créatures troublement sexués, Peter Murphy est l’un des premiers véritables dépositaires vocaux de cette lignée. Le fait qu’il chante incroyablement bien encourage d’ailleurs à pardonner bien des choses. On passe l’éponge sur la reprise de Ziggy Stardust par Bauhaus où Daniel Ash échoue à rendre justice à Mick Ronson. On accepte sa version du Funtime d’Iggy, même avec beaucoup trop de synthés. On pardonne ses sorties parfois rudes pour ses camarades de promo (Murphy semble notamment en avoir marre qu’on lui demande si Joy Division a influencé Bauhaus. Pour sa défense, il est exact que les deux groupes furent contemporains). En outre, la dissolution de Bauhaus, en permettant la création de Love and Rockets et l’avènement de plusieurs carrières solo, a indirectement engendré un paquet d’albums de qualité. Chez Murphy, notamment, on citera Deep (1989), Cascade (1995) et Dust (2002). Ou, plus récemment, Ninth (2011) et Lion (2014), ce dernier ayant inauguré la collaboration entre Murphy et le producteur Martin « Youth » Glover, bassiste originel de Killing Joke et moitié de The Fireman (l’autre étant Paul McCartney, excusez du peu). Treize ans plus tard et après une énième reformation et séparation de Bauhaus, Silver Shade marque donc les retrouvailles des deux anglais, ainsi qu’un nouvel opus solo pour l’ami Peter.

Je ne suis pas sévère de gaîté de cœur, croyez-le bien. Bauhaus est probablement mon groupe favori de la décennie quatre-vingts. Une entité post-glam embusquée dans des ténèbres expressionnistes, idéalement recommandable à la part du public qui aurait du mal à trouver son quota de barbaque stoogienne chez Robert Smith ou Morrissey. Crucialement influencé par Bowie, Iggy, Eno et autres créatures troublement sexués, Peter Murphy est l’un des premiers véritables dépositaires vocaux de cette lignée. Le fait qu’il chante incroyablement bien encourage d’ailleurs à pardonner bien des choses. On passe l’éponge sur la reprise de Ziggy Stardust par Bauhaus où Daniel Ash échoue à rendre justice à Mick Ronson. On accepte sa version du Funtime d’Iggy, même avec beaucoup trop de synthés. On pardonne ses sorties parfois rudes pour ses camarades de promo (Murphy semble notamment en avoir marre qu’on lui demande si Joy Division a influencé Bauhaus. Pour sa défense, il est exact que les deux groupes furent contemporains). En outre, la dissolution de Bauhaus, en permettant la création de Love and Rockets et l’avènement de plusieurs carrières solo, a indirectement engendré un paquet d’albums de qualité. Chez Murphy, notamment, on citera Deep (1989), Cascade (1995) et Dust (2002). Ou, plus récemment, Ninth (2011) et Lion (2014), ce dernier ayant inauguré la collaboration entre Murphy et le producteur Martin « Youth » Glover, bassiste originel de Killing Joke et moitié de The Fireman (l’autre étant Paul McCartney, excusez du peu). Treize ans plus tard et après une énième reformation et séparation de Bauhaus, Silver Shade marque donc les retrouvailles des deux anglais, ainsi qu’un nouvel opus solo pour l’ami Peter.

Swoon démarre en trombe, immédiatement surplombé par le crooning noctambule de Murphy, qui ne gueule que lorsqu’il faut tenir tête aux guitares. Il faut dire qu’il n’est pas seul à la tâche. Sans doute invoqué par les palpitations indus de la batterie, Trent Reznor chante le second couplet et une bonne partie des chœurs. Il participe également aux harmonies sur Hot Roy, infernale boucle disco-goth dont Murphy ne fait qu’une bouchée, égrainant ces vociférations torturées qui firent de Bauhaus l’un des plus grands fauves de la vague post-punk originelle. La cadence de Sherpa est aussi tendue que sa mélodie est fluide, soumise au vibrato musculeux du chanteur, qui donne l’impression de pouvoir phraser tout cela au saut du lit s’il le fallait. La chanson-titre, qui fait revenir Reznor sur son second couplet, aurait quasiment pu figurer sur Lion, avec cet alliage entre textures synthétiques et rock rugueux qui sied toujours bien à Murphy. Pour ne rien gâcher, la batterie est tenue par Dany Carey de Tool. Son comparse Justin Chancellor est à la quatre-corde sur les quatre titres suivants.

Avec sa rythmique pop et son refrain immédiatement mémorable, The Artroom Wonder est un excellent single. L’outro, où la voix de Murphy plane sur un mélange de cordes et de distorsion, préfigure directement la suite du programme. Le refrain de The Meaning of My Life est grandiose, cinématique comme si James Bond avait été mordu par Nosferatu. Les fans de la facette plus garage de Bauhaus seront en droit de juger la mécanique un peu lourde, mais la puissance contenue dans son exécution n’en est pas moins impressionnante. La troisième minute laisse Carey et Chancellor dialoguer comme eux seuls en sont capables, tandis que le rapace Murphy poursuit ses loopings vers le firmament. L’encordage luxueux est de retour sur les refrains de Xavier New Boy, mais le piano horrifique des couplets garantit une noirceur de tous les instants. Murphy alterne caresses fantomatiques et pieux en plein cœur. Cochita Is Lame palpite comme du psychobilly relifté à coups de synthés. La batterie d’Eddie Banda fait voler des copeaux et Murphy mobilise ses inflexions les plus bowiesques sur les couplets. Soothsayer emprunte la voie stoogienne avec une poignée de power chords pas forcément très finauds. La sophistication ne semble pas avoir primé sur cette composition, la plus courte de l’album, mais il faut bien admettre que le phrasé de Murphy est parfaitement à propos sur ce terrain.

À l’inverse, Time Waits est une vignette épique, richement ornée par l’oud d’Amir John Haddad pour une partition orientale qui rappelle que Murphy réside à Istanbul depuis presque trente ans (son épouse Beyhan y dirige l’Institut de Danse Moderne). Les fans de Dust, son excellent album conçu en collaboration avec Mercan Dede, apprécieront d’entendre que son appétence pour le métissage musical continue de livrer des bourgeons de cette trempe. The Sailmaker’s Charm met le rock en retrait pour une atmosphère faussement dépouillée, où les nappes synthétiques pulsent en rythme sous un piano minimaliste. Bien entendu, la troisième minute fait pétarader la section rythmique et Murphy est à nouveau libre de hululer ses pulsions les plus théâtrales. Le feu d’artifice du dernier refrain aurait suffi à fournir un climax final à l’album, mais Let The Flowers Grow relève le défi pour un duo avec Boy George. Si la perspective d’un cross-over entre l’héritage de Bauhaus et celui de Culture Club suscite votre curiosité, le résultat saura probablement vous séduire. Il est particulièrement satisfaisant d’entendre deux anglais, formés dans les mêmes club punk avant des carrières foncièrement dissemblables, se donner la réplique via des larynx demeurés solides en dépit des années. Sans être bouleversante ou révolutionnaire, la composition ménage suffisamment d’espace aux mélodies pour laisser les deux vocalistes briller sans artillerie lourde, offrant à Silver Shade un point d’orgue qui résonne avec une grande liberté. Le talent, c’est aussi ce qui permet de faire paraître certaines choses plus faciles qu’elles ne le sont en réalité.

![]()

Mattias Frances