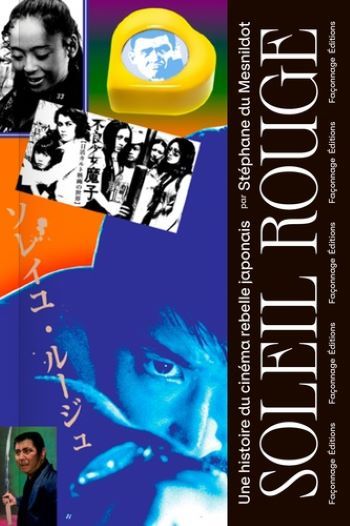

Avec Soleil Rouge – Une Histoire du Cinéma Rebelle Japonais, Stéphane du Mesnildot raconte comment, à l’instar de ce qui s’est passé à la même époque en Occident, la contre-culture a nourri la créativité du cinéma japonais des années 1960 et 1970.

Soleil Rouge – Une Histoire du Cinéma Rebelle Japonais, c’est d’abord un plaisir très personnel : reparcourir à travers le travail de Stéphane du Mesnildot mon propre rapport au cinéma japonais. En effet, si j’avais aimé Kitano et le Oshima de Furyo, quelque chose de décisif s’est passé en 2001 autour de Kinji Fukasaku. J’avais vu en avant-première sur les Champs-Elysées son Battle Royale, farce que je souhaitais découvrir parce que décrite dans la presse française comme un film avec Kitano qui a scandalisé le Japon.

Et quelques semaines après une rétrospective allait me permettre de découvrir ses films de yakuza seventies. Dans son Combat Sans Code d’Honneur au thème musical aussi célèbre au Japon que celui des Dents de la Mer dans le reste du monde, le code d’honneur des yakuzas était transgressé au milieu d’Hiroshima en ruines. Un moment en forme d’acte de naissance du miracle économique nippon.

Et quelques semaines après une rétrospective allait me permettre de découvrir ses films de yakuza seventies. Dans son Combat Sans Code d’Honneur au thème musical aussi célèbre au Japon que celui des Dents de la Mer dans le reste du monde, le code d’honneur des yakuzas était transgressé au milieu d’Hiroshima en ruines. Un moment en forme d’acte de naissance du miracle économique nippon.

Le cinéma de genre nippon avait donc eu dans les années 1970, comme son confrère américain, son moment de l’anti-héros. Si l’influence de la contre-culture a été plus que documentée concernant le Nouvel Hollywood, c’était nettement moins le cas en Occident pour un cinéma japonais dont les œuvres montrées dans les grands festivals n’étaient pas forcément représentatives.

Au travers de DVDs sortis en France et aux Etats-Unis mais aussi de rétrospectives, ce fut l’occasion de découvrir que l’esprit de rébellion du Japon des années 1960-1970, synchrone de celui de l’Occident à la même époque, s’était diffusé aussi bien au travers du cinéma de studio, du cinéma indépendant mais aussi d’un cinéma érotique ou d’exploitation.

Le visage buriné de Bunta Sugawara le truand sans code d’honneur de Fukasaku, une Junko Fuji sabrant sans sa départir d’une élégance à la Audrey Hepburn et enfin une Meiko Kaji tueuse solitaire réalisant sa vengeance dans une ère Edo aussi agitée politiquement que le Japon des années 1970 : tous étaient si japonais et en même temps si proches de l’air du temps occidental des années 1960-1970.

Ce lien entre les cinémas japonais des années 1960-1970 et la contre-culture est ici raconté en passant par tous les versants du cinéma japonais de l’époque. Un Akira Kurosawa injectant dans le film de sabre parodie et individualisme avec Le Garde du Corps, oeuvre inspirée de Dashiell Hammett qui engendrera le western spaghetti une fois remakée par Leone avec Pour Une Poignée de Dollars. Un Gosha et un Masaki Kobayashi à la fois héritiers esthétiques du cinéma nippon classique et dans une démythification très contemporaine du samouraï. L’acteur Raizo Ichikawa introduisant l’androgynie dans le film de sabre.

Une Nouvelle Vague (Oshima, Shinoda, Imamura…) dont l’émergence fut ironiquement permise par le désir des grands studios d’exploiter le succès de Godard et Truffaut. La vague chevaleresque des films de yakuzas sixties suivie de la démythification du genre par Fukasaku. Le cinéma de Seijun Suzuki, pas très loin du Godard sixties dans son rapport distancié au cinéma de genre. Le « cinéma de guérilla » de Wakamatsu, futur producteur de L’Empire des sens. Les femmes fortes présentes aussi bien dans le cinéma d’exploitation, les films de la Nouvelle Vague produits par les grands studios que dans le cinéma hors grands studios.

Stéphane du Mesnildot multiplie les angles à raison. Il sera bien sûr question de contexte politique : la contestation étudiante du Traité de sécurité entre les États-Unis et le Japon, un terrorisme d’extrême-gauche cousin nippon des Brigades Rouges, une fascination pour l’action violente aussi présente à l’extrême-droite incarnée par le personnage de Mishima, l’écart entre les rêves de rébellion de la jeunesse et un Japon virant vers la société de consommation. Ainsi que du système de studios de l’époque, des identités cinématographiques de chaque studio et de leurs stars ou de truands se retrouvant souvent à jouer des truands face caméra.

Les femmes yakuzas dures à cuire du cinéma de l’époque se retrouvent comparées par l’auteur à une réalité d’époque du crime organisé laissant peu d’espace aux femmes. Le cinéma devient le miroir du passage brutal d’un pays de la féodalité à la modernité. Selon Stéphane du Mesnildot, les yakuzas de Fukasaku ayant vu leur ville détruite par les bombardements ne se sentent pas plus chez eux dans une version reconstruite du Japon. Tout est abordé en parlant aussi bien à l’amateur érudit qu’au néophyte.

Le livre se conclut en évoquant la chute du système de studios nippon, la décennie 1980 sommet du consumérisme suivie de la longue récession. Il tente de repérer des traces de l’héritage de la contre-culture dans un cinéma se réclamant du Punk (Sogo Ishii, Tsukamoto) ainsi que dans les visions d’apocalypse du cinéma d’animation (Akira, le cinéma d’Anno).

Si la vague des Direct To Video dite V Cinema n’est pas évoquée directement, elle est présente au travers de cinéastes (Banmei Takahashi, Kiyoshi Kurosawa) ayant su l’utiliser pour subvertir les codes d’un cinéma de Série B. Le tout illustré de photos de films et d’affiches d’époque afin de rappeler que le cinéma nippon des années 1970 est, comme le Rock anglais de la même époque, autant une affaire d’attitudes, de dégaines, d’iconographie que d’œuvres.

On finit d’ailleurs à la lecture de Soleil Rouge – Une Histoire du Cinéma Rebelle Japonais par se dire que, si ce cinéma japonais-là semble si vital, c’est parce qu’il partage ses préoccupations avec certains classiques littéraires français du 19ème siècle et avec pas mal de classiques du Rock anglais des années 1960-1970 : le sentiment d’aliénation face au monde qui nous entoure et à ses changements.

![]()

Ordell Robbie