Entre thriller tendu et chronique du journalisme à sensation, Rapaces nous plonge dans les marges troubles de la presse criminelle à sensation. Le film de Peter Dourountzis nous captive autant qu’il nous frustre, en explorant l’ambiguïté morale d’une quête de vérité au parfum de fait divers.

L’été est une période difficile pour le cinéphile, on le sait. Sommé d’aller voir les blockbusters US pour ne pas manquer de conversation autour de l’apéro du soir, il pourra choisir néanmoins – s’il a accès à des salles un peu ambitieuses – à quelques films d’auteur qui profitent de la faiblesse générale de la programmation pour tenter leur chance auprès de la partie plus « pointue » dans ses attentes du public français. Mais, finalement, ceux qui risquent le plus de payer les pots cassés de ces deux mois « troubles » que sont juillet et août, ce sont les films français « du milieu » (ni blockbusters, ni films d’auteur), et le fait que nous n’ayons, la semaine du 2 juillet, pas même envisagé d’aller voir Rapaces, le nouveau film de Peter Dourountzis est symptomatique.

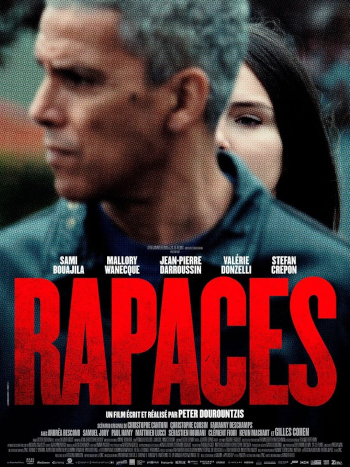

Cinq ans après ses débuts de réalisateur avec Vaurien – pas très bien accueilli -, Dourountzis est revenu avec Rapaces (Vautours / Vultures est le titre international, et il est pour une fois plus pertinent), avec pour objectif de creuser un sillon singulier dans le polar français, entre le réalisme social « à la française » et la tension exacerbée – commercialement désirable – du thriller moderne. Il raconte « l’enquête » menée non par un flic, mais par Samuel, un vieux loup du journalisme, incarné avec son habituelle justesse par Sami Bouajila, accompagné par son ado de fille, stagiaire (vaguement horrifiée par les pratiques qu’elle découvre) dans l’univers peu reluisant de la presse à sensation. Car Samuel, ses potes (Darroussin, égal à lui-même, et Stephan Crepon, intéressant) et sa maîtresse occasionnelle (Valérie Donzelli, très bien aussi) travaillent pour Détective, cet hebdomadaire emblématique d’un journalisme qui ne s’embarrasse pas trop d’éthique, préférant les gros titres bien sordides pour mieux attirer le chaland, et se débattant en outre au milieu du marasme général de la presse écrite.

Cinq ans après ses débuts de réalisateur avec Vaurien – pas très bien accueilli -, Dourountzis est revenu avec Rapaces (Vautours / Vultures est le titre international, et il est pour une fois plus pertinent), avec pour objectif de creuser un sillon singulier dans le polar français, entre le réalisme social « à la française » et la tension exacerbée – commercialement désirable – du thriller moderne. Il raconte « l’enquête » menée non par un flic, mais par Samuel, un vieux loup du journalisme, incarné avec son habituelle justesse par Sami Bouajila, accompagné par son ado de fille, stagiaire (vaguement horrifiée par les pratiques qu’elle découvre) dans l’univers peu reluisant de la presse à sensation. Car Samuel, ses potes (Darroussin, égal à lui-même, et Stephan Crepon, intéressant) et sa maîtresse occasionnelle (Valérie Donzelli, très bien aussi) travaillent pour Détective, cet hebdomadaire emblématique d’un journalisme qui ne s’embarrasse pas trop d’éthique, préférant les gros titres bien sordides pour mieux attirer le chaland, et se débattant en outre au milieu du marasme général de la presse écrite.

Reconnaissons bien volontiers que ce cadre a été rarement exploré au cinéma, et constitue certainement le plus grand intérêt de Rapaces, lui conférant une tonalité trouble, ambiguë, et originale. Mais observons aussi que le scénario de Rapaces hésite trop longtemps entre adopter une approche chorale – plusieurs journalistes, plusieurs enquêtes – et se concentrer sur une seule enquête, celle de Samuel et de sa fille, ce qui est frustrant (On pourrait peut-être suggérer qu’une adaptation en mini-série aurait permis de mieux faire honneur à un sujet potentiellement aussi riche…).

L’affaire qui occupe Sam évoquera en creux celle, bien réelle, d’Élodie Kulik, dont le corps avait été retrouvé brûlé après un viol en 2002, et dont subsistait un terrible appel au secours passé par téléphone. Soit une affaire qui rappelle celle, différente, traitée dans l’excellent La Nuit du 12 (que Rapaces n’égalera jamais, il faut le savoir…). Ceci posé, le travail de metteur en scène de Dourountzis est de qualité, privilégiant le hors-champ, le flou, les silences, les regards, ce qui permet de renforcer la tension sans tomber dans le spectaculaire. L’une des scènes les plus réussies du film, qui marquera probablement tous les spectateurs, est celle, très longue et très éprouvante, d’un banal repas dans un restaurant routier. Elle démontre le talent de Dourountzis, qui sait, seulement à travers des échanges de regard, interrompus de quelques mots à peine, faire monter l’angoisse dans un crescendo d’une efficacité redoutable.

On reprochera néanmoins à Rapaces de rester dans les rails du thriller alors que son sujet était bien plus riche, et d’éviter de trop déranger son spectateur (les dérives masculinistes sont finalement peu traitées). Certains ont pointé – de manière un peu injuste, mais intéressante – que le film laisse transparaître une vision « parisienne » surplombante de la province, montrée comme un univers trouble où règne une certaine complicité générale autour de criminels ordinaires intégrés dans la société (l’utilisation de la « CiBi » étant ici un révélateur de comportements sexistes répandus).

Mais cette sensation de malaise général, dans un film où aucun personnage – central ou secondaire – n’a un comportement irréprochable, distingue Rapaces du tout-venant du cinéma français. Et ce d’autant que, in fine, naît une véritable émotion, certes discrète, de cette nécessité d’admettre que nous vivons tous dans une même « zone grise ».

![]()

Eric Debarnot

L’autre film dont vous semblez parlez est « la nuit du 12 » et n’est pas inspiré de l’affaire Kulik mais d’un autre meurtre.

Merci pour la correction.