Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : aujourd’hui, Pink Flag, de Wire, opus séminal d’un groupe à jamais atypique.

L’histoire de Wire commence comme un accident. Littéralement. Le groupe, qui compte initialement cinq membres, est créé pour jouer les chansons du guitariste George Gill. Manque de pot, celui-ci se pète la jambe au bout de trois mois, ce qui le pousse à renoncer aux concerts. Les quatre autres musiciens décident donc de repartir à zéro avec de nouvelles compositions. L’année 1977, fertile en monuments punk iconiques, est aussi celle où le genre donne l’impression d’être essoré de tous côtés. Ne serait-ce qu’au Royaume-Uni, les Damned ont sorti leur premier album en février, suivis par les Clash en avril. Côté US, Television ont ouvert le bal durant l’hiver et leur transfuge Richard Hell a enflammé l’été. Au mois d’octobre, alors que Wire sont en studio, paraît Nevermind The Bollocks des Pistols, qui consacre la valeur commerciale de cette première vague punk. C’est donc au mois de novembre, en même temps que le Rocket to Russia des Ramones, et quelques semaines avant la fin d’une année doublement seventies, que Wire trouvera le moyen de balancer un autre classique, parfaitement digne de sa place sur le banc de promo des mastodontes précités.

D’entrée, Wire donne le sentiment de refuser tout ce qui s’apparenterait à une stratégie d’approche directe. Reuters est loin d’être la chanson la plus évidente pour amorcer un album. Le tempo est faussement alangui, les accords aussi débraillés que ceux des Pixies avec dix ans d’avance. Le texte est bicéphale, à la fois sarcastique (Our own correspondant is sorry to tell / Of an uneasy time, all is not well) et accablant dans sa description d’une époque qui donne l’impression de n’avoir jamais pris fin (On the borders there is movement / On the hills there is trouble / The climate’s unhealthy, flies and rats thrive / And sooner of later the end will arrive). Au fur et à mesure que les évocations dégénèrent (Looting! Rape!), la chanson se fait atonale sur un accord prolongé jusqu’à l’extinction. Field Day for the Sundays déboule à fond la caisse pour durer exactement vingt-huit secondes, mais en se payant le luxe d’utiliser du silence pour délimiter sa rythmique. L’élocution tressaillante de Colin Newman semble déjà dégrossir l’idiome que Devo sublimera moins de dix mois plus tard. En troisième position, comme parait le souligner son intitulé, Three Girl Rhumba est un petit monument de cubisme punk, en à peine moins d’une minute trente qui semble taillée dans un unique bloc de marbre british. Comme souvent chez Wire, l’écriture est tendue, mélodique, rusée et mutante, tout en donnant l’impression de suivre un fil bien précis, de la première à la dernière seconde de la composition. Ex Lion Tamer est un autre classique, probablement l’une des plus grandes chansons de l’année 1977, menée tambour battant sur une cadence échevelée, avec des accords pop qui grésillent comme du fil barbelé sous tension électrique.

D’entrée, Wire donne le sentiment de refuser tout ce qui s’apparenterait à une stratégie d’approche directe. Reuters est loin d’être la chanson la plus évidente pour amorcer un album. Le tempo est faussement alangui, les accords aussi débraillés que ceux des Pixies avec dix ans d’avance. Le texte est bicéphale, à la fois sarcastique (Our own correspondant is sorry to tell / Of an uneasy time, all is not well) et accablant dans sa description d’une époque qui donne l’impression de n’avoir jamais pris fin (On the borders there is movement / On the hills there is trouble / The climate’s unhealthy, flies and rats thrive / And sooner of later the end will arrive). Au fur et à mesure que les évocations dégénèrent (Looting! Rape!), la chanson se fait atonale sur un accord prolongé jusqu’à l’extinction. Field Day for the Sundays déboule à fond la caisse pour durer exactement vingt-huit secondes, mais en se payant le luxe d’utiliser du silence pour délimiter sa rythmique. L’élocution tressaillante de Colin Newman semble déjà dégrossir l’idiome que Devo sublimera moins de dix mois plus tard. En troisième position, comme parait le souligner son intitulé, Three Girl Rhumba est un petit monument de cubisme punk, en à peine moins d’une minute trente qui semble taillée dans un unique bloc de marbre british. Comme souvent chez Wire, l’écriture est tendue, mélodique, rusée et mutante, tout en donnant l’impression de suivre un fil bien précis, de la première à la dernière seconde de la composition. Ex Lion Tamer est un autre classique, probablement l’une des plus grandes chansons de l’année 1977, menée tambour battant sur une cadence échevelée, avec des accords pop qui grésillent comme du fil barbelé sous tension électrique.

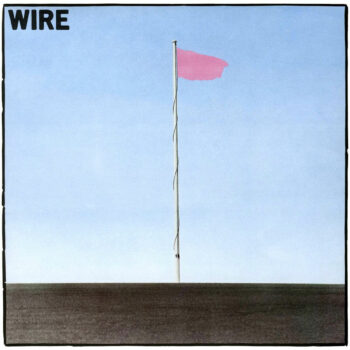

Avec sa rythmique hypnotisante et son chant scandé, Lowdown détaille certaines des intentions de Wire. From A to B / Again avoiding C, D and E / ‘Cause E’s where you play the blues. Une formulation ambivalente, de la part d’un groupe qui semble avoir à cœur de chroniquer l’absurdité de son époque tout en évitant les écueils d’un académisme vidé de sens ou d’intégrité artistique. Sur les coups de caisse claire de Robert « Gotobed » Grey, Start To Move est habitée d’une urgence sans répit, comme si la chanson se raccourcissait à mesure qu’elle avançait, cherchant à prendre l’auditeur par surprise à chaque seconde. Même hâte ventre à terre pour Brazil, qui culmine à quarante-et-une secondes et nous braille dans les tympans avec un enthousiasme contagieux. It’s So Obvious est une grenade également tronquée sous la barre de la minute, et traversée par un riff qui porte les envies de révolution exprimées par le texte. Le tempo augmente encore sur Surgeon’s Girl, où Newman gueule à l’unisson avec Graham Lewis sur une fréquence qui fera les grandes heures des américains de Hüsker Dü, qui reconnaîtront éternellement l’impact de Wire sur leur son. Avec une durée de trois minutes et quarante-sept secondes, la chanson éponyme Pink Flag fait quasiment figure de grande fresque épique. Les guitares sont bruyantes comme si Lou Reed était allé en école d’art à Londres. Newman lui-même aurait décrit la chanson comme « Johnny B. Goode, mais sans les accords ». Peu convaincu par l’album, le magazine Rolling Stone parlera du fameux drapeau rose de la pochette et du titre comme d’une représentation d’un punk britannique cherchant à s’extraire de son propre trou. C’est sans doute pertinent, mais ça n’est que l’aspect émergé du projet.

À peine rendu à l’air libre, The Commercial est un interlude de quarante-neuf secondes qui inaugure la face B de l’album et débouche sur le délicieux Straight Line, brûlot punk lancé sur un riff aussi accrocheur que crado, dans un registre proche des futurs exploits des Undertones. Située à bonne distance sur le spectre stylistique, 106 Beats That est une anomalie totale, avec des changements d’accords biscornus et un texte cryptique qui marche dans les traces de l’écriture fragmentaire de la beat generation. (With praise he glows, with changes he grows / Finds that important, hates waiting / I can’t understand why that is so funny / That is sex!). La cadence speedée de Mr Suit est sûrement la concession la plus évidente au punk pur jus qui a régné sur l’année 1977, démontrant que Wire auraient très bien pu rester dans les clous sans avoir à rougir face à la concurrence. Bien entendu, ça n’est pas ce qui motive le groupe, et Strange se charge de nous le rappeler, faisant du pied à la morgue urbaine du Velvet Underground tout en alourdissant les guitares, générant une atmosphère de menace si prenante que les musiciens décide de la faire durer, le temps d’une chanson qui frise la quatrième minute. Bigre, il s’en est fallu de peu… En revanche, les guitares de Fragile sont éclaircies pour laisser plus de place aux mélodies, et Mannequin s’engouffre dans cette brèche pour effleurer la power pop, avec une ligne de basse crasseuse et des chœurs tout droit venus des sixties.

Le texte de Different to Me est signé par Annette Green, photographe du groupe et épouse de Colin Newman. On y trouve notamment l’une des phrases les plus représentatives du second degré inhérent à l’œuvre de Wire. I’d rather be a sprat than a mackerel, you can slip through the net. Dans un filet de maquereaux, les quatre londoniens font donc le pari de la friture qui passe à travers les mailles. Ironique, quand on entend l’épaisseur massive du riff de Champs, que Gotobed s’amuse à suivre au charleston avant l’entrée du chant. Un son pugnace, musculeux, où la basse de Lewis module sur des claps avant une fin suspendue qui semble arriver bien trop tôt, une fois de plus. La gouaille cradingue de Feeling Called Love, pensée comme un pastiche des Troggs, laisse Newman libre de malmener son larynx sans retenue. Pink Flag se conclut ensuite avec 12XU, classique furax qui restera longtemps la chanson-signature de Wire. Les membres du groupe expliquèrent à l’époque avoir écrit le texte pour explorer leur propre part de féminité, à l’aide de double-entendres aux implications homosexuelles (le terme « fag », qui désigne une cigarette en argot britannique, est également une insulte homophobe). Le riff qui ponctue les couplets est iconique comme le meilleur des Ramones, refermant un album qui n’a pas réellement besoin de la comparaison pour valoir son pesant de gros sel à la postérité. Wire, où l’art de ressembler à tellement de choses, et si peu à la fois.

![]()

Mattias Frances

Wire – Pink Flag

Label : Harvest

Date de sortie : novembre 1977