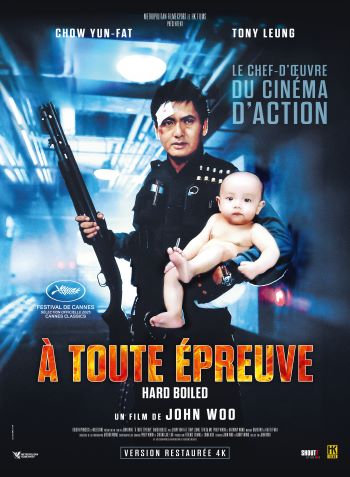

32 ans après sa sortie française, À Toute Épreuve revient en salles en version restaurée. L’occasion de se repencher sur l’impact du film de John Woo sur le cinéma d’action contemporain et le jeu vidéo.

Qu’est-ce qui fait de la ressortie restaurée d’À Toute Épreuve un petit évènement ? Les difficultés de visibilité en salles des classiques wooiens ces 20 dernières années en Occident, liées à des questions de droits. Dans les années 1990 , le catalogue du studio Golden Princess, détenteur des droits de beaucoup de classiques de l’âge d’or du cinéma de Hong Kong, avait été racheté par un groupe immobilier (Kowloon Development Company). Une compagnie qui proposait d’acheter les droits de l’ensemble du catalogue (156 films)… ou rien !

Le distributeur américain Shout ! Studios a finalement cassé sa tirelire. Dans la foulée, la version (très bien) restaurée du film a été montrée à Cannes Classics et Metropolitan Films, distributeur du film à sa sortie française en 1993 connu pour la collection HK Vidéo de Christophe Gans, a signé un accord avec Shout !. Le distributeur français a depuis annoncé des ressorties régulières de classiques HK pour les mois à venir.

Le distributeur américain Shout ! Studios a finalement cassé sa tirelire. Dans la foulée, la version (très bien) restaurée du film a été montrée à Cannes Classics et Metropolitan Films, distributeur du film à sa sortie française en 1993 connu pour la collection HK Vidéo de Christophe Gans, a signé un accord avec Shout !. Le distributeur français a depuis annoncé des ressorties régulières de classiques HK pour les mois à venir.

Lorsqu’À Toute Épreuve sort en avril 1992 à Hong Kong, le cinéma de John Woo a déjà commencé à influencer le cinéma de genre asiatique depuis la fin des années 1980. Surtout, Bruce Willis a débarqué sur les écrans américains en décembre 1991 en mode « deux précautions valent mieux qu’une » dans Le Dernier Samaritain. En janvier 1992, un film dans lequel Harvey Keitel tire avec un revolver dans chaque main (Reservoir Dogs) fait sensation au Festival de Sundance, nouvelle manifestation mise en place par Robert Redford pour lancer de jeunes cinéastes indépendants américains.

Le cinéma hollywoodien va reprendre les innovations wooiennes (Rodriguez, les Wachowski…) avec des fortunes diverses. Beaucoup de personnages de cinéma de genre vont se mettre à tirer au ralenti (un revolver dans chaque main) en défiant les lois de la gravité, à palabrer pendant un double braquage ou un Mexican standoff…

Au-delà des questions de perte d’inspiration, le fait que le meilleur de Woo se résume à très peu de films a une double explication. En premier lieu, avoir longtemps cachetonné avant d’avoir pu tourner des projets personnels. Ensuite, le Hongkongais n’a pas vraiment su construire un second souffle artistique alors que son style avait été aspiré de A à Z par le cinéma américain grand public.

À Toute Épreuve est le dernier film tourné par le cinéaste avant son départ à Hollywood. La perspective de la Rétrocession était bien sûr tout sauf engageante. Après 1997, le pouvoir chinois n’a même pas attendu 2046, date annoncée de la fin du « un pays, deux systèmes », pour liquider dans les faits le passé démocratique de l’ancienne colonie britannique. Le film se déroule juste avant la date fatidique. Alors que beaucoup dans la police ont baissé les bras, un groupe d’inspecteurs, mené par Yuen (Chow Yun-fat), surnommé Tequila, souhaite en finir avec la suprématie des gangs.

Attaqué à la maison pour glamourisation du crime organisé, Woo souhaitait en réponse faire un film à la Inspecteur Harry. Il voulait de plus réaliser un film sec, débarrassé de sa signature visuelle. Chassez le naturel, il revient au galop. En ouverture, le montage alterné entre Tequila se produisant dans un club de Jazz et des plans d’enseignes échappés d’un Film Noir hollywoodien des années 1940-1950 rappelle la manière dont Woo a souvent repris de manière directe l’héritage du cinéma américain classique. Comme dans The Killer, certains moments émotionnels d’une scène d’action sont figés par des arrêts sur image à la Jules et Jim. Comme dans ce film-là, le montage alterné montre comment, à la découverte d’un meurtre, Tequila se met immédiatement dans la peau du meurtrier, et reconstruit dans sa tête l’exécution du contrat par le tueur à gages Tony (Tony Leung).

Bien sûr, la Woo’s touch, résumable à gros traits par « Peckinpah revu et corrigé par l’Opéra cantonnais », pointe tout de suite le bout de son nez dans la fusillade de la maison de thé, premier gros morceau d’action du film. Parmi les scènes d’action de la première moitié, le hangar est un autre moment où l’hyperbole wooienne fonctionne à plein. Et où un personnage a le temps de prendre la pose clope au bec pendant que ça canarde de tous les côtés. Le « climax » dans un hôpital occupe quant à lui quasiment toute la seconde moitié de film. On pourrait le qualifier de version ultra-longue des climax finals wooiens, faisant converger tous les personnages dans un même lieu pour un dernier affrontement. Dernier feu d’artifice avant le départ pour les States.

11 ans avant celui du couloir d’Oldboy, le plan séquence de l’hôpital permet justement d’évoquer les interactions entre cinéma de genre asiatique et jeu vidéo. Dans le cas coréen, une bagarre à un contre plusieurs est filmée selon une mise en scène basique de jeu vidéo pour souligner la solitude du personnage principal. Le plan séquence wooien donne, lui, le sentiment d’être en terrain connu à toute personne ayant déjà joué à un TPS (jeu de tir à la troisième personne). Pas surprenant sachant qu’en 2001 le jeu de tir Max Payne recyclait fortement le cinéma de Woo. Puis, en 2007, sort un jeu vidéo TPS, suite du film (Stranglehold), coproduit par John Woo.

Dans les scènes hors action, le dialogue récite les grands thèmes wooiens (voyous avec code d’honneur contre voyous sans principe, éloge d’un héroïsme classique…). Mais cela n’a pas la puissance de The Killer et du Syndicat du Crime, car manque l’émotion exacerbée de ces films-là. Cela tient, ceci, dit grâce au charisme d’une bonne partie du casting, Chow Yun-fat et Tony Leung en tête.

Plus intéressant : le statut d’infiltré d’Alan ouvre la piste d’un thème de double identité que le cinéaste retrouvera à Hollywood avec Volte/Face. Si le scénariste Felix Chong a parlé du Travolta/Cage comme inspiration d’Infernal Affairs, on pourrait aussi voir dans le polar d’Alan Mak/Andrew Lau un À Toute Épreuve au carré, rajoutant à l’infiltration du Milieu une taupe des gangs à l’intérieur de la police. Vu de 2025, les discussions entre l’indic Tony et le commissaire au sommet d’un immeuble semblent contenir en germe celles du polar remaké par Scorsese. De plus, le film révèle progressivement que les intérêts de Tequila, le flic en mode justice expéditive, ne coïncident pas totalement avec ceux de Tony l’indic. Ainsi que le malaise d’un Tony passé directement de l’école de police à l’infiltration.

Dans le charme du film, on trouve Woo dans le rôle d’un ancien policier devenu patron d’un club de Jazz et prodiguant des conseils à Tequila, l’apparition du chorégraphe des scènes d’action du film Philip Kwok dans le rôle de Mad Dog, et voir Anthony Wong des années avant son rôle de commissaire dans Infernal Affairs. Et on sourit aussi des messages secrets à la police sous forme de textes de chanson… pour lesquels fredonner la mélodie permet d’obtenir le code !

On pourrait ajouter que la présence du Jazz dans le récit et le score de Michael Gibbs relèvent d’une petite « revanche » de Woo contre son ancien producteur Tsui Hark. Pour The Killer, Woo souhaitait que le personnage de Jenny (Sally Yeh) chante du Jazz (clin d’œil au Samouraï de Melville), et que le tueur Jeff (Chow Yun-fat) joue du saxophone. Refus de Tsui pour qui le public local ne serait pas réceptif au Jazz.

Même si les recyclages ont été parfois marquants, cette reprise est l’occasion de redécouvrir sur grand écran l’original. Ce qu’un Elvis Presley ou un Michael Jackson ont apporté en tant que performer à leurs débuts fait désormais partie du domaine public. De même, on pourrait affirmer que ce que John Woo apporta en son temps au cinéma d’action mondial relève depuis longtemps de ce fameux domaine public.

![]()

Ordell Robbie.