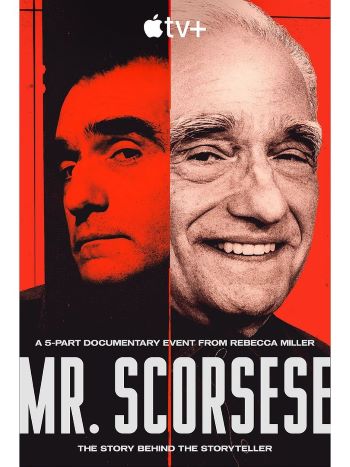

Dans la série Mr. Scorsese, Rebecca Miller mobilise intervenants et images d’archives au kilomètre pour examiner sous toutes les coutures la carrière et l’œuvre du réalisateur de Taxi Driver. Un visionnage suffisamment passionnant pour faire oublier une structure bancale.

Dans les autobiographies de personnalités publiques marquantes, les pages sur les années de formation sont souvent les plus passionnantes à lire. On pourrait dire la même chose de Mr. Scorsese, série conçue par Rebecca Miller (fille d’Arthur et épouse de l’acteur Daniel Day-Lewis).

Une série en 5 épisodes sortant l’artillerie lourde pour évoquer la carrière d’un des plus grands cinéastes américains. Des extraits de films de Scorsese et d’autres cinéastes, des images et des photos d’archive (tournages, interviews du cinéaste, actualités d’époque…) et de l’intervenant au kilomètre. Des intervenants apparaissant au travers d’interviews réalisées pour la série ou plus anciennes.

Une série en 5 épisodes sortant l’artillerie lourde pour évoquer la carrière d’un des plus grands cinéastes américains. Des extraits de films de Scorsese et d’autres cinéastes, des images et des photos d’archive (tournages, interviews du cinéaste, actualités d’époque…) et de l’intervenant au kilomètre. Des intervenants apparaissant au travers d’interviews réalisées pour la série ou plus anciennes.

En premier lieu les proches : les parents et enfants du cinéaste, l’ex-épouse Isabella Rossellini, les collaborateurs/amis comme les scénaristes Nicolas Pileggi et Jay Cocks, les amis proches d’enfance… Les collaborateurs réguliers : De Niro, DiCaprio, la monteuse Thelma Schoonmaker, Joe Pesci, Paul Schrader, Robbie Robertson… Les personnalités ayant travaillé de manière plus ponctuelle avec lui : Jodie Foster, Sharon Stone, Day-Lewis, Mick Jagger (qui commente l’utilisation des Stones dans la scène de Casino où Nicky s’en prend violemment à un client ayant insulté Ace), Cate Blanchett, Margott Robbie… Et les collègues de travail, de sa génération ou pas : Spielberg, De Palma, Spike Lee, Ari Aster…

Si le premier épisode se détache, c’est parce qu’au travers du montage d’interviews, d’extraits de films et d’images d’archives il met en exergue le lien profond entre le vécu de Scorsese à Little Italy (là où selon le cinéaste on ne pouvait devenir que gangster ou prêtre) et son cinéma, les inspirations cinéphiles découvertes au cours des années de formation ainsi que la rencontre entre un cinéaste et une période (la fin des années 1960) de grands changements historiques. Tout en passant en revue les pères du cinéaste, réels ou putatifs.

Il est évident que Scorsese a beaucoup évoqué la Mafia pour les mêmes raisons que Sofia Coppola parle des grandes fortunes : c’est l’univers dans lequel il a grandi. Les parents du cinéaste évoquent une loi du silence proche de celle du milieu comme ligne de conduite transmise à leur fils, un oncle du cinéaste appartenait au milieu. En voyant certains amis du cinéaste évoquant leur fascination pour le train de vie des truands et en regardant leurs mimiques face caméra, on pense bien sûr aux Affranchis.

Du côté de la naissance de la cinéphilie, l’asthme poussant les parents du cinéaste à l’amener en salles au nom de leur climatisation et les films néoréalistes vus à la télévision sont mentionnés. À Bout de Souffle et Pierrot le Fou sont mobilisés et mis face aux multiples scènes brisant le quatrième mur dans la filmographie du cinéaste. Au rayon des pères putatifs, on trouve le Père Principe, prêtre prodiguant des conseils cinéphiles et se bagarrant avec les voyous du coin, le professeur de cinéma Haig Manoogian et John Cassavetes, mentor du cinéaste le poussant à réaliser des œuvres directement liées à son existence.

La rencontre entre Scorsese avec le Rock et les changements des années 1960 passe ici par le travail du cinéaste et de Schoonmaker pour le documentaire sur Woodstock. Comme les 3 épisodes suivants, le premier se termine sur un cliffhanger : l’épouse de Jay Cocks présentant De Niro au cinéaste.

La suite ? Les interventions de Sally Gaga (une des inspirations du personnage de Johnny Boy dans Mean Streets avec l’oncle mafieux du cinéaste), le parallèle entre la sensation de marginalité du cinéaste à Hollywood et ses personnages d’outcasts voulant faire leur place au sommet, le travail d’improvisation en tournage, l’envie de ne pas se limiter à un cinéma d’hommes, les années cocaïnées amenant le cinéaste à l’article de la mort avant la résurrection artistique Raging Bull, la lutte pour imposer aux studios un biopic boxeur sur une figure antipathique, le déchaînement des héros scorsésiens contre le mobilier montré comme une copie conforme de pétages de câble privés décrits par Rossellini, l’arrivée de DiCaprio lançant une nouvelle collaboration au long cours cinéaste/acteur…

L’arrivée de la business culture à Hollywood au début des années 1980 met bien sûr Scorsese en difficulté comme d’autres cinéastes de sa génération, quand bien même la décennie fut pour lui moins éprouvante que pour Cimino et Coppola père. Les Affranchis et Casino ont droit à une place méritée au vu de leur statut dans l’œuvre du cinéaste. Scorsese indique ce qui fait à ses yeux une spécificité du premier film par rapport à ses prédécesseurs mafieux : montrer le crime organisé comme un groupe au lieu de centrer le récit sur une seule figure. Sharon Stone raconte de son côté sa difficulté de faire sa place en tournage face à un trio Scorsese/De Niro/Pesci qui était moins un boys’ club qu’un groupe d’amis de longue date. Et le montage musical des deux films a bien sûr droit à des illustrations.

La série a aussi ses chapitres vieux projets très personnels concrétisés dans des conditions difficiles. Réaliser La Dernière Tentation du Christ avec peu de budget et devoir achever vite la post-production parce que selon le studio montrer le film pouvait neutraliser les attaques de l’Amérique religieuse à son encontre. Se coltiner un producteur (Harvey Weinstein) le plus souvent non respectueux de la vision des cinéastes parce que c’est le seul moyen d’obtenir le budget nécessaire à un projet datant de la fin des années 1970 (Gangs of New York).

On rigole ainsi de voir Scorsese balancer par la fenêtre un bureau dont il pensait que c’était celui du producteur… et découvrir juste après qu’il avait choisi le mauvais bureau ! Hélas, il n’y a pas forcément besoin d’une figure appartenant désormais à la rubrique faits divers pour risquer d’avoir à lutter pour préserver sa vision. Les studios voulaient ainsi faire survivre un des personnages des Infiltrés pour franchiser le film, comme s’ils ignoraient la notion de préquel !

Scorsese trouva en revanche une liberté artistique sans obstacles à surmonter avec un Loup de Wall Street financièrement monté hors des grands studios effrayés par les excès décrits dans le film. Des excès brocardés sur les réseaux sociaux qui firent pourtant la publicité du film, un des très grands succès du cinéaste. Par contre on n’a jamais croisé les jeunes Frenchy se frappant le torse pour imiter le personnage d’Hanna mentionnés ici.

Il est possible de reprocher à la série de passer très vite sur l’apaisement récent de la vie du cinéaste et sur sa contribution à la promotion et à la préservation du patrimoine de son art. Les défenseurs d’Hugo Cabret reprocheront au documentaire d’ignorer le film. Ceux et celles qui adorent le Scorsese du dernier quart de siècle se plaindront que cette partie de carrière ne concerne que le dernier épisode. Mais comme en plus d’être détracteur d’Hugo Cabret j’ai une nette préférence pour la période Mean Streets – Casino… Hors La Dernière Valse, la série ne s’attarde pas non plus sur le versant documentaire du cinéaste. On va dire que la série fonctionne en dépit d’une structure bancale et de ses oublis pour la masse d’informations apportée.

Mr. Scorsese débute et s’achève, de façon un peu prévisible, par une chanson des Stones. D’une manière elle aussi attendue, la série mentionne plus d’une fois les débats autour de la violence chez le cinéaste. Elle rappelle surtout que, si le cinéaste a atteint son sommet artistique moins vite que certains de ses contemporains, il a su prolonger de façon inspirée sur une longue période la mission du Nouvel Hollywood : faire partager à un large public la destinée de personnages aux actes inspirant souvent le dégoût pour lui rappeler que le Mal peut parfois avoir une vitrine fascinante.

![]()

Ordell Robbie