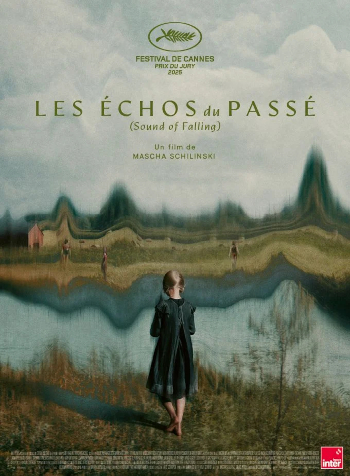

Avec Les échos du passé, Mascha Schilinski ausculte la transmission du trauma sur quatre générations de femmes, dans une Allemagne hantée par ses fantômes. Un film radical et éprouvant, où la forme elle-même devient le symptôme d’une souffrance héritée.

Rien de tel qu’un film comme les Échos du passé pour commencer la nouvelle année : prenez une ferme allemande, quatre générations de femmes et observez la transmission de la souffrance… Sans concession, l’œuvre de Mascha Schilinski ne manque pas d’ambition, et cochait toutes les cases pour ouvrir la compétition du dernier festival de Cannes. Par son sujet, d’abord, où l’on fouille les coulisses aveugles de l’Histoire, en s’intéressant aux femmes, laissées à domicile, dans un rôle de labeur et une vulnérabilité prête à encaisser tous les sévices possibles.

Très éprouvant, le film aborde ainsi le viol, l’inceste, la maladie mentale et le déterminisme, dans une sorte de relecture de Virgin Suicides dont on aurait ôté toute la dimension pop pour la rincer à l’austérité germanique protestante, lorgnant vers la partition glaciale d’Haneke dans Le Ruban blanc. Le pays a beau sortir de la guerre, ses démons s’accrochent, et les nouvelles générations restent hantées par un mal profus qui outrepasse largement les horreurs d’une époque révolue.

Très éprouvant, le film aborde ainsi le viol, l’inceste, la maladie mentale et le déterminisme, dans une sorte de relecture de Virgin Suicides dont on aurait ôté toute la dimension pop pour la rincer à l’austérité germanique protestante, lorgnant vers la partition glaciale d’Haneke dans Le Ruban blanc. Le pays a beau sortir de la guerre, ses démons s’accrochent, et les nouvelles générations restent hantées par un mal profus qui outrepasse largement les horreurs d’une époque révolue.

Car Mascha Schilinski, en travaillant cette question de la circulation entre les époques et les destins, construit surtout un film de fantômes, une cathédrale malade et labyrinthique qui perd autant ses protagonistes que ses spectateurs. Odyssée impressionniste et obscure, la trame se brise dans un kaléidoscope non linéaire qui déstabilise volontairement pour restituer le fardeau porté par les générations successives. La thématique cruciale du regard renvoie sans cesse à la place malaisante assignée au spectateur, immergé dans le voyeurisme constant des femmes reléguée au rang d’observatrices ou de victimes, et régulièrement confronté par des regards caméra qui semblent faire de lui le fantôme qui hante le récit.

La photographie, sépulcrale et jaunie, donne vie à ces clichés morbides qui figent les morts dans des postures de poupées, et prend par instants des voies de traverse (la course sous les bottes de paille) dans des saillies de lumière. Si le voyage est obscur, si les différentes époques parachèvent le pessimisme, le spectateur comprend bien l’empathie de la cinéaste pour ses personnages et son désir de trouver une ligne mélodique commune à ces fragments.

Mais il faut bien reconnaître que l’expérience est éprouvante, que ce soit dans les thématiques abordées ou la forme pour les mettre en image, qui vire au trip formel glauque. Pour spectateurs avertis, donc.

![]()

Sergent Pepper