Un an après le Rock ‘n’ Roll Suicide et dix ans avant la prophétie Orwellienne, 1974 sera pour Bowie l’année du Toutou. Au pluriel et en diamant, pour la peine. Le meilleur ami de l’homme, multiplement taillé dans le meilleur ami de la femme ? Et pourquoi pas ?

En 1973, ce cher David est à la première croisée des chemins de sa célébrité. Ce n’est plus son premier rodéo de réinvention, mais c’est la première fois qu’il décide de quitter en marche le navire d’une croisière si ensoleillée. Ziggy a triomphé, produisant même ses deux américains favoris : Lou, pour Transformer, succès à l’époque et pour la postérité, Iggy et ses Stooges, pour Raw Power, un chef-d’œuvre que 99,999 % de la planète conspua violemment à sa sortie. Même après le Rock ‘n’ Roll Suicide de l’Odéon, la Ziggymania est tenace. Le deuil des fans est encore tempéré d’espoir et de déni, et Bowie n’est pas encore débarrassé de son costume d’alien. Les sessions de Pin Ups, à défaut d’accoucher d’un grand disque, ont pourtant permis d’offrir une conclusion décente aux Spiders From Mars. Bowie a officiellement répudié son ancien groupe, mais a conservé sa fameuse coupe de cheveux écarlate. Est-ce le signe que le glam rock lui colle à la peau ? Disons qu’il lui colle à la tête, à tel point que l’artiste, pourtant bosseur et fonceur, a du mal à élire son prochain objectif. Mick Ronson planche sur son premier disque solo, et David lui donne un coup de main sur quelques chansons. Il songe à décliner l’histoire de Ziggy en comédie musicale, mais abandonne l’idée, préférant quelque chose de neuf. Il envisage d’adapter 1984 pour la télévision ou le théâtre, mais la veuve d’Orwell est opposée à tout projet. Vexé, Bowie se résigne.

En novembre 1973, il réalise pour Rolling Stone un entretien avec un autre de ses héros, William S. Burroughs. En grand fan de Nova Express et Wild Boys, Bowie est profondément marqué par le « cut-up », cette technique consistant à réarranger les mots d’un texte pour en dévier l’inspiration. C’est de là que lui viendra une idée. Puisque rien ne fonctionne comme prévu, pourquoi ne pas rassembler des fragments de projets pour créer une vision unique ? Bowie fait le tri dans ses inspirations, et garde l’essentiel. La théâtralité de Ziggy, les explorations d’Aladdin Sane, l’inquiétude dystopique d’Orwell, la violence sensuelle de Burroughs. Harcelé par les fans, il déménage à Chelsea et convie le gratin british de l’époque dans sa nouvelle demeure. Ses camarades de soirées sont Rod Stewart, Ron Wood et Mick Jagger, qui partagent une fascination pour la musique noire américaine, plus particulièrement la soul, qui sera un autre ingrédient essentiel de Diamond Dogs.

En novembre 1973, il réalise pour Rolling Stone un entretien avec un autre de ses héros, William S. Burroughs. En grand fan de Nova Express et Wild Boys, Bowie est profondément marqué par le « cut-up », cette technique consistant à réarranger les mots d’un texte pour en dévier l’inspiration. C’est de là que lui viendra une idée. Puisque rien ne fonctionne comme prévu, pourquoi ne pas rassembler des fragments de projets pour créer une vision unique ? Bowie fait le tri dans ses inspirations, et garde l’essentiel. La théâtralité de Ziggy, les explorations d’Aladdin Sane, l’inquiétude dystopique d’Orwell, la violence sensuelle de Burroughs. Harcelé par les fans, il déménage à Chelsea et convie le gratin british de l’époque dans sa nouvelle demeure. Ses camarades de soirées sont Rod Stewart, Ron Wood et Mick Jagger, qui partagent une fascination pour la musique noire américaine, plus particulièrement la soul, qui sera un autre ingrédient essentiel de Diamond Dogs.

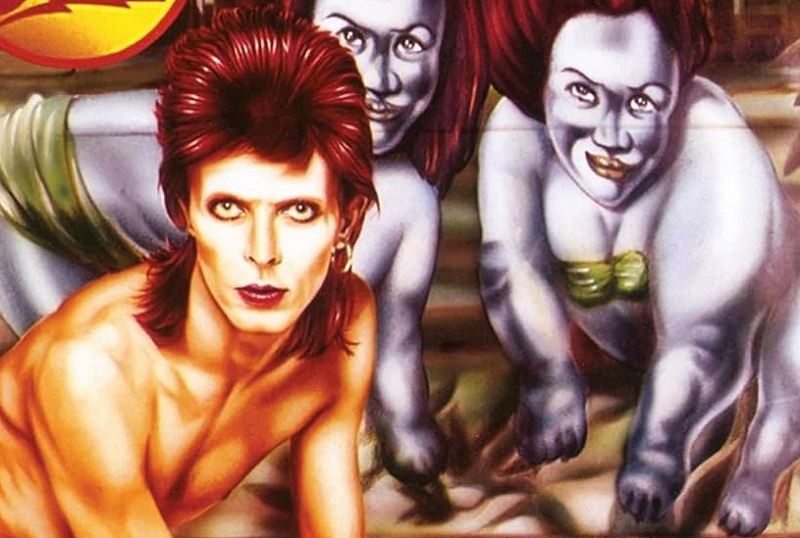

Décidé à tourner la page des Spiders, Bowie se rend vite compte qu’il va lui falloir bosser dur. Pour son premier projet sans le génial Ronno, il s’exerce quotidiennement pour atteindre un niveau lui permettant d’officier comme guitariste de son propre album. Il garde Garson pour la totalité des claviers et pianos. Aux fûts, il engage Tony Newman et rappelle l’excellent Aynsley Dunbar, remplaçant de Woody Woodmansey sur Pin Ups. Herbie Flowers, qui s’était illustré lors des sessions de Transformer (la fameuse ligne de basse harmonisée à la contrebasse sur Walk On the Wild Side, c’est lui), tiendra la basse. Tony Visconti écrit les cordes sur une chanson et contribue au mixage final, mais l’album est majoritairement auto-produit par Bowie. À défaut d’avoir une page totalement blanche après la fin des Spiders, Bowie s’efforce de la rendre d’un gris aussi clair que possible. Une approche crue, audacieuse, sans filet. Il serait facile, à l’heure d’écrire ces lignes, de jouer la psychanalyse d’opérette avec des platitudes comme « Ouiii, le Bowie de la pochette, mi-homme, mi-chien, est un centaure des rues post-glam, tiraillé entre deux extrêmes, le brushing rouge et le cul d’un cabot, entre le succès commercial passé et l’avenir incertain, entre la vieille Europe et la vigueur ricaine, entre le glam qui mute en punk et la soul hors du temps, entre glitter et gutter, entre gloire et angoisse. » Il est probable que tout, là-dedans, ne soit pas faux. Diamond Dogs est, parmi les albums de Bowie, le premier a avoir incarné ce fameux « Ch-ch-ch-cha-channnngeeeeeees », accès le plus empruntée par ceux qui s’efforcèrent ensuite de résumer son œuvre.

Future Legend nous accueille avec l’un des sons les plus glaçants de l’histoire du rock. Il ne s’agit pas du hurlement du chien à la première seconde, mais bien de la voix de Bowie qui rompt le silence des dix suivantes. Ce n’est pas que cette voix fasse peur. Enfin, pas seulement. C’est, avant tout, le fait que sa beauté soit pervertie, flétrie, fanée. Celui qui s’adresse à nous ne pourrait pas être plus différent de Ziggy, le messie androgyne raffiné sous les traits d’Aladdin Sane pour une épatante odyssée américaine. La beauté de ce nouveau personnage est sombre, menaçante et instable. Halloween Jack est ce que Ziggy et Aladdin ont toujours tenté de cacher qu’ils pouvaient devenir. Le nouveau Suicide est un Genocide, et le ton change en conséquence. Ce n’est pas le tempo jovialement Stonien de la chanson titre qui y changera quoi que ce soit. Derrière le saxo, la cowbell et le piano fanfaron, se cache une fausse sobriété, anguleuse comme les lames qu’elle dissimule sous ses riches atours. Aladdin Sane commençait par le récit d’une fête virant au chaos, et Diamond Dogs suit le chemin inverse. À peine sorti de la tente à oxygène, il faut trouver où se passe la prochaine teuf. Bowie joue de le guitare comme un Keith Richards pour Tim Burton, avec une crasse proto-punk que n’oublieront jamais les enfants du grunge. Le son d’un glam rock gothique, suivi par la soul de Sweet Thing, qui se révèle… tout aussi gothique. D’ailleurs, le glam rejaillit avec un premier solo électrique, avant une section intitulée Candidate, qui tire la couverture jusqu’à la déchirer. Le chant passe de Scott Walker à Iggy Pop, de Mick Jagger à Alice Cooper. Le fil musical emperle rock, spoken word, cabaret, pop et larsens bruitistes sans se rompre. La reprise de Sweet Thing est l’occasion pour Bowie de monter dans les extrêmes aigus du falsetto perfectionné sur Aladdin Sane. Sur ses talons, Garson tricote des étoiles filantes, et le Bowie six-cordiste ponce les queues des comètes à la meuleuse. Sur une note tout à fait personnelle, ce triptyque majestueux et hanté fut la première écoute de l’auteur de ces lignes le matin du 10 janvier 2016.

La suite ? Elle est iconique. Rebel Rebel fut, de l’aveu même de Bowie, parmi ses tubes les plus planétaires, celui qu’il se lassait le moins d’exécuter sur scène. Est-ce dû à ce riff génialissime, l’un des meilleurs de l’histoire de la guitare branchée ? Ou aux couplets, qui, écrits pour le timbre encore juvénile du chanteur, l’ont souvent poussé à revisiter les mélodies pour trouver de nouvelles subtilités aguicheuses ? Est-ce ce texte tendre, mais emprunt d’une violence trop ordinaire ? Une chose est sûre : ça a de la gueule, presque cinquante après. Certes, Alan Parker a overdubbé le rendu sans être crédité, mais la composition et le riff sont bien l’œuvre de Bowie, qui grave ici le chant de son cygne glam. Car même si Rock ‘n’ Roll With Me, le titre le plus pop de l’album, évoque les aubades d’Elton John, quelque chose a changé. We Are The Dead en est la preuve. Il plane sur cette composition une aura qui n’a rien à voir avec le sujet de son texte. Il s’agit de la seule chanson de Diamond Dogs à n’avoir jamais été jouée en concert. Marilyn Manson l’a listée comme l’une des inspirations cruciales de son Antichrist Superstar. Les débats sur l’affinité littéraire des paroles sont toujours ouverts. Plutôt Orwell, pour le sujet basé sur ses personnages ; ou Burroughs, pour la prose éclatée en cut-up ? À l’inverse, 1984 est résolument funky, au diapason du disco naissant, mais plus théâtral et oppressant que ce qui sera popularisé par le commun des nightclubs. Exceptionnellement, les guitares ne sont pas jouées par Bowie. C’est Alan Parker qui s’est chargé de la wah wah façon Shaft et des acoustiques qui somnolent dans le fin fond du mix.

https://www.youtube.com/watch?v=noBhZMIQERI&ab_channel=CalVid

Toujours dans le thème, l’hymne fasciste de Big Brother fut conçu par Bowie comme grand final de son adaptation d’Orwell. Des saxophones qui grondent, des guitares venimeuses, des synthés choraux, un soupçon d’acoustique et un refrain immense, qui débouchent sur Chant of the Ever Circling Skeletal Family (sérieusement, a-t-on jamais lu meilleur titre ?). Vous trouvez ça bizarre, rigolo et un peu ridicule ? Dites-vous tout simplement que, quand certains meurent, d’autres décident de faire danser leurs cadavres. Je sais, ça calme.

Tièdement accueilli à sa sortie, Diamond Dogs occupe de nos jours une place méritée de classique méconnu. De nombreux fans le citent comme l’album du déclic, celui que l’on découvre de son propre gré, en poussant l’exploration. Un peu comme ses chansons, que Bowie façonna en poussant son propre voyage, toujours plus personnel et singulier. Des années plus tard, il décrira le gang de Jack comme une cohorte « d’Oliver Twist psychotiques », ou « de petits Johnny Rotten et Sid Vicious. » Auto-congratulation excessive ou simple observation d’un artiste qui avait, avec quelques années d’avance, humé chez Burroughs l’angoisse qui mettrait le feu aux poudres du punk ? La suite des événements ferait pencher la balance vers la seconde option. Détail amusant, Burroughs, pourtant fort peu jouasse quand on lui apposait l’étiquette de « punk », ne cachait pas son appréciation pour Bowie qui, pour chaque fois où lui reprochera ensuite d’avoir pillé les avant-gardistes, a souvent été avant-gardiste de son propre fait.

Le Bowie de Diamond Dogs est exigeant mais, surtout, il est le premier véritable véhicule Bowie en solo durant sa phase de succès populaire post-Ziggy, sans l’appui d’un groupe identifié ou d’un producteur de renom. Diamond Dogs est le favori de fans qu’on qualifierait pudiquement de hauts en couleurs. John Lydon, Nikki Sixx ou Marilyn Manson l’ont régulièrement évoqué comme un de leurs monuments de chevet. Et quelle pochette… La fameuse bistouquette du dogue, originellement incluse par Guy Peellaert, fut gommée à la demande de RCA. Les exemplaires non-censurés sont des raretés que les collectionneurs de vinyle s’arrachent à prix d’or. Si Bowie avait, comme Lady Gaga après lui, opté pour une motocyclette, il y a fort à parier que les enchères seraient moins raides. Mais, comme la demoiselle l’a très bien dit, on est comme on naît. Or, si l’on en croit Chris McCulloch et Doc Hammer, créateurs Bowiephiles de la série The Venture Bros, le centaure canidé serait une véritable photo de David Bowie sous sa forme réelle. Et oui ! Tous les diamants ne sont pas étincelants.

![]()

Mattias Frances

We are the Dead et 1984 sonnent encore très bien. Sur ces titres, le chant de Bowie me plait beaucoup ainsi que Candidate/ Sweet Thing. Avec les sorties des inédits et bonus de Candidate et de 1984/Dodo, on découvre un Bowie grandiloquent et théâtral avec une voix très expressive.

Un album sombre en effet dans la pochette avec trois monstres de foire, le son lourdingue des guitares, des textes apocalyptiques de fin du monde. Que serait l’histoire du rock sans la drogue ? David est bel et bien un drôle de mutant hypnotique.

@Amaury

Bien vu. Sans drogue, l’histoire du rock serait probablement celle de la polka. Et nous n’avons pas encore abordé Station To Station…

Personne pour se coltiner l’improbable David Live ? Album dispensable ou pas ?

@Amaury

Patience, patience ^^

Vous parliez de drogues. Si la coke avait un visage, ce serait la pochette de David Live. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est Bowie.

Belle chronique pour un album que perso je considère comme un des plus passionnants de Bowie.

Merci à vous de l’avoir lue :) Il s’agit indéniablement d’un des mes classiques personnels.