Mockumentary sur la bien réelle reformation de Pavement, Pavements a le mérite de rendre anecdotique la séparation du vrai et du faux. Mais le film d’Alex Ross Perry raconte hélas très vite ce qu’il avait à raconter concernant la récupération de l’alternatif d’hier.

Dans le mockumentary Pavements, Stephen Malkmus salue Greta Gerwig et Noah Baumbach. Il faut dire que Pavement a refait parler de lui grâce à Barbie. Dans un Barbieland transformé en patriarcat, on trouve, en plus de multiples Ken parlant à volonté de sujets classiquement masculins tels que Le Parrain, un Ken s’épanchant sur l’héritage artistique de Pavement. Gerwig a donc choisi le groupe pour incarner les jeunes hommes essayant de faire partager à tout prix leurs passions monomaniaques à leurs copines.

Un choix correspondant peut-être à son vécu… mais révélateur : Pavement, c’est le groupe qui a raté le train du succès à un moment où le Grunge faisait de la contre-culture musicale des années 1980 le nouveau cool. Ce qui en ferait le groupe culte ultime. On a, ceci dit, connu mieux comme hommage.

Un choix correspondant peut-être à son vécu… mais révélateur : Pavement, c’est le groupe qui a raté le train du succès à un moment où le Grunge faisait de la contre-culture musicale des années 1980 le nouveau cool. Ce qui en ferait le groupe culte ultime. On a, ceci dit, connu mieux comme hommage.

Gerwig vient justement du Mumblecore, comme Alex Ross Perry, le réalisateur de Pavements. Le Mumblecore, c’est pour rappel cette tentative de revival d’un certain esprit du cinéma indépendant newyorkais s’incarnant dans des films faits avec très peu d’argent, le plus souvent en numérique, traitant de relations entre personnages de 20 à 30 ans et souvent tournés avec des acteurs non professionnels. Un mouvement ayant fait parler de lui à domicile mais peu distribué en France.

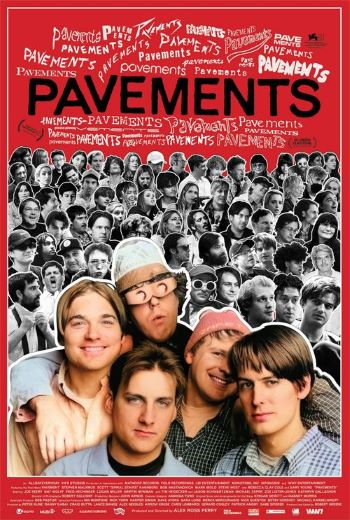

Perry a donc choisi d’évoquer le groupe avec un peu de réalité et beaucoup de fiction. En rendant inutile (et c’est un compliment au vu du genre abordé) toute volonté de séparer le vrai et le faux. La reformation de Pavement a eu lieu, les images d’archives sont bien réelles tandis que les grands moments du passé du groupe sont évoqués.

Vraies ou fausses, les conséquences de la reformation visent à moquer les diverses récupérations d’un groupe culte. Le pluriel du titre du film peut alors suggérer une coexistence de Pavement avec ces diverses récupérations à contresens telles que la muséification et la transformation du groupe en prétexte à divertissement. Il pourrait aussi refléter les multiples arcs narratifs liés à la reformation déployés par le film.

Lors de sa reformation, une exposition est ainsi consacrée à Pavement dans laquelle on trouvera des pièces telles qu’un T Shirt jamais lavé porté lors de l’incident de la boue de Lollapalooza (fétichisé comme un pantalon en cuir porté par Jim Morrison, donc). On sourira de voir Soccer Mommy reprendre le groupe lors d’une inauguration couverte par la télévision comme le serait chez nous celle d’une exposition hommage à Gainsbourg.

Une comédie musicale à base des chansons du groupe est mise en chantier. On verra des auditions, des répétitions et de la chorégraphie à la Fame jusqu’à la représentation finale.

Et il y a bien sûr l’inévitable (faux) biopic hollywoodien où le groupe succèdera à Queen et au King. Malkmus y est joué par Joe Keery, star de la série Stranger Things et musicien. Keery semble espérer que le rôle l’aidera à décrocher un Oscar (ce truc que Chalamet/Dylan a raté face à un Adrien Brody en mode Le Pianiste). De son côté Jason Schwartzman se charge, lui, d’interpréter Chris Lombardi, fondateur de Matador Records.

L’occasion de se moquer du discours promotionnel des acteurs incarnant un personnage célèbre et de la méthode Actor’s studio. Une mythique méthode basée sur l’immersion totale dans le personnage et dont un des exemples les plus connus est De Niro devenant chauffeur de taxi dans la vie réelle pour son rôle. Pour Keery, l’immersion consistera à se rendre à l’emplacement du musée où Malkmus était agent de sécurité… et à changer de régime alimentaire. Split screen avec le vrai Malkmus à l’appui, on voit aussi Keery tenter de répliquer les mimiques de son modèle, reflet d’un discours médiatique valorisant tout ce qui relève de l’imitation parfaite du modèle.

Au bout d’une heure se rajoutent des extraits du biopic proprement dit, de son tournage (bout d’essai du casting et pauses entre les prises compris) et de sa promotion. Avec comme coquetterie artistique les avertissements en surimpression sur l’image pour signaler aux votants des Oscars recevant le biopic qu’ils ne doivent pas le diffuser sur la toile.

Concernant la reformation du groupe, on aura droit à des répétitions, des concerts… mais aussi à ce jeune homme tout content d’annoncer à maman le retour de son groupe fétiche, et à des fans trouvant un sens caché dans les textes du groupe.

Tout cela vise juste mais ne suffit pas à tenir deux heures. Pavements a, au fond, vite raconté tout ce qu’il avait à raconter sur la manière dont les perdants d’hier sont commercialement exploités pour fabriquer les succès d’aujourd’hui.

Un sentiment d’épuisement rapide se retrouvant dans l’arsenal formel du film. Un arsenal se résumant à deux figures de style employées jusqu’à l’usure : le split screen et le montage alterné. Le split screen permet de confronter entre autres l’acteur et le personnage réel, les répétitions en groupe et le film tourné, une scène du biopic au Pavement actuel ou à une vidéo du moment réel correspondant…

De même le montage met bout à bout le vrai Pavement avec des extraits de la comédie musicale ou avec l’acteur interprétant un membre du groupe. Des confrontations visant à mettre face à face l’original et sa transformation/récupération. Mais qui ne font que répéter à outrance le propos du film.

Le plus intéressant de Pavements se situe peut-être ailleurs que dans la satire de la récupération mainstream de la contre-culture d’hier : dans une démythification de la posture anticommerciale du Rock indépendant des années 1980-1990. Malkmus incarne sa part de factice dans le film : il n’a jamais cherché le succès, mais a fait (dans le film, pas dans la réalité) une publicité Apple pour payer ses factures.

![]()

Ordell Robbie