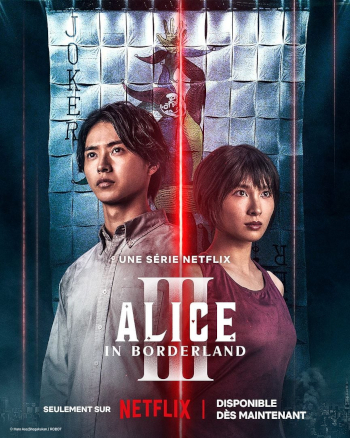

Affranchie du manga, la saison 3 pousse Alice in Borderland vers la SF métaphysique : six épisodes nerveux, des jeux plus spectaculaires que cérébraux et un final – caméo compris – qui entrouvre la porte d’un avenir global.

La saison 3 d’Alice in Borderland sera donc la dernière de la série japonaise à succès, tout au moins avant un possible reboot / sequel aux USA, suggéré par la conclusion du dernier épisode (comme dans la conclusion de Squid Game : décidément, Netflix a du mal à abandonner ses poules aux œufs d’or !). Le défi que les scénaristes (Yasuko Kuramitsu et Shinsuke Satô) ont dû relever est de s’émanciper du manga de Haro Aso, qui n’allait pas au-delà des faits racontés dans les deux premières saisons. Et cela n’a pas été facile, même si leur choix a été le plus intelligent – et également le plus risqué : porter la série sur un terrain différent, encore plus science-fictionnel, conceptuel et… métaphysique.

Et, surtout, ils ont pris en compte le fait que cinq ans se sont écoulés depuis la stupéfiante incursion d’Arisu (Kento Yamazaki) et de ses copains dans le « monde-frontière » ayant replacé Tokyo dans leur existence. Les acteurs ont vieilli, ils ne sont plus adolescents, mais jeunes adultes, leurs préoccupations ont évolué, et cette troisième saison en fait l’un de ses thèmes centraux. Arisu et Usagi (Tao Tsuchiya, très impressionnante à nouveau) sont en couple, et doivent affronter des défis de couple : la tentation de l’adultère, la venue – ou non – d’un enfant, tout en acceptant que, dans leur tête, ils ne se sont pas totalement échappés ni de Borderland, ni de leurs traumas originels (le suicide du père pour Usagi). Et c’est la rencontre d’Usagi avec un mystérieux professeur handicapé (Kento Kaku, parfois assez caricatural dans son jeu), fasciné par les expériences de « near-death » et leurs conséquences, qui va précipiter notre petit couple mignon de nouveau dans l’enfer des jeux, placé cette fois sous le signe du Joker.

Et, surtout, ils ont pris en compte le fait que cinq ans se sont écoulés depuis la stupéfiante incursion d’Arisu (Kento Yamazaki) et de ses copains dans le « monde-frontière » ayant replacé Tokyo dans leur existence. Les acteurs ont vieilli, ils ne sont plus adolescents, mais jeunes adultes, leurs préoccupations ont évolué, et cette troisième saison en fait l’un de ses thèmes centraux. Arisu et Usagi (Tao Tsuchiya, très impressionnante à nouveau) sont en couple, et doivent affronter des défis de couple : la tentation de l’adultère, la venue – ou non – d’un enfant, tout en acceptant que, dans leur tête, ils ne se sont pas totalement échappés ni de Borderland, ni de leurs traumas originels (le suicide du père pour Usagi). Et c’est la rencontre d’Usagi avec un mystérieux professeur handicapé (Kento Kaku, parfois assez caricatural dans son jeu), fasciné par les expériences de « near-death » et leurs conséquences, qui va précipiter notre petit couple mignon de nouveau dans l’enfer des jeux, placé cette fois sous le signe du Joker.

À propos d’« enfer des jeux », il n’est pas inutile de bien préciser, à l’intention de ceux qui – les malheureux – verraient Alice in Borderland comme une version nippone de Squid Game, combien les deux séries sont différentes, en dépit du fait que leur cœur soit constitué de ces fameux jeux mortels qui sont évidemment des « hooks » irrésistibles pour les téléspectateurs à travers le monde. En termes de « thème profond », Squid Game est une série socio-politique, qui démontre comment le néo-libéralisme utilise l’argent, le spectacle, et la mise en compétition entre elles de ses victimes pour « fabriquer du consentement à la cruauté ». C’est aussi une satire pop des travers les plus évidents de la nature humaine. A l’inverse, Alice in Borderland traite de la quête de soi-même, de sa propre vérité au sein d’un labyrinthe infernal, un « monde-jeu » terriblement indifférent au destin de ceux qui y souffrent. Squid Game est en conséquence une œuvre hyper-accessible (ses codes sont universels, la représentation offerte des victimes du capitalisme parle à tout le monde) et est devenu un véritable phénomène global, propulsé par l’allégorie sociale et l’esthétique pop ; à l’inverse, Alice in Borderland, plus « cinéma de genre », très SF finalement, cible spécifiquement un public plus jeune, familier avec les high concepts de nombreux mangas, la résolution d’énigmes complexes et les « puzzles mentaux » : la série bénéficie d’un fandom solide, mais peine, logiquement, à plaire à un plus grand public.

Et l’introduction – une grande partie du premier épisode – de cette dernière saison va plus loin encore dans la pure SF, en essayant (parfois pas très logiquement) de rationnaliser l’existence de Borderland… au risque d’irriter ceux qui n’y verront que des élucubrations pas très solides autour de la vie, la mort, et ce qu’il y a (peut-être) « entre les deux ». Ceux qui auront réussi à rester jusqu’au retour d’Arisu dans Borderland seront « récompensés » par une nouvelle série de jeux extrêmement spectaculaires, qui réinjectent l’excitation des deux premières saisons. Le budget semble avoir augmenté, avec pour effet une mise en scène plus sophistiquée et des effets spéciaux plus impressionnants, mais la logique des jeux n’est pas toujours aussi implacable qu’avant : on a parfois l’impression que le hasard a au moins autant d’impact sur le résultat du jeu que l’intelligence d’Arisu. La conséquence la plus négative de ce « hors-piste » des scénaristes, qui ne bénéficient plus de l’intelligence « supérieure » du manga, est que le « curseur » a un peu bougé : ces nouveaux épisodes privilégient la tension immédiate par rapport à la satisfaction intellectuelle différée.

L’une des réussites de la saison est de jouer sur la séparation et les retrouvailles d’Arisu et d’Usagi, nourrissant l’histoire de leurs deux trajectoires parallèles (jolie image des trains roulant côte à côte dans les tunnels de Borderland). Mais l’une de ses plus grandes faiblesses est sa dernière partie, plus confuse qu’éclairante – que nous ne spoilerons pas ici –, même si elle nous offre une belle apparition du magistral Ken Watanabe. Chacun décidera s’il l’aime ou pas.

Même si l’on objecte à la suggestion, en conclusion, d’un possible Alice in Borderland US (rien n’est confirmé à l’heure qu’il est) sur fond de cataclysme planétaire (on nous présente même « LA » future Alice !), qui risque évidemment de voir la série s’éloigner – pour le pire – du manga original, on doit admettre que cette dernière saison, que l’on pourra juger un poil moins convaincante que les deux précédentes, aura constitué l’un de nos grands plaisirs « sériels » de 2025.

![]()

Eric Debarnot