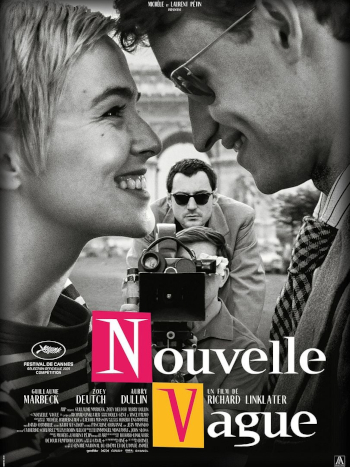

En revisitant la genèse de À bout de souffle et de la révolution godardienne, Linklater signe une lettre d’amour au cinéma français et à la liberté créatrice. Nouvelle Vague se regarde autant comme une comédie érudite que comme le manifeste d’un réalisateur libre.

Il fallait oser : en venant présenter en Compétition au Festival de Cannes son Nouvelle Vague, le cinéaste américain Richard Linklater ne pouvait espérer plus bel écrin pour sa déclaration d’amour au cinéma. Mais c’était aussi une prise de risque que de projeter, dans le temple du cinéma mondial, un exercice de style qui pourrait passer pour du blasphème aux yeux des cinéphiles puristes. Michel Hazanavicius avait affronté les mêmes appréhensions il y a huit ans avec Le Redoutable, qui partage avec Nouvelle Vague un parti pris crucial, consistant à dynamiter le biopic ou le film d’époque par le pastiche. Godard, inventeur hors pair, briseur de règles et insolent formaliste, fonctionnait à l’idée – et, comme le montre le film, arrêtait la journée de tournage lorsqu’il n’en avait plus.

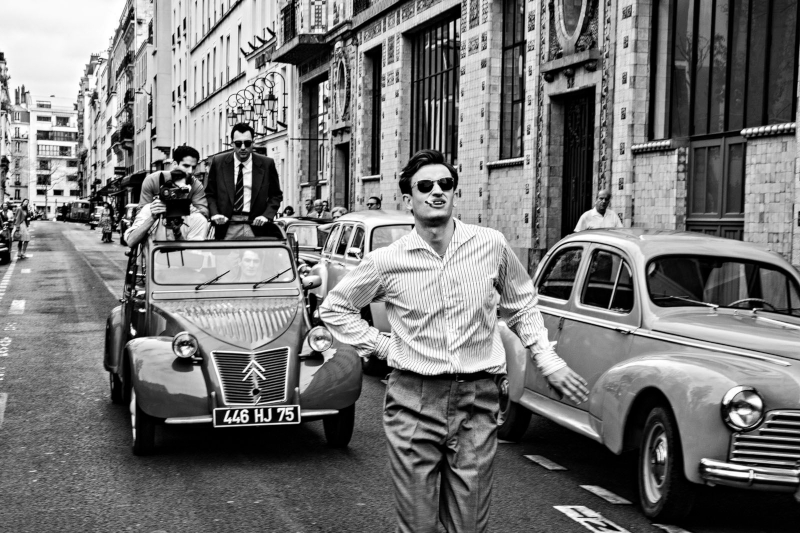

Nouvelle Vague épouse donc cette tonalité a priori dilettante, dans laquelle la spontanéité prime, dans une forme libre qui se met au diapason de la bande lancée dans l’aventure de la création. Une jeunesse qui improvise, qui s’échine à prendre à rebours tout ce que l’académisme a pu figer jusqu’alors, avec l’insolence audacieuse que permet l’inconscience de l’amateurisme. C’est aussi là une des bonnes idées du film que de proposer une brochette de comédiens inconnus du grand public pour jouer les futures légendes du septième art, Belmondo, Godard, Truffaut, Chabrol, Rissient, le chef opérateur Raoul Coutard ou le producteur Georges de Beauregard. L’unique comédienne aguerrie est Zoey Deutch (avec laquelle Linklater souhaitait vivement retravailler depuis leur collaboration sur Everybody Wants Some !! en 2016), ce qui ne manque pas de cohérence puisqu’elle incarne Jean Seberg, star américaine perdue au milieu de cette petite révolution française.

Nouvelle Vague est bien entendu un film de cinéphile, qui va à la fois filmer les coulisses vibrantes de la création, à la manière de La Nuit Américaine de Truffaut, et chercher à raconter de la façon la plus exacte et exhaustive les anecdotes d’un tournage historique : le name dropping est assumé, les noms des différents protagonistes s’affichant à l’écran devant eux, comme l’avait déjà fait le cinéphile fanatique Tarantino dans Once upon a time… in Hollywood. Mais Linklater n’idéalise pas non plus la figure du demiurge, et injecte une forme d’humour, parfaitement résumé dans la manière dont une femme désigne le réalisateur à un personnage sur le point de le rencontrer : « C’est Godard, c’est un génie. En tout cas, c’est ce qu’il te dira.». Figure arrogante et inquiète (c’est l’un des derniers des Cahiers à se lancer dans la réalisation), il conduit une équipée fébrile, où l’on tourne en contrebande pour éviter d’avoir à demander des autorisations ou de payer les figurants filmés à la dérobée.

Sans liant fictionnel inutile, le film déroule ainsi une série d’anecdotes, sur le modèle de ce que deviendra le JLG futur, à grand renfort d’aphorismes et d’improvisations parfaitement documentées. Et l’un des grands charmes de cette aventure au jour le jour réside dans la connaissance qu’ont tous les cinéphiles du destin culte d’un film en construction, dont la majeure partie des protagonistes est persuadée, elle, qu’il ne verra jamais le jour.

![]()

Sergent Pepper