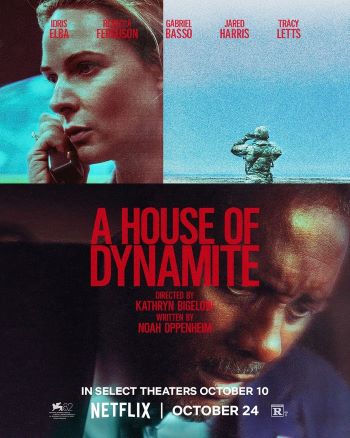

Après une longue absence derrière la caméra, Kathryn Bigelow s’empare de la peur du nucléaire avec un A House of Dynamite tourné pour Netflix. Mais son savoir-faire formel ne fait pas totalement oublier les limites d’écriture du scénario.

A House of Dynamite est loin du désastre. Il appartient plutôt à la catégorie du talent (en partie) gâché en se mettant au service d‘un scénario peu inspiré. Bigelow avait besoin de rebondir : Detroit avait été un échec public, s’était pris d’injustes procès en légitimité de cinéaste blanche s’attaquant à une tragédie appartenant à l’histoire des Afro-Américains et avait été suivi d’un long silence. Elle revient (sur Netflix) avec un scénario signé Noah Oppenheim (co-créateur de la série Zero Day) au postulat de départ à la Point Limite, autour d’une peur nucléaire remise au goût du jour dans l’opinion publique mondiale par l’occupant du Kremlin et le tempérament incontrôlable de son collègue de la Maison Blanche.

Un missile de provenance inconnue est lancé vers les Etats-Unis. Une course contre la montre s’engage pour découvrir le responsable et savoir comment réagir. Le scénario n’est pas avare en clichés. Un certain nombre de répliques semble échappé d’un blockbuster d’action des années 1980, et la narration reprend le filon usé de la série 24 Heures Chrono.

Un missile de provenance inconnue est lancé vers les Etats-Unis. Une course contre la montre s’engage pour découvrir le responsable et savoir comment réagir. Le scénario n’est pas avare en clichés. Un certain nombre de répliques semble échappé d’un blockbuster d’action des années 1980, et la narration reprend le filon usé de la série 24 Heures Chrono.

Pour autant, le film est une vraie réussite dans son premier tiers. Il y est question (pour citer Michael Mann) « d’individus ordinaires soumis à une pression extraordinaire ». Et comme souvent chez Bigelow, les professionnels peuvent craquer mentalement dans ce type de situations. La stylisation caméra à l’épaule inaugurée dans la filmographie du cinéaste par Démineurs et le montage frénétique réduisant au minimum les situations et les drames intimes des personnages font partager la dynamique d’une organisation en situation de crise extrême.

Le recours à une narration « à la Rashomon » gâche ensuite cette belle entame. La deuxième et la troisième partie narrent les choses d’un point de vue différent, chacune des parties du film gravissant les échelons de responsabilités afin de montrer les diverses réactions à la crise. Au-delà de l’intention didactique, la déconstruction narrative n’apporte rien au récit. Rejouer la situation se fait (et c’est assez intéressant) sans chercher à expliquer.

Mais ces replay ne racontent rien de plus (sur la perte de sang-froid des personnages, sur l’impuissance de l’appareil d’Etat…) que le premier tiers. La dramatisation « Hans Zimmer du pauvre » du score de Volker Bertelmann n’aide pas non plus. Le casting et le savoir-faire formel de la cinéaste maintiennent cependant le film à flots, même si on est loin de la superbe tension d’ouverture.

On souhaite cependant à Bigelow que son film puisse avoir du succès sur Netflix et dans la course aux Oscars… afin de revenir la prochaine fois avec un matériau scénaristique d’une autre trempe.

![]()

Ordell Robbie