Revisiter The Incredible Shrinking Man aujourd’hui ouvrait des pistes passionnantes. Kounen préfère l’emphase de la voix off, la banalité des effets spéciaux et une musique envahissante : une occasion bien manquée et un film terriblement convenu et ennuyeux.

Aller au cinéma voir un film de Jan Kounen ne correspond pas à ma définition du plaisir cinéphilique : depuis sa ridicule attaque contre les Cahiers du Cinéma, utilisés comme papier toilette dans son Doberman en 1997, Kounen n’a jamais prouvé une seule fois que son mépris pour le « cinéma d’auteurs » se justifiait par un talent exceptionnel. Au contraire, ses excès en tous genres l’ont systématiquement ridiculisé, et ont condamné nombre de ses « films » au cimetière des nanars pénibles. Mais mon admiration, et pour le texte original de Richard Matheson – l’un des plus grands écrivains de l’âge d’or de la littérature de Science-fiction -, et pour l’élégante et mémorable adaptation cinématographique réalisée dans la foulée par Jack Arnold (aidé il est vrai au scénario par l’auteur lui-même !), m’ont convaincu de m’infliger une heure quarante minutes de « cinéma à la Kounen ». Pour voir comment la vieille torture mentale et physique de l’Homme qui rétrécit résistait au temps.

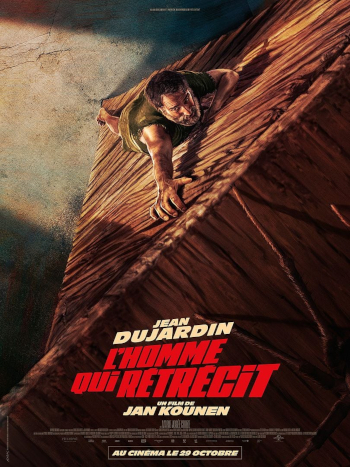

Tout le monde connaît – ou devrait connaître ! – le sujet : un homme « ordinaire » se voit progressivement « rétrécir » sous l’effet d’un phénomène « extérieur » inexpliqué : à l’époque, on parlait de radiations et de produits chimiques toxiques, puisque le nucléaire et le développement industriel nourrissaient les craintes de la société US ; aujourd’hui, c’est un phénomène « cosmique » qui semble être le déclencheur du calvaire de Paul (Jean Dujardin, sans doute l’acteur français le plus pertinent pour le rôle, lui qui est avant tout une « présence physique »). Au fur et à mesure de la progression de sa « maladie », se posent des questions de plus en plus aiguës de survie, au départ en termes de vie sociale, puis rapidement de vie tout court.

Tout le monde connaît – ou devrait connaître ! – le sujet : un homme « ordinaire » se voit progressivement « rétrécir » sous l’effet d’un phénomène « extérieur » inexpliqué : à l’époque, on parlait de radiations et de produits chimiques toxiques, puisque le nucléaire et le développement industriel nourrissaient les craintes de la société US ; aujourd’hui, c’est un phénomène « cosmique » qui semble être le déclencheur du calvaire de Paul (Jean Dujardin, sans doute l’acteur français le plus pertinent pour le rôle, lui qui est avant tout une « présence physique »). Au fur et à mesure de la progression de sa « maladie », se posent des questions de plus en plus aiguës de survie, au départ en termes de vie sociale, puis rapidement de vie tout court.

Les lecteurs de Matheson (espérons qu’il y en a beaucoup encore…) se souviennent de l’approche très « adulte » du grand écrivain : son texte questionnait le rôle du mâle dans la société des années 50, puisque le héros voyait sa virilité mise à mal, vivait ce qu’il considérait comme une honte absolue en « rapetissant », et à travers la crise conjugale qui s’ensuivait, luttait pour sa « dignité d’homme ». La place du fantasme sexuel lié à la taille réduite de l’homme n’était évidemment pas explicitement traitée par Matheson, même si les lecteurs les plus imaginatifs pouvaient la deviner : Almodovar ne se privera pas de filmer ces extrêmes dans le « film dans le film » de Parle avec elle, avec un personnage miniature se réfugiant à l’intérieur d’un sexe féminin !

En voyant la version cinéma de Kounen, ce qui frappe le plus, c’est l’occasion manquée – impardonnable, à mon avis – de traiter plus frontalement qu’à l’époque le défi posé par la mutation à la virilité, au pouvoir masculin. Tant du point de vue « politique » que sexuel, il y avait là une mine d’or à exploiter, et il est incompréhensible que les scénaristes et le réalisateur soient passés à côté. Ils ont préféré réduire les problèmes de Paul à sa perte de « pouvoir économique » (il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille) et à son impossibilité de jouer un rôle de père (d’où l’ajout du personnage de sa fille par rapport au récit original). Ce n’est quand même pas brillant, et cela frôle à certains moments la niaiserie.

L’adaptation en film de The Incredible Shrinking Man par Jack Arnold, qui ne pouvait prendre aucun risque avec le code Hays, mettait l’accent sur la lutte physique du héros pour survivre, face au chat de la maison, puis à une araignée : ce sont là des scènes emblématiques de l’histoire du cinéma, que Kounen reprend fidèlement en se contentant finalement de capitaliser sur les effets spéciaux d’aujourd’hui… qui rajoutent du « réalisme », mais privent le film de son aspect de démonstration esthétique et théorique d’images « pures » mises au service d’idées fortes. Le film d’Arnold était un véritable OVNI, celui de Kounen ne se confronte qu’à l’imaginaire bien réduit du cinéma fantastique commercial de 2025.

L’autre coup de génie d’Arnold était la conclusion du film, qui le radicalise : la célèbre méditation finale (« l’infiniment petit et l’infiniment grand se rejoignent… je suis encore ») remplaçait audacieusement le « happy end » qu’auraient bien sûr préféré les producteurs. Kounen suit exactement la même approche, qui autorise en outre ses habituels fantasmes / délires mystico-psychédéliques, sur la musique envahissante et donc rapidement pénible d’Alexandre Desplat. On ne le lui reprochera certes pas (on a craint, comme en 1957, une fin « positive » imposée par les financiers), mais on déplore le manque d’imagination à l’œuvre ici. Arnold sublimait Matheson. Kounen l’affadit.

L’homme qui rétrécit a tout d’une belle occasion manquée, d’un film redondant et inutile, recopiant très souvent à l’identique les intuitions d’Arnold. Mais il n’est pas que ça, car Kounen est un mauvais réalisateur : le vide abyssal qui se dégage de ses longues scènes de vie quotidienne dans la première partie, la lourdeur irritante de la voix off, débitant d’un ton pontifiant des banalités, l’utilisation ininterrompue de la musique… tout cela ne peut plonger le spectateur que dans l’ennui le plus profond.

Car au final, voici un film qui rétrécit, oui : en ambition, en idées, en cinéma.

![]()

Eric Debarnot