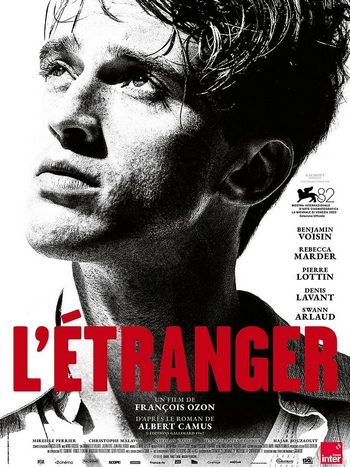

Avec L’Étranger, François Ozon réussit à concilier fidélité au roman de Camus et œuvre personnelle. Un film en noir et blanc, élégant et troublant, qui préserve le mystère du texte et rend fascinante l’opacité de Meursault à travers un Benjamin Voisin à la fois presque désincarné et violemment sensuel.

Les paris étaient engagés : L’Étranger de François Ozon s’ouvrirait-il, comme le roman de Camus et comme le film de Visconti sur la célèbre phrase « Aujourd’hui maman est morte » ? Eh bien non. Les premiers mots que François Ozon prête à Meursault sont ceux qu’il adresse après son arrestation à ses compagnons de cellule « J’ai tué un Arabe »… Le « Maman est morte » ne viendra que plus tard, face à Marie. Voilà qui montre d’emblée la volonté du cinéaste d’affirmer que la plus belle des fidélités est celle qui rend compte des enjeux d’un texte par des moyens qui lui sont propres. Faire oeuvre camusienne et personnelle : pari réussi haut la main pour François Ozon.

Étranger au monde, étranger à lui-même, étranger d’une certaine façon au pays où il vit. Étranger et étrange le Meursault tel que l’a voulu Camus, tel aussi que l’a représenté Ozon dans ce film qui nous tient constamment à distance des faits et des personnages. Par le choix d’un noir et blanc raffiné pour restituer la « belle Alger » de 1938, celle qui nous est montrée dès l’ouverture dans des images d’archives, faisant revivre un pays colonisé où les « indigènes » sont traités comme des citoyens et des humains de seconde zone. Par celui, sans doute surprenant au premier abord, d’un Benjamin Voisin glacial pour incarner Meursault, ce modeste employé de bureau, cet homme que Camus a privé de prénom, comme pour rendre impossible toute familiarité avec lui. Introduire une distance sans susciter le désintérêt. Ozon parvient à concilier l’opacité du personnage et la fascination qu’il exerce sur le spectateur. Beauté lascive et indolente, à la fois éthérée et terrienne, jeune homme presque désincarné et terriblement sensuel, Meursault promène sa silhouette élégante dans les rues d’Alger, et offre avec ferveur son corps à la caresse de la mer et à la brûlure du soleil. Le mystère du texte de Camus que restitue le rythme lent du film et ses plans fixes, est partout présent dans le visage indéchiffrable de Meursault, dans ses rares mots, dans ses nombreux silences. Observateur détaché d’un monde absurde, il affirme par là son rejet de la comédie sociale et son droit à l’indifférence. À ses côtés, François Ozon donne vie à ses pittoresques voisins à la personnalité bien plus lisible : le vieux Salamano amoureux de son chien qu’il martyrise (Denis Lavant) et Raymond Sintès (Pierre Lottin), le proxénète hâbleur et raciste qui conduira Meursault à sa perte. Et, bien plus que dans le roman, il donne une réelle densité aux deux femmes qui croisent son chemin, touchantes par leur sincérité, opposées en apparence mais unies par une histoire commune : Marie, son amie (Rebecca Marder) et Djemila, la soeur de sa victime (Hajar Bouzaouit).

Étranger au monde, étranger à lui-même, étranger d’une certaine façon au pays où il vit. Étranger et étrange le Meursault tel que l’a voulu Camus, tel aussi que l’a représenté Ozon dans ce film qui nous tient constamment à distance des faits et des personnages. Par le choix d’un noir et blanc raffiné pour restituer la « belle Alger » de 1938, celle qui nous est montrée dès l’ouverture dans des images d’archives, faisant revivre un pays colonisé où les « indigènes » sont traités comme des citoyens et des humains de seconde zone. Par celui, sans doute surprenant au premier abord, d’un Benjamin Voisin glacial pour incarner Meursault, ce modeste employé de bureau, cet homme que Camus a privé de prénom, comme pour rendre impossible toute familiarité avec lui. Introduire une distance sans susciter le désintérêt. Ozon parvient à concilier l’opacité du personnage et la fascination qu’il exerce sur le spectateur. Beauté lascive et indolente, à la fois éthérée et terrienne, jeune homme presque désincarné et terriblement sensuel, Meursault promène sa silhouette élégante dans les rues d’Alger, et offre avec ferveur son corps à la caresse de la mer et à la brûlure du soleil. Le mystère du texte de Camus que restitue le rythme lent du film et ses plans fixes, est partout présent dans le visage indéchiffrable de Meursault, dans ses rares mots, dans ses nombreux silences. Observateur détaché d’un monde absurde, il affirme par là son rejet de la comédie sociale et son droit à l’indifférence. À ses côtés, François Ozon donne vie à ses pittoresques voisins à la personnalité bien plus lisible : le vieux Salamano amoureux de son chien qu’il martyrise (Denis Lavant) et Raymond Sintès (Pierre Lottin), le proxénète hâbleur et raciste qui conduira Meursault à sa perte. Et, bien plus que dans le roman, il donne une réelle densité aux deux femmes qui croisent son chemin, touchantes par leur sincérité, opposées en apparence mais unies par une histoire commune : Marie, son amie (Rebecca Marder) et Djemila, la soeur de sa victime (Hajar Bouzaouit).

Meursault, c’est aussi et surtout l’énigme d’un geste incompréhensible, à nous comme à lui-même. « C’est à cause du soleil », répète-t-il lors de son procès, visiblement incapable de fournir une autre explication. Le soleil qui brûle, le soleil qui aveugle, sur cette plage où Meursault voit le cours de son destin infléchi par les cinq coups de revolver qu’il tire sur celui qu’il n’appellera jamais que « l’Arabe », détruisant ainsi « l’équilibre du jour ». Pas plus que Camus, Ozon ne cherche à entrer dans la dimension psychologique du personnage. Impénétrable et troublant jusque dans les pulsions homosexuelles sous-jacentes qui se manifestent dans son face à face avec sa future victime, son mystère restera intact jusqu’au bout. Ozon creuse en revanche la dimension politique et philosophique du texte de Camus. Son film est une dénonciation du sort indigne fait aux « indigènes » dans une Algérie française en proie à une violente ségrégation, à tel point que Meursault a le sentiment non pas d’avoir tué un homme mais un « Arabe ». Ozon, lui, s’attache à restituer à la victime l’humanité qui est la sienne en lui offrant un nom, une sépulture et en donnant une vraie consistance au personnage de sa soeur Djemila. La dimension philosophique, existentielle, est elle aussi bien présente. À la voix désabusée de Meursault qui se faisait entendre – avec parcimonie – dans la première partie du film, en succède une autre qui paraît se confondre avec celle de Camus, une voix off qui reprend des passages entiers du roman. Comme si Meursault était devenu une sorte d’abstraction. Dans l’épreuve, et à travers ses conversations avec son avocat (Jean-Charles Clichet) et l’aumônier (Swann Arlaud), l’individu veule, médiocre et égoïste du début se voit transformé en un être sensible, comprenant le prix de la vie au moment où il va la perdre, et s’ouvrant « pour la première fois à la tendre indifférence du monde ».

De L’Étranger, Ozon a fait un film hanté par la mort, à la fois sensuel et aride, magnifié par une superbe photographie en noir et blanc et porté par un Benjamin Voisin fantomatique et troublant à souhait. Il ne dissimule rien de la complexité de celui qu’on voudrait enfermer dans l’étiquette : « l’homme qui n’a pas pleuré à l’enterrement de sa mère ». Il nous conduit au contraire à voir l’humanité de cet étranger animé par le sentiment de l’absurdité du monde, un étranger dont on n’épuise pas le mystère mais qui, d’une certaine manière, finit par nous être familier.

![]()

Anne Randon