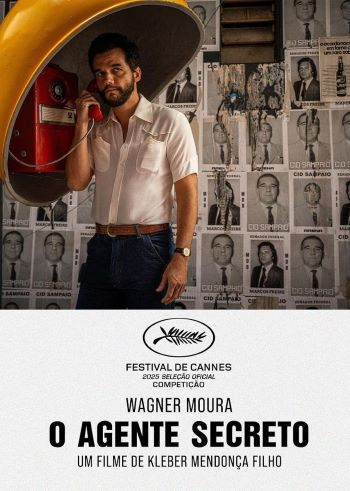

Avec L’Agent secret, Prix de la mise en scène et Prix d’interprétation masculine à Cannes, Kleber Mendonça Filho revisite les années 1970 brésiliennes en mode mélange des genres. Une replongée dans la période mêlant fantastique, thriller paranoïaque et attaques contre Bolsonaro.

Après un détour par le documentaire, le cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho revient à la fiction avec L’Agent secret, primé à Cannes pour sa mise en scène et le jeu remarquable de retenue de Wagner Narcos Moura. Sur ce terrain, le cinéaste avait offert de belles promesses avec le film choral flirtant avec le fantastique Les Bruits de Recife avant de décevoir. En dépit de ses qualités, Aquarius était un projet de nature plus conventionnelle, plus inscrit dans les canons festivaliers. Avant une déception encore plus grande avec Bacurau, long métrage coréalisé avec Juliano Dornelles en forme de version balourde de la Série B politisée à la Carpenter/Romero. Malgré ses ratés, L’Agent secret marque une forme de redressement.

En 1977, Marcelo (Wagner Moura), quadragénaire fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife en plein carnaval. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. Il a fui São Paulo après avoir dénoncé un ministre corrompu. Sous une fausse identité, il travaille dans un service d’émission de cartes d’identité, tout en cherchant des informations sur sa mère disparue. Des menaces de mort planent au-dessus de sa tête.

En 1977, Marcelo (Wagner Moura), quadragénaire fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife en plein carnaval. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. Il a fui São Paulo après avoir dénoncé un ministre corrompu. Sous une fausse identité, il travaille dans un service d’émission de cartes d’identité, tout en cherchant des informations sur sa mère disparue. Des menaces de mort planent au-dessus de sa tête.

L’Agent secret est un assemblage hétérogène pas facile à suivre au début avant de prendre son sens et de trouver sa cohérence sur la durée (fleuve) du film. Le film reprend des motifs vus précédemment chez le cinéaste. Le fantastique des Bruits de Recife avec la légende urbaine de la jambe coupée prenant vie. Aquarius pour le voisinage composé de figures hautes en couleur découvert par Marcello et l’attaque contre une partie du Brésil aisé. L’esprit Série B de Bacurau pour le gore des scènes de meurtre, l’ouverture du film et les flics corrompus/tueurs à gages à l’allure menaçante. Portraits fantômes pour l’importance dans le récit des grands cinémas des années 1970 majoritairement disparus de Recife.

Mais aussi le cinéma américain des années 1970 au travers entre autres des références aux Dents de la mer : la peur du requin sur grand écran comme catharsis pour le public en pleine dictature, le gamin rêvant de voir le film et… la jambe coupée retrouvée à l’intérieur d’un requin. Et surtout parce que le film est sur le registre de la fiction paranoïaque seventies (avec quelques gouttes de split screen depalmien) transposée au contexte de la dictature militaire brésilienne. Avec une partie contemporaine évoquant la lutte pour la mémoire de ces années noires en partie entravée par ce qu’a incarné Bolsonaro.

Liens de voisinage et salles de cinéma permettent ici de tenir dans une période marquée par la violence et les disparitions d’opposants, une période où l’on pouvait ne pas revenir en vie d’un carnaval. La chasse à l’homme contre Marcello n’est pas directement liée à la dictature mais facilitée par son contexte. Le titre du film renvoie lui aux troubles psychologiques provoqués par la gestion d’une double identité.

L’attirail vintage (cols pelle tarte, moustaches, cinéma diffusant Le Magnifique avec Bébel, lettrage de la devanture des cinémas, tubes d’époque montés de façon synchrone de certaines scènes…) est ici de sortie. Durée des plans et photographie ont quelque chose du climat de Recife, de la sensation d’être affalé sur une plage (d’où un peu de somnolence lors de certaines projections cannoises ?). La durée permet aussi la gestion des variations de ton du film.

Les diverses composantes du film sont de réussite inégale. Fiction paranoïaque et film de voisinage (soit l’essentiel) forment le meilleur du film. Certaines idées semblent greffées de force à l’univers du film : la violence exagérée des meurtres s’intègre mal au reste, l’idée semblant échappée d’un Argento seventies du chat à deux têtes et deux identités. La légende de la jambe, récit fabriqué faisant écho à un univers de mensonge, fonctionne un peu mieux. La scène avec le personnage de Hans (Udo Kier) n’apporte de son côté rien au récit. Le côté menaçant de l’acteur allemand depuis décédé, vu entre autres chez Fassbinder, Argento, Lars Von Trier, Gus Van Sant et Herzog, laisse cependant comme souvent une petite trace après le visionnage.

Surtout, il y a quelque chose de laborieux, de trop surligné par scénario et dialogue dans les scènes au présent. Comme le lien entre luttes politiques seventies et lutte contre Bolsonaro. Ainsi que la dimension cathartique du 7ème Art. Et surtout le lien entre le devenir des salles de cinéma et la difficulté à préserver la mémoire de la dictature. Quand bien même ce dernier point offre au film un beau plan final.

La conclusion de la partie seventies brise doublement les attentes pour amener le film ailleurs. Climax il y aura mais il ne servira pas à sceller le destin de Marcello. Juste à raconter un bain de sang ratant sa cible comme il devait en exister dans le Brésil de l’époque. La mort de Marcello ne sera pas montrée, elle n’existera que comme une photographie de coupure de presse avec intox d’informations en option. Ce qui renforce le caractère mythique du personnage et fait se demander si ce que l’on a vu ne relève pas en partie de l’invention, dans une période décrite marquée par la difficulté à distinguer le vrai du faux.

Le tout n’est ici pas supérieur à la somme des parties. Mais pas inférieur non plus dans cette vision follement romanesque du Brésil seventies.

![]()

Ordell Robbie